Erich Vierbuchen

"Alles lebt hier vom Bergbau und vom Hüttenbetrieb..."

Familiengeschichtliches saynischer Gewerkenfamilien des 18. Jahrhunderts I. Teil

(veröffentlicht im Heimatbuch des Kreisheimatvereins Altenkirchen 1991 - hier veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des Heimatvereins)

Im Jahre 1804 berichtete Friedr. August Alexander Eversmann, seines Zeichens "königl.-preuß. Kriegs-, Steuer- und Bergrat" sowie "Fabrikencommissarius" über die Stahlerzeugung des "Distrikts der zwischen Kirchen, Neunkirchen, Emmerichenhain, Marienberg und Wissen liegt". Er kam zu dem Ergebnis: "Alles lebt hier vom Bergbau und vom Hüttenbetrieb".1)

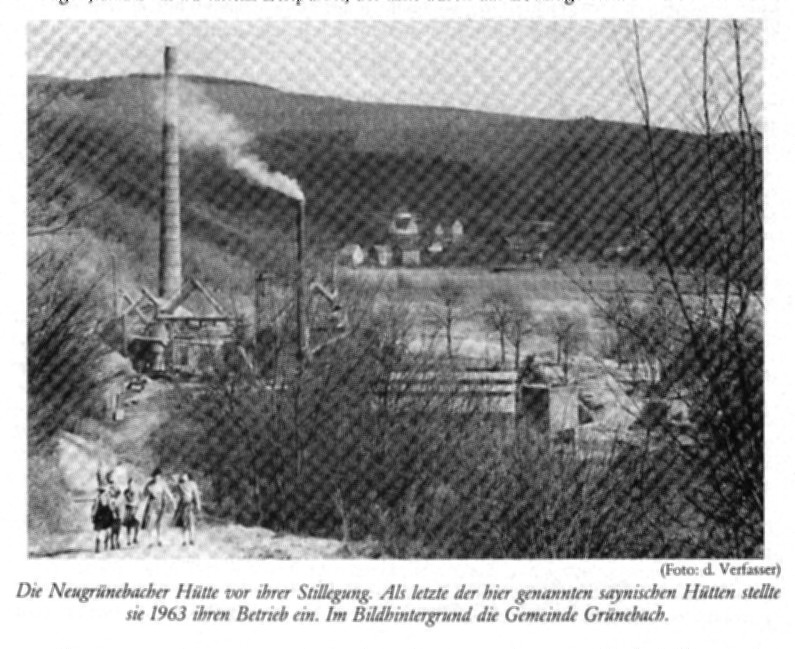

Zirka zwanzig Jahre bevor Eversmann die wirtschaftlichen Verhältnisse hier untersuchte, im Jahre 1781, war dem 25jährigen Bergsekretär Ludwig Wilhelm Cramer2) die Leitung des Kirchener Bergamtes übertragen worden. Noch im gleichen Jahr legte Cramer für die Eisenhütten der Ämter Freusburg und Friedewald neue Gegenbücher an. Alle Hüttentage, mögen sie gekauft, geerbt getauscht oder sonst erworben sein, wurden für jede Hütte gesondert in diesen Gegenbüchern erfaßt. Sie wurden in doppelter Ausfertigung geführt, ein Exemplar beim Bergamt in Kirchen, das andere vom Hüttenschulzen der betreffenden Hütte. Diese Gegenbücherei mit ihren vielen Namen der Anteilseigner, den Vererbungen und Verkäufen sind eine Fundgrube für familiengeschichtliche Forschungen. Erlauben sie doch, verwandtschaftliche Beziehungen aufgrund der jeweiligen Veränderungen in den Besitzverhältnissen aufzuhellen.

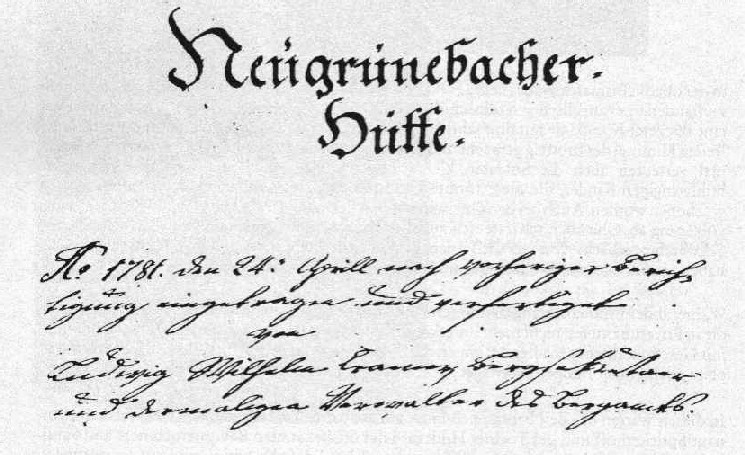

Titelseite

des Gegenbuches der Neugrünebacher Hütte (NH-Beton). "Anno

1781, den 24 Aprill nach vorgeriger Berichtigung eingetragen und

verfertigt von Ludwig Wilhelm Cramer, Bergsekretär und damaliger

Verwalter des Bergamts".

(Quelle: LHAK Abt. 30, Nr. 5961/62)

Die alten saynischen Kleinhütten waren auf eine gewisse Anzahl Hüttentage privilegiert, d.h. ohne besondere landesherrliche Erlaubnis konnten sie über diese ordinäre Hüttenreise, wie man die zusammengefaßten Hüttentage auch nannte, nicht in Betrieb sein. Ließen der Einkauf der Holzkohle, das Wasser sowie der Absatz des erzeugten Eisens es zu, erlaubten die Landesherren in der Regel eine "Nachreise", eine Verlängerung der Betriebszeit. Es konnte dann durchaus sein, daß die zugelassene Nachreise ebensolang wie die reguläre Hüttenreise war. Die Hütten der Ämter Freusburg und Friedewald waren auf folgende reguläre Hüttenreisen privilegiert:

die Alsdorfer Hütte auf 60 Tage

die Altgrünebacher Hütte auf 48 Tage

die Neugrünebacher Hütte auf 48 Tage

die Herdorfer Hütte auf 48 Tage

die Seelenberger Hütte auf 96 Tage

die Brachbacher Hütte auf 48 Tage

die Mudersbacher Hütte auf 48 Tage

die Fischbacher Hütte auf 96 Tage

die Niederschelder Hütte auf 52 Tage

die Biersdorfer Hütte auf 60 Tage

die Niederdreisbacher Hütte auf 48 Tage

zusammen 652 Tage

Diese Hüttentage, sogenannte Idealtage an der jeweiligen Hütte, befanden sich im Besitz privater Gewerken. Hüttentage konnten nochmals unterteilt sein in vier Stücke zu je sechs Stunden. Hüttentage und Stücke wurden wie Immobilien gehandelt. Jeder Besitzwechsel wurde in den oben erwähnten Gegenbüchern vermerkt. War jemand im Besitz eines Stückes, so war er auch in der Lage, über sechs Stunden die Hütte auf eigene Rechnung zu betreiben und sein Roheisen zu erzeugen, und zwar zu einem Zeitpunkt, der ihm durch das Los zugewiesen worden war. Das konnte durchaus eine Zeit von 0 bis 6 Uhr in der Frühe sein. Durch die ansbachische Regierung (ab 1741) wurde ein solcher Hüttenbetrieb jedoch untersagt; nur wer im Besitz eines ganzen Hüttentages war, konnte fortan auch hütten. Es blieb den Kleinbesitzern nun nichts anderes übrig, als sich zusammenzutun, um gemeinsam ihre Hüttenzeit zu betreiben. Ab 1763 konnte auch nicht mehr jeder Gewerke seinen eigenen Stein verhütten, wie dies auf den saynischen Hütten bis dahin üblich gewesen war. Es erhielt vielmehr jeder Gewerke seinen Anteil am eingekauften Stein nach dem Verhältnis seines Anteils an der Hüttenzeit. Damit sollte eine gewisse Gleichmäßigkeit in der Qualität des erzeugten Roheisens erreicht werden. Doch keine Regel ohne Ausnahme: Bei den Friedewälder Hütten bestand der alte Zustand (Verarbeitung des selbstgewonnenen Steins) noch bis 1804, mit der Folge, daß hier die Qualität des Eisens geringer war und deshalb niedrigere Preise erzielt wurden. Begann man, wie es hier der Brauch war, um Michaelis (29. September) mit der "Schmälze", so waren die Hütten regulär bis Weihnachten desselben Jahres in Betrieb. Wurden Nachreisen bewilligt, so konnte es Ostern des darauffolgenden Jahres werden, bis der Hüttenbetrieb wieder zum Erliegen kam.

Aufgrund meiner Untersuchungen der Besitzverhältnisse an den obigen Hütten während der achtziger Jahre des 18. Jahrhunderts anhand der von Cramer angelegten Gegenbücher, zeigte sich, daß an ihnen 434 Gewerken beteiligt waren. Darunter befand sich eine Gruppe von 16 Familien, die mit jeweils 10 und mehr Hüttentagen ca. 300 Hüttentage insgesamt in Händen hielt. Da diese Familien auch noch vielfältig untereinander verwandt waren, beherrschte diese Gruppe mit nahezu der Hälfte der regulären Hüttenzeit fast diesen Betriebszweig. Es waren die Familien Bender (40), von Hövel (33), Euteneuer (27), Ermert (25), Pfeifer (20), Reusch (20), Gundermann (16), Zöller (16), Emmerich (15), Büsgen (15), Capito (13), Schütz (13), Strüder (13), Utsch (11), Stein (11), und Baldus (10). Die in Klammern gesetzten Zahlen sind die Anzahl ihrer Hüttentage. Von diesen Familien will ich berichten, was mir bei der Auswertung der Gegenbücher und sonst aufgrund hinterlassener Spuren ihrer Erdentage familiengeschichtlich bekannt geworden ist. Den geschätzten Leser muß ich hier um Verständnis bitten, wenn ihm bekannte und für ihn wichtige Zusammenhänge keine Erwähnung finden.

"Ein Faß auf die kattolisch Fastnacht..."

Der Winter 1680/81 war so kalt gewesen, daß der Main bei Frankfurt bis Fastnacht 1681 über fünf Wochen lang zugefroren war. Die Handelsleute Bender aus Kirchen, mit einer ganzen Reisegesellschaft in Geschäften unterwegs, saßen nun wegen des kalten Wetters in Frankfurt fest. Dort feierte man Fastnacht, und diese Gelegenheit ließen sie sich nicht entgehen! "Da haben die Bendern ein Faß aufgemacht, Knechte und Jungen, auf Kattolische Fastnacht". Mit zitternder Hand hat einer aus der Reisegesellschaft, dem die "Kattolische Fastnacht" wohl etwas suspekt erschien, diese Begebenheit so in seinem Gebetbuch festgehalten. Ungewollt hat er uns dadurch etwas von der Handelstätigkeit der Familie Bender vor 300 Jahren überliefert. Von der Art ihrer Geschäfte hören wir nichts. Vielleicht waren es gut gehende Eisenhandelsgeschäfte. Handelsleute waren sie gewiß. Von einem Tuchhandel5) wird einige Jahrzehnte nach ihrer Frankfurter Fastnachtspartie berichtet. Einhundert Jahre später, 1781, war die Familie mit 40 Hüttentagen an acht saynischen Hütten beteiligt. Wenn auch die ansbachische Regierung die wirtschaftliche Entwicklung in der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts nachhaltig förderte, dürfte eine derartig starke wirtschaftliche Konzentration damals über Generationen verlaufen sein.

"Domöt alles zesamen bliff..."

Der Alsdorfer Zweig der Benderlinie, das waren die Eheleute Joh. Peter Bender (1745 – vor 1791) und Maria Margarethe geb. Strüder (gest. 1794) hielten von den 40 Hüttentagen des Geschlechts allein 22. Die Ehe war kinderlos. Nach dem Tode ihres Mannes verteilte die Witwe 1791 die Hüttenanteile an ihre und ihres Mannes Familie. Darunter befand sich auch ein Neffe ihres Mannes: Joh. Helferich Bender (1769-1812), der spätere Hüttenschulze der Alsdorfer Hütte. In erster Ehe war er vermählt mit der Maria Margarethe Euteneuer aus Herdorf (1763-1795), der hinterlassenen Witwe seines Cousins Joh. Henrich Bender, gest. 1789, der von Kirchen kommend in das Geschäft seines kinderlos gebliebenen Onkels, Joh. Peter Bender in Alsdorf, eingetreten war. In zweiter Ehe war Joh. Helferich Bender dann mit der Anna Maria Strüder (1781-1817), der Tochter des Hüttenschulzen Henrich Strüder aus Alsdorf, vermählt. Hier haben wir typische Beispiele dafür, wie eng die verwandtschaftlichen Beziehungen der Hüttengewerken untereinander waren, "domöt alles zesamen bliff"! (damit alles zusammen blieb). Bei Eheschließungen, Patenschaften usw. tauchen fast ausschließlich die Namen der erwähnten Anteilseigner auf. Das läßt sich noch weiter belegen: Jener Hüttenschulze Joh. Helferich Bender war auch ein Bruder des Alexander Bender (1778-1832), der durch die Eheschließung mit der Maria Christine Gundermann im Jahre 1800 zum Gründer der Benderlinie der Freusburger Mühlen6) geworden ist. Ein Nachkomme des Hüttenschulzen Joh. Helferich Bender, wiederum ein Joh. Peter Bender, heiratete 1813 die Dorothea Christine Wilhelmine Stein aus dem Kirchener Gewerkengeschlecht Stein.7)

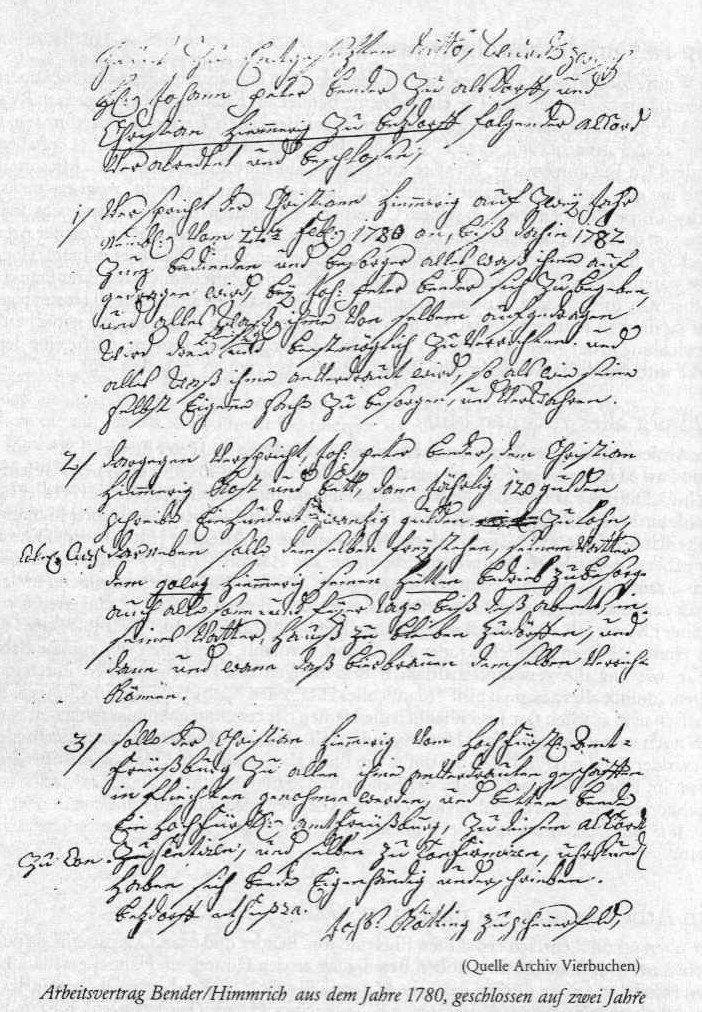

Ein Arbeitsvertrag aus dem Jahre 1780

Die oben schon mehrfach erwähnten Eheleute Joh. Bender und Maria Margarethe Strüder betrieben in Alsdorf, neben ihrer hohen Beteiligung an den Hütten, ein Handelsgeschäft. Neben dem Handel mit Eisen dürften dazu alle Materialien gehört haben, die zur Ökonomie des Berg- und Hüttenwesens erforderlich waren, z.B. Seile, Holz, Hunde (Förderwagen), Karren, Kübel, Pulver, Öl, Holzkohle, Gezähe (Werkzeug). Aus dieser Zeit ist ein Arbeitsvertrag erhalten.8) Es schlossen ihn im Februar 1780 auf zwei Jahre besagter Joh. Peter Bender und der damals 25jährige Christian Himmrich aus Betzdorf. Letztgenannter versprach darin, "sich bei Joh. Peter Bender in Alsdorf zu begeben und alles was ihm von selbem aufgetragen wird, so als seiner selbst Eigen zu besorgen und zu verwahren". Bender versprach dem Himmrich dafür "Kost und Bett" sowie 120 Gulden jährlich als Lohn. Es wurde dem Christian Himmrich darüber hinaus freigestellt, den Hüttenbetrieb und an den Wochenenden die Brauerei seines Vaters Georg Himmrich in Betzdorf zu besorgen. Georg Himmrich ist der Stammvater vieler Träger dieses Namens unseres Raumes, nicht nur in Alsdorf. Er starb in Betzdorf am 8. 10. 1782. Sein Haus: "Immersch Haus mit Brauerei", stand in der späteren Friedrichstraße, gegenüber der heutigen Hellerbrücke. Alle Gebäude auf dieser hangseitigen Straßenseite haben in den letzten Jahrzehnten dem Straßenverkehr weichen müssen. Hier betrieb Georg Himmrich auch eine Fuhrmannswirtschaft. Unweit der erwähnten Wirtschaftsgebäude befand sich in Ansbachischer Zeit (1741-91) der Schlagbaum der Betzdorfer Zollstätte, an der die Zölle für das von den Hütten des Daade- und Hellertales in die Osemundschmieden der Grafschaft Mark ausgeführte Eisen zu entrichten waren. Vor der Zollzahlung und dem Erwarten des Vorspanns, mit dessen Hilfe man über den Eisenweg die Kirchener Höhen zu erreichen suchte, stärkten sich die Fuhrleute bei "Immersch" mit einem guten Bier und "Betzdorfer Teufelstrank", einem "Klaren" aus hauseigener Brennerei!

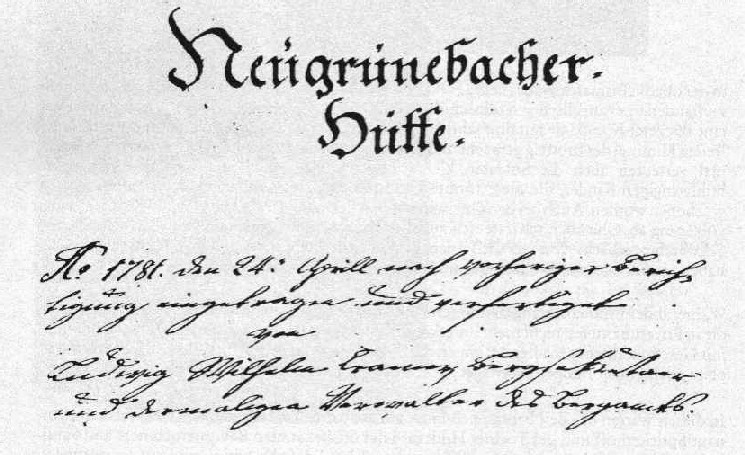

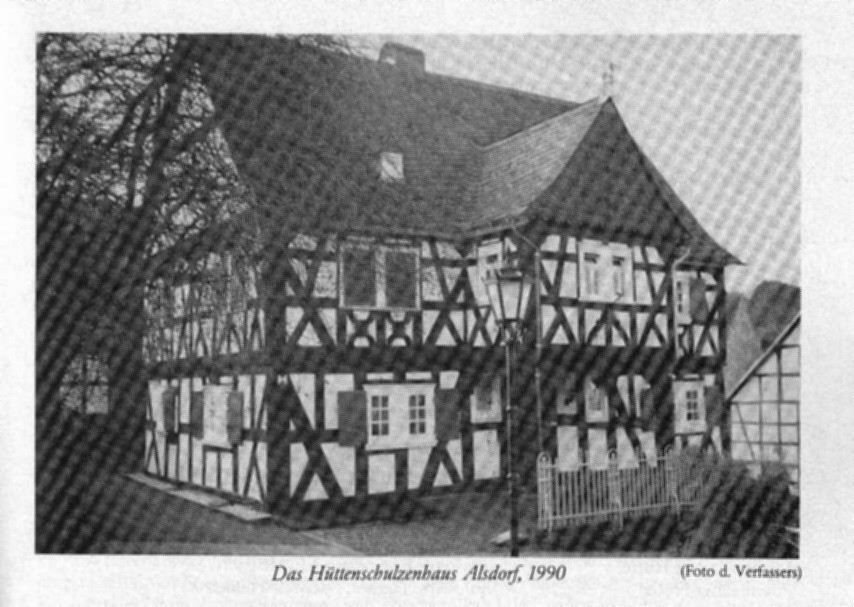

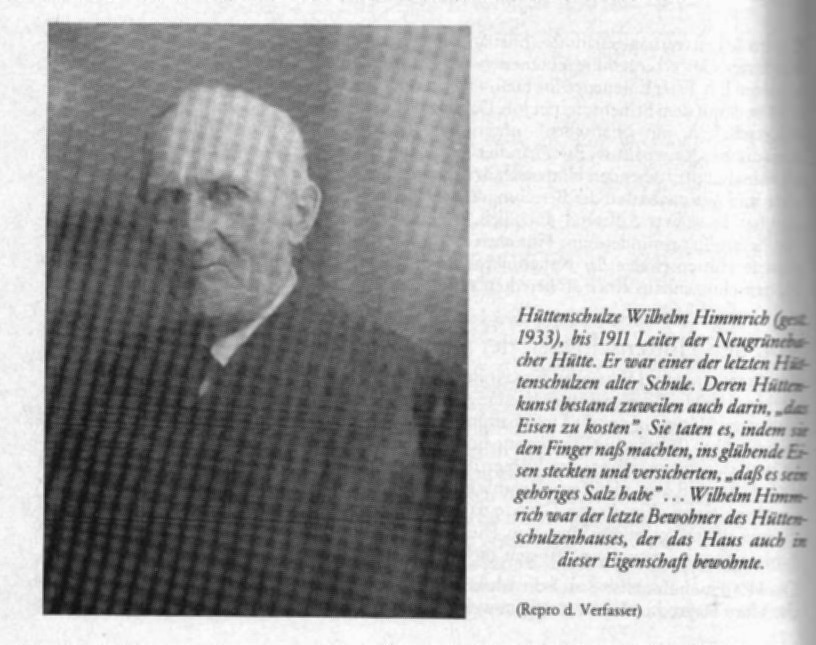

Der im Arbeitsvertrag genannte Christian Himmrich war 1755 geboren. 1797 heiratete er in die Herdorfer Gewerkenfamilie Euteneuer ein. Er heiratete die Tochter des Herdorfer Hüttenschulzen Joh. Peter Euteneuer. Sie hieß, wie so häufig bei damaligeri Frauennamen: Anna Maria. 1798 ist er mit dem Schichtmeister Joh. Daniel Stein jun. aus Kirchen in "Eisen- und Kohlenhandelsgeschäften im Trierischen" unterwegs. 1811 wird Christian Himmrich in seinem nassauischen Reisepaß als "Eisenhändler" bezeichnet. 1813 ist er dann im Besitz des heute unter Denkmalschutz stehenden Hüttenschulzenhauses, in dem er im November 1813 russische Offiziere und Mannschaften der Befreiungskriege verköstigte. In sehr interessanten Aufzeichnungen hat er seinen Aufwand anläßlich dieser Einquartierung festgehalten und uns damit überliefeit. Er begründete eine Hüttentradition – sein Urenkel war der 1938 verstorbene unvergessene Hüttenschulze der Neugrünebacher Hütte: Wilhelm Himmrich – die im Alsdorfer Hüttenschulzenhaus einen so beredten zeitlosen Ausdruck gefunden hat.

Von den Hüttenschulzen der saynischen Hütten

Repräsentanten und Verwalter der saynischen Hütten waren die Hüttenschulzen. Von den Gewerken gewählt und vom Bergamt bestätigt, führten sie u.a. auch die gemeinschaftliche Kasse der jeweiligen Hütte, aus der die Unterhaltung der Gebäude, der Teiche und Gräben, des Geschirrs und Gezähes (Werkzeug), die Wärme und Antreibung des Ofens (Blasebalg) bezahlt wurden. Diese Kasse speiste sich aus den Erlösen des "Samteisens", welches beim An- und Ausblasen des Ofens entstand. Diese Hüttenzeit wurde gemeinschaftlich betrieben, die Erzeugung erfolgte zur gesamten Hand. Aus diesem Grunde nannten die Gewerken das Roheisen, welches während dieser Zeit erzeugt wurde, Samteisen. Die Erlöse aus dem Verkauf des Wascheisens, das aus den Schlacken gewonnen wurde, flossen auch in die gemeinsame Kasse.

Der Hüttenschulze leitete auch die jährliche Gewerkenversammlung, auf der u.a. die Verlosung der Hüttentage, d.h. die Ordnung, in welcher gehüttet werden sollte, stattfand. Der Hüttentag ging von Glockenschlag 0 Uhr Mitternacht und endete zum gleichen Zeitpunkt des nächsten Tages. Was nach Ablauf der Hüttenzeit nicht aus dem Ofen heraus war, gehörte dem Nachfolger. Ab 1800 schied man die Zeit nach Gichten. Zum Hüttentag gehörten 28 Gichten. Zu einer Gicht zählte man 40 bis 80 Schaufeln Erz mit einem Gewicht von ca. 12 Pfund je Schaufel. Man begann mit kleineren Gichten (ca. 40 Schaufeln), stieg auf größere (ca. 80 Schaufeln) und fiel zum Schluß wieder auf kleinere zurück. Damit die festgesetzte Ordnung von den Gewerken peinlich genau beachtet wurde, der Rhythmus des Hüttenbetriebes nicht aus dem Gleichgewicht kam, dafür war der Hüttenschulze verantwortlich. Für seinen Aufwand wurde er mit zwei Hüttentagen besoldet. Es war ein Posten, der technisches know how erforderte, von seiner finanziellen Ausstattung her- und wegen seines Einflusses beim Hüttenbetrieb durchaus erstrebenswert war. Einmal in einer Familie angesiedelt, blieb er ihr meistens über Generationen erhalten. Angehörige aller bisher hier genannten Familien haben dieses Amt innegehabt. Um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert waren die nachgenannten Hüttenschulzen an saynischen Hütten angestellt:9)

| Biersdorfer Hütte Niederdreisbacher Hütte Alsdorfer Hütte Altgrünebacher Hütte Neugrünebacher Hütte Herdorfer Hütte Seelenberger Hütte Niederschelder Hütte Brachbacher Hütte Mudersbacher Hütte Fischbacher Hütte |

Gottfried Capito, Daaden Wilhelm Weber, Niederdreisbach Helferich Bender, Alsdorf Joh. Daniel Stein, Kirchen Joh. Morgenschweis, Sassenroth Joh. Peter Euteneuer, Herdorf Johannes Brühl, Dermbach Johannes Creuz, Niederscheldem Math. Morgenschweis, Brachbach Joh. Peter Euteneuer, Mudersbach Joh. Wilh. Hensel, Niederfischbach |

Unter den oben genannten Anteilseignern befindet sich auch eine Familie Strüder. Der Name wird schon im 16.Jahrhundert erwähnt. 1781 war ein Heinrich Strüder Hüttenschulze der Alsdorfer Hütte. Seine Nachfolge trat, wie bereits oben berichtet, sein Schwiegersohn Helferich Bender an. Vorfahren des Hüttenschulzen waren über mehrere Generationen Pächter der landesherrlichen Bannmühle in Alsdorf. Nicht nur, daß seine Tochter in die Familie Bender einheiratete, auch der Sohn Dominik Strüder wird dort "Handlungsdiener". In der "Conscriptionsliste" (Musterungsliste) des Jahres 1810 für die Armee Napoleons taucht er zudem "ohne Gebrechen" und "zugbar" mit einem Vermögen von 3000 Gulden (!) auf.10)

Im Schatten der Kirchtürme

Im Oktober 1791 wurdest auf Veranlassung der Witwe des in Daaden verstorbenen luth. Pfarrers Joh. Paul Benedicas Furkel, Veronica geb. Bender, ein Hüttentag und zwei Stücke an der Mudersbacher Hütte meistbietend versteigert. Die Witwe hatte die Hüttenzeit von ihren Eltern geerbt.

Nicht wenig Aufsehen hatte die Verbindung der 21jährigen katholischen Veronica Bender aus Kirchen mit Pfarrer Furkel 1761 erregt. Er stammte aus dem fränkischen Oberzenn, hatte in Jena und Halle studiert und wurde schließlich 1750 durch den Markgrafen von Ansbach zum lutherischen Pfarrer von Kirchen ernannt. Hier haben sich beide dann kennen und lieben gelernt. Aus dem Hause des Pfarrers Sturm in Daaden, der die Unterweisung im lutherischen Bekenntnis übernommen hatte, ließ ihre Familie sie nachts mit Hilfe des Militärs abholen und zu den Ursulinen-Schwestern nach Köln bringen. Die Familie war gegen diese Verbindung. Das war im Dezember 1760. Im März des folgenden Jahres kehrte sie wieder nach hier zurück und heiratete im Juli Pfarrer Furkel. Die Liebe war stärker gewesen. Drei Kinder gingen aus der Ehe hervor. Das jüngste, der Sohn Friedrich Felix, war von 1793-1800 Kanzlei-Sekretär in Altenkirchen, ab 1807 Kriegsrat der Nassauischen Regierung in Biebrich und ab 1816 Landrat in Wetzlar. Veronica geb. Bender ist 1809 in Daaden verstorben. Ihr Mann war 1771 von Kirchen dorthin versetzt worden.

In herrschaftlichen Diensten...

Schon nach der frühen saynischen Bergordnung aus dem Jahre 1556 war der Bergmeister der oberste juristische und administrative Leiter des Berg- und Hüttenreviers. Ihm zur Seite standen mit ihrer bergbaulichen Berufserfahrung die Berggeschworenen. Ob es sich um die Visitation von Gruben, die Repartion (Verteilung) des geförderten Steines auf die Hütten oder um Fragen der Berggerichtsbarkeit handelte, immer wurden die von den Bergleuten gewählten, mit gutem Leumund ausgestatteten Bergeschworenen beteiligt. Das Bergrevier Kirchen-Daaden war damals in drei Bezirke eingeteilt. Dem entsprechend gab es drei Berggeschworene. Jeder war für einen Bezirk zuständig. Sie waren herrschaftliche Bergangestellte und wurden in den Personallisten des Bergamtes Kirchen geführt. Der erste und erfahrenste unter ihnen führte den Titel Oberberggeschworener. In dieser Funktion begegnet 1781 mit Anteilen an der Alsdorfer und Altgrünebacher Hütte der Oberberggeschworene Johannes Euteneuer, Kirchen.

Die Familie Euteneuer, verzweigt in Kirchen, Brachbach, Mudersbach, Betzdä,rf, Alsdorf, Herdorf besaß 1781 27 Hüttentage an 8 Hütten. Sie spielte eine bedeutende Rolle in der hiesigen Montanindustrie der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und war, wie bereits geschildert, mit den übrigen hier genannten Anteilseignem auf vielfältige Weise verwandt. Als typischer Wohnplatzname weist er hin auf Euteneuen bei Kirchen.

Seit der Reformation (1561) in der Grafschaft Sayn ist das Geschlecht in evangelische und katholische Linien verzweigt. Zur ersteren zählt der weit verzweigte Stamm des Anthon Euteneuer (geb. 1658), Alsdorf, vermählt mit Margarethe Schütz aus Daaden, ab 1699 Schultheiß des Kirchspiels Kirchen und Erbauer des Hüttenschulzenhauses in Alsdorf nach dem großen Brand des Jahres 1676. Drei Generationen lang blieb dieses Haus im Besitz der Familie, bis es Anfang des 19. Jahrhunderts in das Eigentum des schon erwähnten Christian Himmrich überging. Nachkommen des Anthon Euteneuer waren u.a. der Amtsadvokat Engelbert Euteneuer, der Sohn Gerlach (geb. 1699), von 1728-56 evangelischer Pfarrer in Waldbröl, sowie der Sohn Joh. Anthon (geb. 1702) "Hüttenverwalter" in Alsdorf. Letztgenannter vermählte sich mit der Maria Katharina Buhl aus Daaden. Sie hatten zehn Kinder. Eines davon, der Sohn Joh. Georg, (geb. 1723), war der letzte Hüttenschulze der Alsdorfer Kupferhütte am Unterlauf des Steinebach, die endgültig im Jahre 1780 stillgelegt worden ist. Diese Hütte hatte sich überwiegend im Besitz der hier genannten Gewerkenfamilien Euteneuer, Strüder, Ermert, Reusch und Emmerich befunden.

Die Betzdorfer Euteneuerlinie hatte hohen Anteil an der Alsdorfer Hütte; die Herdorfer Linie wurde mit dem Hüttenschulzen Joh. Peter Euteneuer oben schon erwähnt.

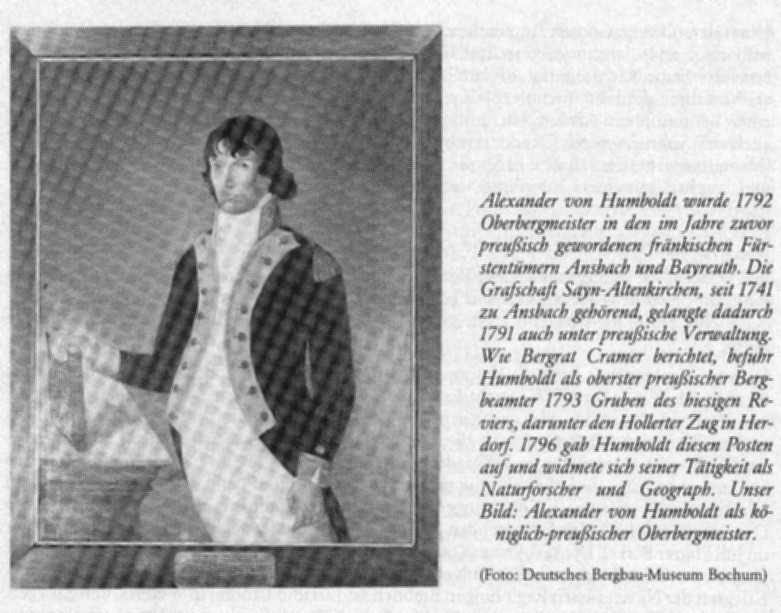

Die wirtschaftliche Entwicklung der vormaligen Ämter Freusburg und Friedewald, insbesondere der Hüttenindustrie, hatte während der Ansbachischen Herrschaft (1741-91) einen beachtlichen Aufschwung zu verzeichnen.11) Das ist unschwer daran zu erkennen, daß der Kapitalwert eines Hüttentages von dreihundert Gulden in den vierziger Jahren des 18.Jahrhunderts auf ca. eintausenddreihundert Gulden am Ende des Jahrhunderts angestiegen war. 600 – 800 Gulden zahlte man am Ende des 18.Jahrhunderts für ein Wohn- und Wirtschaftsgebäude bei einigermaßen gutem Erhaltungszustand. Diese Zeit wirtschaftlicher Regsamkeit, wie sie eingangs zitiert und von Eversmann 1804 hier noch vorgefunden wurde, hatte aus dem bäuerlichen Stand heraus Kaufmanns- und Gewerkengeschlechter heranwachsen lassen, deren Geschäftsprinzip gerade und reell war, die aber nicht minder auf einen sicheren Wohlstand bedacht waren und deren Namen in dieser familiengeschichtlichen Betrachtung im zeitgeschichtlichen Kontext naturgemäß häufig auftauchen. (wird fortgesetzt)

Anmerkungen:

1) Eversmann, F. A. A.: Die Eisen- und Stahlerzeugung auf Waßerwerken zwischen Lahn und Lippe und in den vorliegenden französischen Departements, Dortmund 1804.

2) Katzwinkel, Erwin: Ludwig Wilhelm Cramer (1755-1832), in: Lebensbilder aus dem Kreis Altenkirchen, Altenkirchen 1979.

3) Landeshauptarchiv Koblenz, Abt. 30 Nr. 5957-5964, 6019-6024

4) Vierbuch, Erich: Aus saynischer Berg- und Hüttenzeit, Bergrecht aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, in: Siegerland, Blätter des Siegerländer Heimatvereins, Band 65, Heft 1-2/1988, Seite 40 ff.

5) ders. Tuchandel im Amt Freusburg Anno 1745, in: Heimat-Jahrbuch des Kreises Altenkirchen 1973, S. 158 ff.

6) Bender, Ernst: Die Freusburger Mühle 1600-1940

7) Vierbuch, Erich: Vorfahren des Joh. Peter Bender aus Alsdorf/Sieg und seiner Ehefrau Dorotgea Christine Wilhelmine Stein aus Kirchen/Sieg, in: Mitteilungen der der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde e.V., Köln, Band 30, 1982, Seite 169 ff.

8) Archiv Vierbuchen, Alsdorf

9) Hess. Hauptstaatsarchiv Wiesbaden Abt. 131 Nr. Ib 184

10) Landeshauptarchiv Koblenz Abt. 331, 3 Nr. 33

11) Vierbuchen Erich: Die Markgrafen von Ansbach (Franken), Landesherren der Grafschaft Sayn-Altenkirchen (1741-1791), in: Siegerland, Blätter des Siegerländer Heimatvereins, Band 63, Heft 1-2/1986