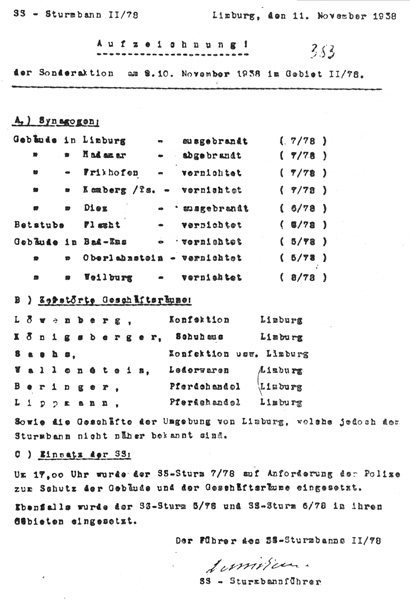

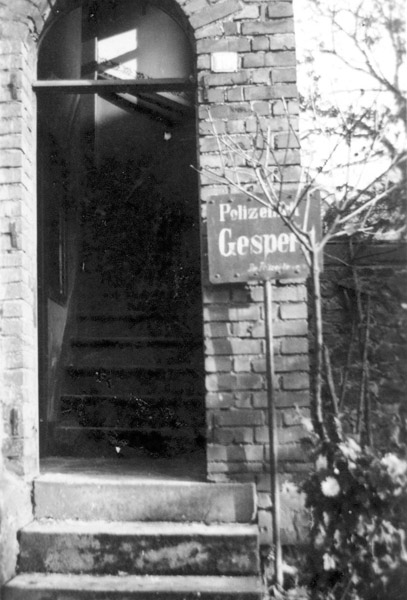

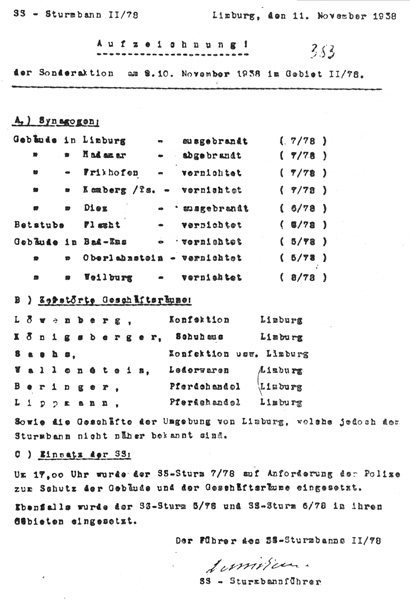

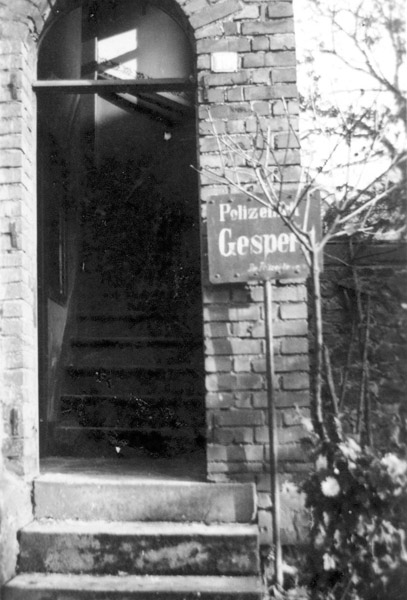

Woher kam

der Hass?

„Das ist

nicht das Land, das meine Eltern

getötet hat. Nicht die Deutschen haben uns drangsaliert. Es

waren die

Hitlerleute, die Nazis.“

Von Hubert Hecker.

Seit dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) wohnten

Juden in der Westerwälder Landgemeinde

Frickhofen. Frickhofen befindet sich rund 80 Kilometer nordwestlich von

Frankfurt am Main.

Um 1820 lebten im Ort drei jüdische

Viehhändlerfamilien. Ihre Kinder besuchten

die gemeinsame Dorfschule. Im Jahre 1841 wurden die Juden durch ein

herzogliches

Edikt den „christlichen Untertanen gleichgestellt“.

Laut einer Statistik von 1843 betreiben im Herzogtum Nassau 80% der

Juden einen

Handel. Darum lobte der Frankfurter Bankier Amschel Mayer Rothschild

tausend

Gulden als Lehrgeld aus, damit die „israelitischen Jungen

gewerbliche Berufe

lernen“.

Aus Frickhofen meldeten sich Nathan Kaiser und Jacob Heilbrunn zum

Wollweber-

und Schreinerberuf. Aber nach der Lehrzeit kamen sie doch wieder zur

Viehhändlerei.

Die Preußen brachten im Jahr 1866 liberale Religionsgesetze

ins Land. In dieser

Zeit trat ein gewisser Sußmann Kaiser aus der

örtlichen Kultgemeinde aus. Da

starb seine Frau und es stellte sich die Frage nach der Beerdigung.

Kaiser wurde mit der Alternative konfrontiert: dreißig Taler

für die Beerdigung

auf dem nächsten jüdischen Friedhof im Dorf Ellar

oder fünf Taler Jahresbeitrag

in der israelitischen Ortsgemeinde.

Kaiser entschied sich für die fünf Taler. Schon eine

Woche nach der Beerdigung

seiner Frau trat er aber erneut aus der Ortsgemeinde aus.

Um 1890 wurde in einer Doppelhaushälfte eine kleine Synagoge

eingerichtet:

sechs Bankreihen unten und die abgetrennte Frauenempore oben.

In dieser Zeit lebten sechs Viehhändlerfamilien im Ort. Zwei

jüdische Soldaten

fielen im Ersten Weltkrieg für Kaiser und

Vaterland – vier jüdische

Frickhöfer kehrten wieder heim.

Nach dem Krieg begann im Dorf ein reiches Vereinsleben. Juden wurden

Mitglieder

im Fußballverein und bei der Feuerwehr. Der Jude Erich Wolf

leitete zwei Jahre

den Turnverein.

Julius Kaiser war ein eifriger Benützer der katholischen

Pfarrbücherei. Sein

katholischer Freund Toni Schardt besuchte ihn gerne zum

Laubhüttenfest.Auf den

Dorffesten waren die jungen Männer aus jüdischen

Familien begehrte Tänzer für

Charlston und Walzer.

Zur goldenen Hochzeit von Rebecca und Sigmund Heilbrunn sang der

Männergesangverein.

Christen und Juden legten Wert auf gute Nachbarschaft, gegenseitige

Hilfe im

Alltag, gegenseitige Einladungen bei Familienfesten und Trauerfeiern.

Viele christliche Mädchen aus dem Dorf gingen bei reichen

Frankfurter Juden als

Hausmädchen „in

Stellung“ – allerdings mit der elterlichen

Warnung: Juden

dürften nach Talmud-Lehre christliche Mädchen

„nehmen“.

Auch bei der Viehhändlerei gab es nicht nur Minne. Die Ferkel

wirkten im Stall

„irgendwie kleiner“ als auf dem Viehwagen gesehen.

Und: „Gegen die Juden

verlierst du jeden Rechtsstreit. Die haben ihre Rechtsanwälte

in der Stadt.“

Doch in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts kommt das soziale

und

politische Gefüge in Frickhofen durcheinander:

1932 marschiert erstmals die nationalsozialistische

„Schutz-Abteilung“ durch

den Ort. Bei den letzten freien Wahlen im November 1932 bekommen die

Nationalsozialisten 40% der Stimmen.

Im Jahr 1934 verbietet die Hitler-Partei dem örtlichen

Metzgermeister, den

jungen Siegfried Rosenthal als Lehrling einzustellen. Rosenthal lernt

daraufhin

Bäcker in Kassel. Sein Bruder Feodor hat ihm die Lehrstelle

besorgt.

Doch so richtig beginnen die Schikanen 1936 – nach

den Olympischen Spielen

in Berlin. Die sechs jüdischen Viehhändler verlieren

ihre Gewerbelizenz.

Dennoch verkaufen ihnen die Bauern ihr Vieh

weiterhin – heimlich und

nachts von der Weide.

„Erst greifen sie nach dem Knoblauch“, den Juden

also – sagt der alte

Salomon Kaiser – „dann holen sie den

Weihrauch“, also die Katholiken.

Tatsächlich beginnt die Hitlerpartei ab 1937 einen

verschärften Kampf gegen die

Katholiken. Die Nationalsozialisten verbieten im Ort die katholischen

Vereine:

Katholischen Jungmänner-Bund und Pfadfinder, Marien- und

Frauenverein.

Hitlerleute reißen die Fronleichnamsfahnen aus den

Hausfenstern katholischer

Familien. Der Kaplan wird bespitzelt. Vier katholische Jugendliche

bekommen je

einen Monat Lagerhaft wegen Unbotmäßigkeit

gegenüber Parteieinrichtungen.

Am 9. November 1938 geht es den ungefähr zwanzig

jüdischen Dorfbewohnern an den

Kragen.

Der Innenraum der kleinen Frickhöfer Synagoge wird

verwüstet. SA-Horden

überfallen die Häuser der jüdischen Familien

und werfen Geschirr und

Einmachgläser auf die Straße.

Der Jude Rudolf Hofmann versteckt sich unterm Heu in einer Scheune und

wird mit

Heugabeln herausgestochen.

Drei jüdische Männer kommen für zwei Monate

ins Konzentrationslager Buchenwald.

Fünf jüdische Kinder werden ausgeschult.

Zwei Familien beantragen in den USA Asyl. Aber die restriktive Quote

von 10.000

Flüchtlingen ist schon Ende Januar 1939

voll – erzählt der Frickhöfer

Harry Abraham später.

Im April 1939 gelingt es fünf Personen –

darunter Siegfried

Rosenthal –, über Genua nach Schanghai

auszureisen.

Die 15 verbliebenen Juden werden enteignet und in einem

„Judenhaus“

zusammengepfercht.

Sie überleben nur, weil ihre christlichen Nachbarn sie

heimlich mit Milch und

Brot versorgen, ihre Schuhe und Kleider reparieren oder mit Schulheften

und

Zeitungen versorgen.

Für die angekündigte „Ausreise nach

Polen“ stellen die Dorfbewohner den

bedrängten Juden Winterkleidung bereit.

Im August 1942 werden 15 Personen mit dreifacher Kleidung und schmalem

Gepäck

zum Bahnhof abgeführt.

Ein Lehrer und eine Nachbarin fahren ihnen nach Frankfurt nach und

berichten im

Ort, daß die Frickhöfer Juden in einer Halle

kampieren und auf den Abtransport

warten.

Nach dem Krieg konnte der Tod von 11 Personen in den

Konzentrationslagern von

Theresienstadt, Treblinka, Sobibor, Majdanek und Auschwitz nachgewiesen

werden.

Die übrigen mußten für „tot

erklärt“ werden.

Ein entkommener Frickhöfer Jude, Siegfried Rosenthal,

ließ sich im Jahr 1948 in

Haifa im neu entstandenen Staat Israel nieder.

1967 kommt er zum erstenmal in seinen Geburtsort zurück. Er

nimmt regelmäßig an

den Klassentreffen seiner alten Volksschulklasse teil.

Nach seiner Pensionierung im Jahre 1982 verbringt er jedes Jahr zwei

Sommermonate in seiner deutschen Heimat – Heimat?

Das Land, das seine

Eltern umgebracht hat?

„Nein“ – antwortet Rosenthal:

„Das ist nicht das Land, das meine Eltern

getötet hat. Nicht die Deutschen haben uns drangsaliert. Es

waren die

Hitlerleute, die Nazis“ – sagt er.

Den Umgang mit den ehemaligen SA-Leuten und der Nazi-Kneipe meidet er.

„Deutsch ist meine Muttersprache, Deutschland ist meine erste

Heimat, Israel

meine zweite“, bekennt er.

65 Jahre nach der nationalsozialistischen Pogromnacht von 1938

organisiert der

Autor dieser Zeilen ein Treffen.

Eine Broschüre wird geschrieben, eine Tafel am Rathaus

angebracht. Aus Israel,

Südafrika und den USA kommen die ehemaligen

deutsch-jüdischen Mitbürger des

Ortes oder die Kinder der inzwischen Verstorbenen.

Im Pfarrzentrum ist eine kleine Ausstellung aufgebaut. Mehr als achtzig

alte

und junge Ortsbewohner sind neugierig auf die Ehemaligen und ihre

Reaktionen.

Sogar der alte Wirt aus der Nazi-Kneipe ist gekommen.

Siegfried Rosenthal ergreift das Wort und erzählt von

nationalsozialistischen

Schikanen und Nazi-Schlägern – und immer

wieder von guten Menschen und

hilfreichen Nachbarn.

Zuletzt spricht der Organisator des Treffens: „300 Jahre

haben in diesem Ort

Christen und Juden in guter Nachbarschaft und dörflicher

Gemeinschaft

zusammengelebt.

Die böse Saat von Haß und Hetze auf die Juden kam

von außen in den Ort und hat

auch hier häßliche Früchte getragen.

Die nationalsozialistische Partei und ihre heidnisch-rassistische

Ideologie

haben in nur zehn Jahren die Gemeinde gespalten, den Frieden

zerstört, die

jüdischen Mitbürger verfolgt, vertrieben oder

vernichtet.

Seien wir wachsam auf gottlose Eiferer, vernunftlose Hetzer und

totalitäre

Tendenzen.“

Siegfried

Rosenthal auf dem Gedenk-Friedhof der ehemaligen

jüdischen Gemeinden von

Frickhofen und Langendernbach

ten

die

die beiden Ex-Frickhöfer Feodor (*1908) und Siegfried

Rosenthal (* 1919) auf

eigene Initiative die alten Grabsteine weg und errichteten die Friedhof

völlig

neu zu seinem jetzigen Zustand.

Siegfried

Rosenthal mit seiner Frau Elisabeth am Grab seiner Großeltern

Siegmund und

Rebeka Heilbrunn, die beide 1936 starben und

begraben wurden

Siegfried

Rosenthal vor dem Frickhöfer Rathaus

Siegfried

Rosenthal vor der 1841

erbauten Hadamarer Synagoge. In einem Nebenraum des Gebetshauses wurde

Rosenthal als Schüler an den Sabbattagen in Hebräisch

und jüdischer

Religionslehre unterrichtet.

Siegfried

Rosenthal vor der 1841

erbauten Hadamarer Synagoge. In einem Nebenraum des Gebetshauses wurde

Rosenthal als Schüler an den Sabbattagen in Hebräisch

und jüdischer

Religionslehre unterrichtet.

Siegfried Rosenthal vor der 1841 erbauten Hadamarer Synagoge.

In einem Nebenraum des Gebetshauses wurde Rosenthal als Schüler an den Sabbattagen in Hebräisch

und jüdischer Religionslehre unterrichtet.

Häftlinge des KZ

Buchenwald bei Erdarbeiten, Dezember 1938. Im Vordergrund: Albrecht

Abraham aus Frickhofen.

Hebräische

Aufschrift auf der Tafel: Talmud Torah Schanghai

5706 (1945/46)

Nach

dem Novemberpogrom und dem KZ-Aufenthalt von drei Frickhöfer

Juden setzte

die Familie Abrahan alles daran, aus Deutschland zu emigrieren. Im

Frühjahr

1939 hatten aber alle europäischen und amerikanischen Staaten

sowie Australien

für jüdische Auswanderer die Schotten dicht gemacht.

In den USA war die

Einwanderungsquote schon Ende Januar 1939 erreicht. Als letzter

Zufluchtsort für

deutsche Juden blieb Shanghai, damals unter japanischer Besatzung. Seit

Januar

1939 hatte sich Ida Abraham intensiv um eine Schiffsreise nach Shanghai

bemüht.

Schließlich konnte sie fünf Passagierplätze

reservieren lassen für die

Schiffspassage von Genua nach Shanghai. So konnten sich im April 1939

– vier

Monate vor Kriegsbeginn – fünf Frickhöfer

Juden in Sicherheit bringen: Ida und

Albrecht Abraham mit Sohn Harry, Schwager Siegfried Rosenthal und

Richard

Hoffmann.

In Schanghai lebten während des Krieges –

unter japanischer Duldung –

ca. 18.000 Juden, hauptsächlich aus Deutschland, die ein

eigenes

deutschsprechendes Gemeinwesen aufgebaut hatten.