Versöhnung über Gräber hinweg

Zur Geschichte der Juden von Meudt - Ludwig Falkenstein erinnert sich

Stefan Aßmann

(aus "Wäller Heimat" - Jahrbuch des Westerwaldkreises 1989 - hier veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des Westerwaldkreises)

Erstes umfangreicheres Schriftmaterial, über die jüdische Bevölkerung von Meudt liegt aus dem 18. Jahrhundert vor. Man darf aber annehmen, daß schon lange vorher Juden in dem rund 900 Jahre alten Ort ansässig waren.

Die Familien Haium Isak, Feist Abraham, Alexander Leser, David Jacob und Maier Moses, die um 1800 in Meudt nachweisbar sind, lassen sich als Stammfamilien bezeichnen, da der überwiegende Teil der Meudter Juden des 19. und 20. Jahrhunderts ihren Ursprung auf sie zurückführen kann.

1840 waren die Juden des Herzogtums Nassau, zu dem Meudt damals gehörte, von der Landesregierung zur Annahme erblicher Familiennamen aufgefordert worden. Bis dahin hatten die Kinder der Meudter Juden in der Regel den Vornamen des Vaters zum Familiennamen erhalten. Die Söhne behielten diesen Namen bei, die Töchter hingegen nahmen, wenn sie heirateten, den Familiennamen des Ehemannes an.

Einzelne Familien erklärten nun den bisherigen zum zukünftigen Familiennamen (z. B. Maier, Falk). Andere mit Namen wie Feist, Isak, Haium, Alexander oder David benannten sich um in Falkenstein, Lahr-heim, Heilberg, Stern und Löwenstein. Diese neuen Namen blieben überwiegend bis zur Zeit des Dritten Reiches in Meudt als gängige Namen fortbestehen.

1843 gab es in Meudt 47 Juden bei insgesamt etwa 730 Einwohnern. Die Zahl stieg bis 1905 auf 105 bei einer Gesamteinwohnerzahl von etwa 800, was einem prozentualen Anteil von über 13 Prozent entspricht. Die meisten Juden waren von Beruf Händler, wobei der Viehhandel überwog, sich aber beispielsweise auch Leder- oder Eisenwarenhändler oder Krämer fanden. Daneben tauchten gelegentlich noch andere Berufe auf wie Blaufärber, Bauer, Sattler und Metzger.

Eine wie andernorts oftmals übliche „Judengasse“ oder einen ähnlich abgegrenzten Bezirk, in dem die Juden abgesondert von den übrigen Einwohnern leben mußten, gab es in Meudt nicht. Die Wohnhäuser der jüdischen Familien waren im ganzen Ort zu finden.

Nachweise über die Teilnahme jüdischer Kinder am Unterricht in der Elementarschule (später Volksschule) existieren ab 1818. Einige Schülerzahlen seien hier genannt:

| Jahr | Gesamtschülerzahl | davon Juden |

| 1818 | 136 | 12 |

| 1834 | 233 | 8 |

| 1850 | 180 | 13 |

| 1907 | 149 | 13 |

| 1919 | 189 | 9 |

| 1928 | 101 | 6 |

| 1938 | 145 | 5 |

Den Religionsunterricht erteilte meist der jeweilige jüdische Religionslehrer. Als letzter versah diese Aufgabe von 1930 bis 1933 der damals in Westerburg ansässige Leo Fischer. Er emigrierte anschließend nach Schweden und lebt heute in England.

Die fünf jüdischen Schüler des Jahres 1938 wurden nach den Ausschreitungen der Nationalsozialisten gegen die jüdische Bevölkerung in der Reichskristallnacht am 10. November 1938 auf Anordnung des Reichserziehungsministers aus der Schule entlassen. Im Dritten Reich gestaltete sich das Leben auch für die Meudter Juden zunehmend schwieriger. Dies äußerte sich beispielsweise darin, daß die nichtjüdische

Die Synagoge von Meudt nach ihrer Zerstörung im Jahre 1938

Bevölkerung dazu aufgefordert wurde, nicht bei Juden einzukaufen. Späterhin stellte man sie unter anderem bei der Zuteilung von Lebensmittelmarken schlechter als die übrige Bevölkerung, so daß andere Dorfbewohner sie oftmals heimlich versorgten oder sie gezwungen waren, die benötigten Lebensmittel gegen andere Gegenstände einzutauschen.

Einen Höhepunkt der Gewalttaten gegen die Juden bildete die Reichspogromnacht, auch als „Reichskristallnacht“ bezeichnet (9./10. November 1938), als im Deutschen Reich die Synagogen zerstört wurden. Auch die Meudter Synagoge entging diesem Schicksal nicht. Sie war nach 1879 als Ersatz für die in diesem Jahr abgebrannte alte Synagoge erbaut worden.

Nähere Einzelheiten zur „Reichskristallnacht“, zur Zerstörung der Synagoge und zum dann beginnenden letzten Teil des Leidensweges der bis dahin noch in Meudt verbliebenen Juden sind dem nachfolgenden Bericht zu entnehmen, der 1983 in Zusammenarbeit der Westerwälder Zeitung mit Herrn Ludwig Falkenstein, dem einzigen Überlebenden der aus Meudt deportierten Juden, entstand.

„Nur einer kam durch“

Das Schicksal einer jüdischen Gemeinde im Westerwalddorf Meudt - von Uwe Schöllkopf.

Im Westerwaldort Meudt leben am Tag der nationalsozialistischen Machtübernahme 1000 Menschen, 50 davon sind jüdische Mitbürger. 24 gelingt frühzeitig die Flucht ins Ausland, 26 läßt Hitler in Konzentrationslager deportieren. Nur einer überlebt. Die Geschichte des Ludwig Falkenstein bildet den Abschluß unserer Serie „Die Fahne hoch - wie Nationalsozialisten vor 50 Jahren an Rhein und Mosel an die Macht kamen.“

9. November 1938. Hitler peitscht zur Massenhetze gegen das jüdische Volk auf. 191 Synagogen gehen in Flammen auf. 36 Juden werden ermordet. Tausende unschuldiger Menschen verhaftet. Sie haben nichts getan. Sie haben nur einen anderen Glauben.

Im Westerwalddorf Meudt, etwa zehn Kilometer Luftlinie vom Dreifelder Weiher entfernt, fühlen sich die Juden dennoch sicher. Am Morgen tröstet Salomon Falkenstein seine Familie: „Ich war im Ersten Weltkrieg und bin seit Jahren im Gemeinderat. Uns kann nichts passieren!“ Der Viehhändler und Metzger irrte. In den folgenden sieben Jahren läßt Hitler Millionen vernichten - vergasen, verhungern, erschlagen, erschießen. Die größte Gewaltorgie der Geschichte geht auch an dem kleinen Bauerndorf nicht vorbei.

14. Januar 1983. Auf dem Meudter Rathausvorplatz steigt ein kräftiger älterer Herr im eleganten dunkelblauen Nadelstreifen aus einem beigen Chevrolet. „Ludwig, wat mechste?“ fragt eine Passantin, während er seinen Kamelhaar-Mantel vom Rücksitz nimmt. „Gut. Gut. Grüß de Hermann!“

Er hat viele Freunde und Bekannte. Vier Jahre nach Kriegsende war er das erste Mal wieder im Westerwald, um die Hand der Versöhnung zu reichen. Der Wäller Dialekt sitzt heute noch perfekt. Hochdeutsch spricht er mit flämischem Akzent. Für Fotos posiert der 72jährige vor seinem Elternhaus - dort, wo vor fast 45 Jahren die grausamsten Tage seines Lebens begannen.

Ludwig Falkenstein ist am Morgen des 9. November 1938 früh aufgestanden. Er fährt mit dem Rad ins rund zehn Kilometer entfernte Montabaur. Er will die befreundete Familie Stern von dort aus mit dem Wagen nach Frankfurt bringen. Sterns werden auswandern, sie fühlen sich im Westerwald nicht mehr unbehelligt. Als Ludwig Falkenstein sein Rad an die Hauswand lehnt, hört er Stimmengewirr von innen. Im Haus wimmelt es von Gestapo-Leuten. Stern ist vor wenigen Minuten verhaftet worden. Bevor Ludwig umgehend den Heimweg antritt, warnt er die Familie seines Onkels in Montabaur: „Da tut sich was!“ Der Tag geht als „Reichskristallnacht“ in das unrühmliche Tagebuch Deutschlands ein.

Gegen Mittag trifft Ludwig Falkenstein wieder daheim ein. Bislang ist alles ruhig. „Trotzdem, wir haben es geahnt, daß da noch was kommt“, erinnert er sich. Gemeinsam mit seinem Bruder Kurt rettet er die Thora-Rollen aus der Synagoge, die nur einen Steinwurf vom Elternhaus entfernt auf der gegenüberliegenden Seite der Hauptstraße liegt. Zwei Stunden später brennt das Gebäude - angesteckt von einem Kommando der SS aus Westerburg. „In Meudt hat sich keiner gefunden, der so etwas gemacht hätte“, blickt Heinrich Wolf, 75, zurück, ein Freund Falkensteins. Nun erlebt Wolf fassungslos den Abtransport der Nachbarn, der Freunde, der Frauen und Kinder mit. Von den deportierten Meudter Juden überlebt nur einer - Ludwig Falkenstein. Acht von vierzehn Familienmitgliedern kommen um. Drei Brüdern und zwei Schwestern gelingt die Flucht ins Ausland. Ludwig Falkenstein erlebt in den Konzentrationslagern Buchenwald, Auschwitz, Mauthausen, Melk und Ebensee, wie kaltblütig Menschen dahingemeuchelt werden.

Die Eltern erwischt es vor ihrer Emigration nach Argentinien. Am Tag, als sie in Hamburg auf das rettende Schiff wollen, besiegelt die Reichsregierung ein Ausreiseverbot für alle „jüdischen Personen unter 60 Jahren“. Die Eltern stehen vor dem Nichts. In Meudt haben sie alles aufgegeben. Die Metzgerei und die Ländereien sind verkauft. Trotzdem gehen sie zurück. Sie finden Unterschlupf bei ihrer Tochter Meta - bis Hitler alle holt. „Abwanderung“ heißt das Tarnwort für Deportation. Im Sommer 1942 wird damit die sogenannte „Endlösung“ der Judenfrage eingeleitet. Den hilflosen Menschen wird mit einer neuen Zukunft neue Hoffnung vorgegaukelt - für die meisten wird es eine Reise in den Tod. Am 24. August 1942 unterschreibt Salomon Falkenstein gemeinsam mit acht weiteren Juden aus Meudt einen Brief an das Landratsamt Westerburg. Sie bitten um die Genehmigung zum Verkauf ihrer Möbel. Alle Unterzeichner waren bisher aufgrund ihres Alters und ihrer minderjährigen Kinder weitgehend verschont geblieben. Nun aber will die Bezirksstelle Hessen-Nassau der „Reichsvereinigung der Juden in Deutschland“ (Exekutivorgan der SS) alle Juden aus dem Westerwald entfernen.

Der Meudter Transport ist der letzte.

Salomon Falkenstein stirbt am 31. März 1944 im Konzentrationslager Theresienstadt. Vermutlich ist er verhungert. Die Mutter kommt in der Vernichtungsmaschinerie von Auschwitz um. Sofort nach dem Eintreffen des Massentransportes Mitte Oktober 1944 wird sie in eine als Waschraum getarnte Gaskammer geführt. In ihren Armen stirbt ihr Jüngster, Edgar, wenige Tage nach seinem 15. Geburtstag.

Ludwig Falkenstein sieht seine Familie zum Jahreswechsel 38/39 das letzte Mal. Nachdem er und sein Bruder Julius mehr als vier Wochen nach ihrer Verhaftung am 10. November das Lager Buchenwald in der Nähe von Weimar verlassen dürfen, wird ihnen der Boden in der Heimat zu heiß. „Wir hatten dort zuviel gesehn. Soviel, daß es niemand glauben konnte“, erzählt Ludwig Falkenstein heute. Er erinnert sich präzise an jeden Tag, jede Stunde. Er hat in alten Akten gewühlt, „und manchmal meint man, es wäre gestern gewesen.“ Die Erinnerung wühlt auf, vieles Verdrängte und Vergessene ist plötzlich wieder da:

„lm Bahnhof Weimar wurde der ankommende Transport von SS-Leuten rücksichtslos zusammengeknüppelt. Die Menschen waren geschwächt und hilflos. Viele blieben auf der Strecke.“

Kahlgeschoren, gebrochen und erniedrigt kehren die Brüder heim. Ein Ausreisepapier nach Panama verschont sie vorerst vor weiteren Qualen. In den letzten Januar-

Foto von der Gedenkfeier am 15. November 1987. Links Rabbiner Leo Fischer, von 1930 bis 1933 jüdischer Religionslehrer in Meudt. Rechts Ludwig Falkenstein, jüdischer Ehrenbürger von Meudt.

tagen setzten sich die Geschwister nach Belgien ab. Der Vater glaubt immer noch, ihm könne nichts geschehen.

In Belgien sind Ludwig und Julius erst einmal sicher. Sie finden Unterschlupf bei jüdischen Freunden. Mit Gelegenheitsarbeiten schlagen sie sich durch. „Wir haben damals nur zwei Tage alte Brötchen gekauft, die waren billiger.“ Beide wollten nach Amerika. Doch das wollen Tausende andere auch. Die Vereinigten Staaten verhängen strikte Einreisequoten für den Flüchtlingsstrom aus Europa. Am Tag vor Kriegsausbruch in Belgien, dem 9. Mai 1940, muß Ludwig Falkenstein ins Krankenhaus, ein altes Bruchleiden wird behoben. Zwei Tage nach dem Eingriff erscheint Bruder Julius in der Klinik: „Du, ich komm' nicht mehr.“ Er flüchtet über Marseille nach Havanna, später emigriert er nach New York.

Deutsche Truppen besetzen das Land. Für Ludwig Falkenstein beginnt in Brüssel ein jahrelanges Versteckspiel. Mit falschem Paß lebt er im Untergrund, beschützt von belgischen Freunden. Doch im Januar 1944 entdeckt ihn schließlich die Gestapo.

Vom Sammellager in Malin aus geht die Reise ins Ungewisse, eingepfercht wie Vieh in enge Güterwaggons, ohne Wasser, ohne Brot. Abgemagert und ausgemergelt klammert sich der damals 33jährige an jeden Strohhalm Hoffnung. Mit einer Feile und einem stumpfen Messer versuchen die Häftlinge, im durch die Nacht ratternden Zug ein Loch in die Holzbohlen zu bohren. Es gelingt, doch die geplante Massenflucht scheitert. Als die ersten abgesprungen sind, stoppt die Gestapo die Bahn. Den gleißenden Scheinwerfern und den bellenden Bluthunden entkommen nur zwei.

Einer davon ist Ludwig Falkenstein. Er weiß nicht, wo er ist. Das erfährt er erst am nächsten Morgen: in der Nähe von Stendal bei Magdeburg. Seine Freiheit währt nicht lange. Zwei Bierkutscher melden ihn „als auffälligen jungen Mann“ der Geheimpolizei. Er beichtet seine Flucht und landet in Ketten.

Im April 1944 kommt er als Einzeltransport nach Auschwitz. Lagerarzt Dr. Mengele, berüchtigt für seine Versuche an Menschen, läßt ihn aussortieren: Junge Mediziner dürfen an ihm den Leistenbruch noch einmal operieren. Falkenstein sieht die riesigen Schornsteine, aus denen lodernd die Flammen schlagen. Er kann nur ahnen, was hier geschieht. Tag und Nacht liegt über dem Lager der Geruch von verbranntem Fleisch - Menschenfleisch. Bis zu 10000 Juden werden hier täglich in den Gaskammern umgebracht und später in den Krematorien verbrannt.

Elf Tage nach der Operation, die Wunde ist nur notdürftig mit Papier verbunden, meldet sich Falkenstein freiwillig zum Arbeitseinsatz. Er weiß genau: Kranke werden sofort abgeschoben. Er wird Häftling Nr. 187854. Die Zahl trägt er heute noch auf dem linken Unterarm.

Die Arbeit in einem Baulager ist hart und schwer, um ein Stück Brot wird gerauft und geschlagen. Die Baracken sind verlaust und eng. An Schlaf ist kaum zu denken. Morgens um drei ist Antritt zum Appell.

In der Nacht zum 18. Januar 1945 wecken Detonationen und greller Lichtschein die Häftlinge. Nur leicht bekleidet, müssen sie sich in aller Eile vor dem Lager in eine Warteschlange einreihen. Die Blitze sind amerikanische Bomben. Es ist 18 Grad kalt. Die Nazis räumen Auschwitz. Die Gebäude werden gesprengt. Niemand soll später erfahren, was hier wirklich geschehen ist.

Der Fußmarsch geht vorbei an der Selektionsrampe, wo die Flüchtlingszüge eintrafen, und wo über Leben und Tod entschieden wurde.

Mehrere Tage marschiert die Kolonne. Dürstend. Frierend. Hungernd. Wer schlappmacht, stirbt im Graben. „lch ging ziemlich zum Schluß. Am Straßenrand lagen haufenweise Tote“, sagt Ludwig Falkenstein. Von 3000 kommen im Konzentrationslager Mauthausen nur 1500 an.

Nach einigen Tagen wird er wieder verladen. Melk an der Donau heißt das Ziel. Falkenstein arbeitet im Stollen. Hitler will unter der Erde bombensichere Munitionsfabriken installieren. Doch auch in Melk ist noch längst nicht Endstation. Im anstrengenden Fußmarsch geht es nach Wochen erbarmungsloser Arbeit unter Tage weiter zum Lager Ebensee.

Am 6. Mai endlich flattert dort die weiße Fahne - Amerikaner übernehmen das Lager.

Falkenstein: „Als sie kamen, sahen sie in tränenüberströmte Gesichter der überlebenden Skelette.“ Seit Wochen ernährten sich die Männer nur von aufgekochten Kartoffelschalen. Hunderte verhungerten, Hunderte erfroren.

Am 25. Mai 1945 wird Ludwig Falkenstein in einer amerikanischen Militärmaschine zurück nach Belgien geflogen.

Dort lebt er heute noch als erfolgreicher Geschäftsmann. Seine Heimatgemeinde Meudt machte ihn am 17. September 1975 zum Ehrenbürger - „in Würdigung seiner Heimattreue und Versöhnungsbereitschaft.“

Der Bundespräsident verlieh ihm im November 1979 das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse - weil er „um die Aussöhnung zwischen Juden und Deutschen große Verdienste erworben und diese Aussöhnung vorgelebt hat“.

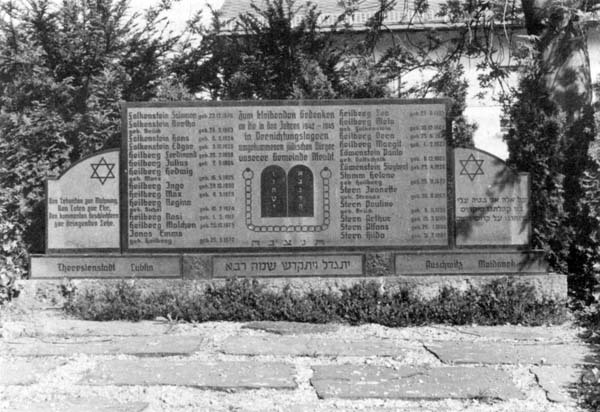

An die Märtyrer von Meudt erinnert eine schwarze Gedenktafel auf dem jüdischen Friedhof am Ortsrand. „Lebenden zur Mahnung, den Toten zur Ehr, kommenden Geschlechtern zur dringenden Lehr“ hat Ludwig Falkenstein in deutsch und hebräisch in den Stein meißeln lassen.

Wie aus dem Zeitungsartikel zu entnehmen ist, besuchte Ludwig Falkenstein bereits 1949 wieder seine alte Heimat. Er hat die Besuche bis heute beibehalten. Auf sein Betreiben hin wurde im Jahre 1964 auf dem jüdischen Friedhof von Meudt ein Ehrenmal errichtet und am 18. Oktober 1964 eingeweiht, auf dem die Namen der ermordeten Meudter Juden verzeichnet sind. Seit dieser Zeit gedenken hier in regelmäßigen Abständen am Volkstrauertag Juden und Christen von Meudt zusammen ihrer Toten und erinnern sich ihrer Geschichte. Die bisher letzte Gedenkfeier fand am 15. November 1987 statt.

Über das Alter des jüdischen Friedhofes liegen keine Angaben vor. Er ist an der Straße Laufgarten gelegen, mit einer Mauer eingefaßt und hat eine Größe von 1825 qm. Auf ihm befinden sich außer dem Ehrenmal etwa 70 Grabsteine in unterschiedlichem Erhaltungszustand mit teils hebräischen, teils deutschen Inschriften aus der Zeit von 1800 bis 1941. 1988 kehrte zum 50sten Male der Jahrestag der Zerstörung der Meudter Synagoge wieder. Aus diesem Anlaß errichtete die Ortsgemeinde Meudt mit finanzieller Unterstützung des Westerwaldkreises und des Landes Rheinland-Pfalz in der Dorfmitte an der Stelle, an der früher die Synagoge stand, einen Gedenkstein, der an dieehemalige jüdische Gemeinde von Meudt erinnern und dazu beitragen soll, daß ihre Geschichte nicht in Vergessenheit gerät.

Das 1964 errichtete Ehrenmal auf dem Meudter jüdischen Friedhof.