Günter Heuzeroth

Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter

während des Zweiten Weltkrieges im Westerwald

III. Teil

(veröffentlicht im Heimatbuch 1987 des Kreisheimatvereins Altenkirchen - hier

veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des Heimatvereins)

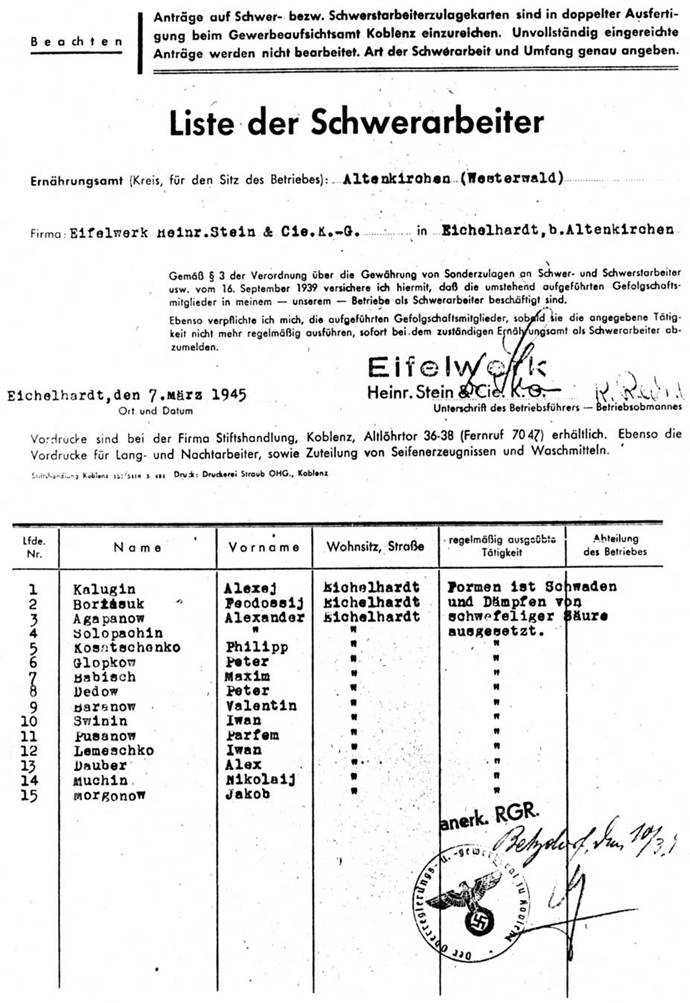

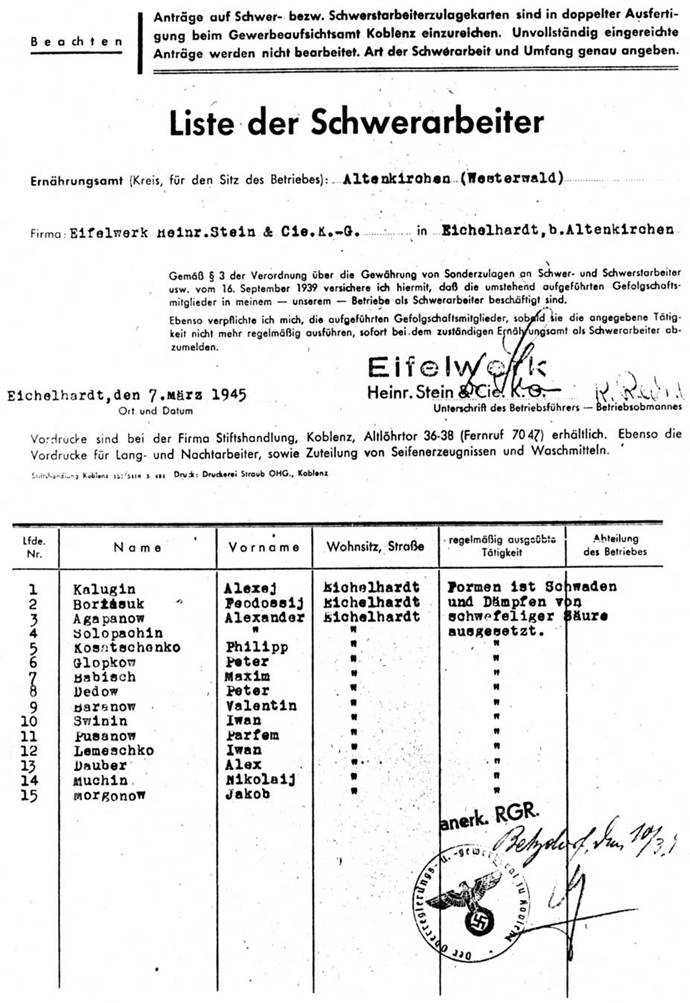

Auf dem Eifelwerk Metallgießerei und Metallwaren der Fa.

Heinrich Stein & Cie KG in Eichelhardt waren in den Kriegsjahren ständig

Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter (Frauen und Männer) aus dem Osten

eingesetzt. Nach der entsprechenden Arbeitsbedarfsmeldung vermittelte das

zuständige Landesarbeitsamt in Neuwied diesen Personenkreis. Erhaltengebliebene

Unterlagen

vom Besitzer des heute noch bestehenden Werkes geben einen differenzierten Aufschluß und Überblick

über den Einsatz von Ausländern im Werk, das auf der ehemaligen Grube Petersbach

seinen Standort hat, in der schon im Ersten Weltkrieg 1914/18 französische und englische

Kriegsgefangene eingesetzt waren.

Im Dezember 1941 erhielt der Betrieb vierzehn belgische

Kriegsgefangene (Kgf) zugeteilt, die im Frühjahr 1942 mit

russischen Kriegsgefangenen teilweise ausgetauscht wurden. Bis 1945 haben in

diesem Leichtmetallwerk dreizehn französische Kriegsgefangene überwiegend als

Reparaturschlosser, Dreher oder Schreiner gearbeitet. In der Küche und im

Betrieb waren fünf Ostarbeiterinnen eingesetzt. Ein Verzeichnis aus dem Jahr

1945 weist aus, daß dreißig sowjetische Kriegsgefangene als

Sandformer, Kernformer, Gußputzer, Schmelzer,

Schmied, Elektriker und in der Küche gearbeitet haben. Im Betrieb wurden

überwiegend Leichtmetallklemmen für Batterien und später „kriegswichtiges Ergänzungsmaterial“

hergestellt. Die Kriegsgefangenen kamen aus den Stammlagern Limburg und Trier

bzw. aus einem Durchgangslager in der Nähe von Westerburg. Auf dem

Werksgelände waren diese und Ostarbeiter in Baracken untergebracht. Unter den Ostarbeitern

befanden sich auch Familien mit Kindern. Verpflegt wurden die Personen aus der zur Verfügung

gestellten Küche, die die Ernährung, somit das Kochen und die Verteilung der Verpflegung,

sicherzustellen hatte. Die Einkäufe wie die Verteilung der Lebensmittel wurden korrekt in

das Küchenbuch und in Bestellisten aufgeführt. In

einer Liste über die Zuteilung von Brotrationen und Margarine für Ostarbeiter

und Kriegsgefangene“ werden folgende Angaben gemacht:

1 Normalverbraucher erhält in 1 Tag = 318, g Brot

1 Lagerarbeiter erhält in 1 Tag = 386, g Brot

1 Schwerarbeiter erhält in 1 Tag = 450 g Brot

1 Kind erhält in 1 Tag = 179 g Brot

Margarine

erhält pro Mann 1 Tag = 24,7 g

Die übrige kommt ins Essen.

Marmelade und andere Nährmittel wurden

entsprechend der damaligen schwierigen Ernährungslage knapp und rationalisiert

zugewiesen.

Die Lebensmittelsendungen erfolgten aufgrund einer

erstellten Bedarfsmeldung, die von der Anzahl der eingesetzten Zwangsarbeiter

ausging und die in entsprechenden Arbeitskategorien eingeteilt waren.

Das zuständige Ernährungsamt in Altenkirchen und Wissen war verpflichtet, die angeforderte

Ernährung sicherzustellen.

Heinrich Stein berichtet, daß

bei der zunehmenden kritischen Kriegslage sich die Ernährungssituation manchmal

beängstigend verschlechtert habe. Erhebliche Liefermängel seien für den Betrieb, was die

Verpflegung betroffen habe, aufgetreten. In der Küche arbeitete u. a. die Frau

des Betriebsmeisters

Karl Rediger aus Isert mit.

Schwierig war auch die Versorgung der Kinder mit Milch, die nicht immer in der

benötigten Menge aufzutreiben gewesen sei. Heinrich Stein selbst sowie sein

Betriebsmeister Karl Rediger und einige Ausländer

bemühten sich, zusätzliche Feldfrüchte zu besorgen, um eine Mindesernährung

sicherzustellen. Sie zogen zu Fuß mit

einem Handwägelchen über die Nisterdörfer

zu den Bauern und suchten um Mehl, Kartoffeln und Fett nach. Beim Landhandelbetrieb

Karl Ewald Müller auf dem Ingelbacher Bahnhof erhielten sie

öfters grüne gewässerte Erbsen und Hirse für die Küchenverpflegung des

Betriebes.

Stein berichtet, daß die

Arbeiter gewußt hätten, wie sie sich für eine

möglichst ausreichende Ernährung eingesetzt hätten. Nur wenige hätten versucht von

ihren Arbeitsstellen wegzulaufen, obwohl die Arbeit oft recht schmutzig gewesen

sei. Die meisten von ihnen seien dann von der Gestapo oder der Polizei in der Nähe

von Koblenz wieder aufgegriffen und zurückgebracht worden. Deutsche

Arbeiter konnten die Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene nach Feierabend für den

Erntedienst bei sich zu hause mitnehmen. Für die „Leiharbeiter“ war das sicher

nach einem Achtstundentag eine zusätzliche Belastung. Sie haben es aber meist

gerne getan, weil sie hier zusätzliches Essen und meist auch freundliche

Behandlung bekamen und erfuhren. Auch mein Vater brachte zwei sowjetische

Kriegsgefangene einige Tage zur Heuernte mit. Wir haben viel herumgealbert

mit ihnen und wurden gute Freunde. Einer von ihnen hieß Nikolaij,

er blieb mir in guter

Erinnerung.

Am 10. Februar 1945, einige Monate vor Kriegsschluß, warfen Kampfflugzeuge Bomben auf den Betrieb des Eifelwerkes

in Eichelhardt ab. Neben erheblichen Gebäudeschäden

waren vor allem Menschenleben zu beklagen gewesen. Die Baracke mit den sowjetischen

Kriegsgefangenen wurde total zertrümmert. Von dreiunddreißig Ausländern

wurden acht Personen getötet, vier schwer verletzt und zwei kamen mit leichten

Verletzungen davon. Zum eigenen Schutz waren schon während des Angriffes die

meisten Arbeiter in den naheliegenden Wald gelaufen.

Die meisten

Opfer waren durch die Detonation einer schweren Sprengbombe und die darauf

herunterstürzenden

Eisenträger, Balken und das Gemäuer erschlagen worden. Leider befand sich auch

mein sowjetischer Freund Nikolaij unter den

Todesopfern. Ich weiß noch, daß ich ganz traurig darüber

war. Die Schwerverletzten wurden nach Wissen ins Krankenhaus transportiert. Dort sind dann

die Verstorbenen von Heinrich Stein und Karl Rediger

identifiziert worden.

Abschrift

vom Original

eines Schreibens vom

Eifelwerk in Eichelhardt an das Ernährungsamt in

Altenkirchen

An

das Ernährungsamt abt. B

Altenkirchen/Westerwald

18. Januar 1944 Dr.

St./Schl. -em.kgf.

Ernährung - Ostarbeiter

Von

den uns zugeteilten 23 Ostarbeitern sind am 9. Januar 1944 Triko

Alexander, Alter 2 Jahre und Triko Wolentia,

Alter 1 Jahr gestorben.

Am 12. Januar 1944 sind 4 weitere und zwar Shuk Wanrowa, Alter 44 Jahre und Shuk Maria, Alter 8 Jahre, sowie Triko Anna, Alter 24 Jahre und Triko

Lübow, Alter 28 Jahre aus der Gemeinschaftsverpflegung

ausgeschieden. Am 19. Januar 1944 gehen außerdem noch

folgende Ostarbeiter ab:

Schabanowa,

Pelageja Alter 66 Jahre

Schabanowa,

Katharina Alter 21 Jahre

Schabanowa,

Alexander Alter 15 Jahre

Triko, Alexandrowa Alter 47 Jahre

Triko,

Tatjana Alter 31 Jahre

Triko,

Natalia Alter 65 Jahre

Triko, Wolentina Alter 8

Jahre

Kalinkowski, Lukerja Alter 40 Jahre

Kalinkowski,

Michael Alter 14 Jahre

Kalinkowski,

Katerina Alter 6

Jahre

Es sind demnach nur noch

folgende Ostarbeiter bei uns:

Shuk,

Juris Alter 42 Jahre

Shuk, Clena Alter 32 Jahre

Shuk,

Sonja Alter 13 Jahre

Shuk,

Nikolaj Alter 8

Jahre

Tschernowa,

Elisaweta Alter 59 Jahre

Tschernowa,

Maria Alter 22 Jahre

Tschernowa,

Peter Alter 11 Jahre

Wir bitten beiliegende

Lebensmittelscheine dementsprechend umzuändern und wieder zuzustellen.

Heil

Hitler!

Kurz vor Kriegsschluß wurden

die Ausländer aus der ganzen heimischen Gegend, unter denen sich auch die vom

Eifelwerk befanden, in ein Zentrallager nach Westerburg transportiert. Als der Krieg zu Ende

war, kamen einige Ukrainer und andere Zwangsarbeiter bei der Familie Stein in Eichelhardt vorbei und brachten ihnen Lebensmittel mit.

Eine Geste der Dankbarkeit dafür, daß zumindest in diesem

Werk keine Menschenschinderei passierte!

Kriegsgefangene

und ukrainische Zwangsarbeiter in der Siegerländer Eisenerzgewinnung des Westerwaldes

Den wenigsten Leuten in unserer Heimat dürfte bekannt

sein, daß der größte Einsatz von Kriegsgefangenen

und Zwangsarbeitern zur Sklavenarbeit in unserer heimischen Eisenerz- und Verhüttungsindustrie stattgefunden hat.

An präzises Material heranzukommen, welches genauere Aufschlüsse haben könnte, ist mühsam und zum Teil

ausgeschlossen. Der Siegerländer

Erzbergbau mit seinem Hüttenwesen gehört seit über zwanzig Jahren der Vergangenheit

an. Die Betriebe sind zum größten

Teil geschlossen oder zweckentfremdet worden. Die Akten, welche die Nachweise über den personellen Einsatz

vor allem des angegeben Personenkreises betreffen, wurden überwiegend vernichtet bzw. gingen verloren. Die

Recherchen über den Einsatz von

Ausländern während der Kriegszeit kommen weitgehend zu spät. In den Versicherungsakten der Krankenkassen wären noch

Unterlagen über die Personen zu finden gewesen, wenn sie aufbewahrt worden wären.Noch

vorhandene Karteikarten sind alphabetisch geordnet und nur unter enormem

Zeitaufwand auffindbar.

Auf Anfrage bei der Nachfolge-Auffanggesellschaft der

Betriebe der Siegerländer Eisenerzbergwerke und Hütten, „Barbara Rohstoffbetriebe

GmbH“ wurde mitgeteilt, daß ihres Wissens in den

Grubenbetrieben des Siegerlandes überwiegend Ausländer aus Rußland,

Polen und Italien über und unter Tage eingesetzt gewesen seien. Sie wurden

aus werkseigenen Kantinen und Küchen verpflegt und in den auf dem

Betriebsgelände errichteten Baracken untergebracht. Die „Ruhrknappschaft“

berichtete, daß in ihren Betrieben des

Westerwaldes/Sieg etwa 1.300 Franzosen zu arbeiten verpflichtet gewesen seien,

dazu Polen, Ukrainer und Weißrussen. Die Betriebe in der Eisenerzgewinnung

gehörten alle zur „Ruhrknappschaft“. Die Angaben beziehen sich somit auf die eisenerzgewinnende Industrie des Westerwaldes. Durch

Befragen von einzelnen Bergleuten wie vor allem Steiger und Hauer, die während

des Krieges im Bergbau tätig gewesen waren, konnten noch zusätzliche Informationen

über den Einsatz von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern gewonnen werden. Gustaf Käsgen aus Bruchertseifen berichtet,

daß auf der ehemaligen „Alten Hütte“ auf dem Aiserberg in Wissen etwa 25 Ukrainer an der Aufbereitung der Rösteöfen und

ca. 20 Ukrainerinnen an den Erzaufbereitungsbändern beschäftigt gewesen seien. Auch habe

man darüberhinaus einige Polen zu Arbeiten im Betrieb

eingesetzt. Die Frauen hätten in den am Alzerberg/Pirzenthalerweg und auf der Grube Friedrich aufgestellten

Baracken Unterkunft gefunden. Der Steiger Heinrich Enders aus Sörth erinnert sich an etwa zwanzig Ausländer aus mehreren

Nationen, die auf der Grube Wingertshardt bei Niederhövels gearbeitet hätten. Diejenigen, die etwas

Deutsch gesprochen haben, mußten die anderen Ausländer bei der

Arbeit anleiten. Auch auf den Gruben Katzwinkel und Eupel

wären Ausländer eingesetzt gewesen. Die Unterkünfte für sie befanden sich jeweils

auf dem Betriebsgelände. Der

Bergmann Wilhelm Schmidt aus Eichelhardt bestätigt

diese Angaben und berichtet darüber hinaus

über die dort verabreichte schlechte Verpflegung für die Ausländer. Die Bergleute hätten den Ärmsten von zu Hause öfter

Butterbrote und Obst mitgebracht und heimlich zugesteckt. Paul Pitzenthal aus Eichelhardt weiß von zwei Barackenunterkünften für Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter auf dem Gelände der

Grube Friedrich zu berichten. Mehr als einhundert

Leute hätten hier leben müssen; es seien Russen und Ukrainer gewesen, alles

junge Kerls, die in Arbeitstrupps von der Grube Friedrich bis zur Grube Eupel, zur Grube Wingerts-hardt und zur „Alten Hütte“ nach Wissen hätten zu Fuß laufen müssen. Pirzenthal berichtet, daß die

Baracken mit Stacheldraht umspannt und von deutschem Militär zusätzlich bewacht

und abgesichert waren.

Von einigen Bergleuten ist berichtet worden, daß vor allem Unter-Tage zwischen den Ausländern und den

Deutschen solidarisches Verhalten geherrscht habe, allerdings sei das von Grube

zu

Grube noch unterschiedlich gewesen. So hätten es immer wieder vereinzelte

hitzige Nazis gegeben die vor allen russische Kriegsgefangene schikaniert hätten. An

einer Grube des Siegerlandes sei bekannt geworden, daß

ein solcher Nazi bei Arbeiten im Gedinge einen Kriegsgefangenen

totgeschlagen habe.

Foto: A. Dietershagen, Katzwinkel

Heimische Bergleute und Ukrainer (mit kurzgeschorenem Haar) auf der „Grube Vereinigung“ in Katzwinkel

Alwin Dietershagen aus

Katzwinkel war während des Krieges Obersteiger auf der Grube „Vereinigung“ in Katzwinkel.

Er schätzt, daß ca. dreihundert Ausländer auf den

Gruben Friedrich, Eupel und Katzwinkel zu Zwangsarbeiten

eingesetzt gewesen seien. Vor allem hätten sich die Ukrainer als gute

Bergbauarbeiter bewährt; sie waren schon zum Teil in ihrer Heimat für diesen Beruf ausgesucht

worden. Ukrainerinnen hätten nur über Tage gearbeitet. Sie hätten ihre

Barackenlager zwischen Kirchen und Wehbach stehen gehabt und seien

auch bei der Lokomotivfabrik Jung in Jungenthal und auf

dem Wehbacher Walzwerk eingesetzt gewesen. Allein auf der

Grube Vereinigung Katzwinkel und Eupel zusammen, so

meint Dietershagen, wären im Laufe der Zeit ca. 220 Ukrainer im Eisenerzabbau

eingesetzt worden. Am 2. November 1941, so

erinnert er sich, sei der erste Transport mit 65 Ukrainern aus dem

Sammellager in Soest auf dem Betzdorfer Bahnhof angekommen. (Sieben von ihnen

wären erst 15 oder 16 Jahre alt

gewesen) Rauchwaren habe man für diese Personen bei der Kreisverwaltung der NSDAP

in Betzdorf abholen müssen. Die Betzdorfer Schuster mußten

die Schuhe der Zwangsarbeiter

besohlen und flicken. 28 der Ukrainer hätten auf dem Grubengelände, die

restlichen unter Tage

arbeiten müssen. Zwei Baracken waren auf dem Betriebsgelände aufgestellt. mit

18 Personen mußten die Zwangsarbeiter in übereinanderstehenden

Betten sich ihren Schlafplatz teilen. Im März 1944 mußten die Ukrainer und

mit ihnen andere Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene auf dem durch Bombenabwurf

demolierten Betzdorfer Bahnhof schwere Aufräumungsarbeiten leisten. Andere Kameraden

von ihnen wurden zu diesem Zweck in Altenkirchen eingesetzt, um die von

Bombentrümmern versperrten Straßen aufzuräumen. Wieder andere von ihnen mußten beim Aufbau von Panzersperren in Flammersfeld eine

nutzlose schwere Arbeit

leisten.

Am 23. März 1945, weiß Alwin Diestershagen weiter zu berichten, mußte

er mit 60 Ausländern zu einem Räumungseinsatz nach einem verheerenden Angriff

durch Bomberverbände auf Wissen marschieren. Von November 1941 bis März 1945

seien sieben Ukrainer an Lungenkrankheiten verstorben. Die Krankheit sei auf die

nasse, ungesunde Arbeit und sicher auch durch ungenügende Hygiene zurückzuführen

gewesen. Auch auf der Grube „Vereinigung“ durften Bergleute Ausländer

zu wichtigen Erntearbeiten nach Feierabend mit nach Hause nehmen. Besonders sei auch

noch hervorgehoben, daß die Ukrainer für die Bauern

in den Dörfern hin und

wieder deren Schuhe repariert und dafür zusätzliches Essen erhalten hätten.

Kurz vor der Zerschlagung des Dritten Reiches im

Frühjahr 1945 mußten sich in der ganzen Gegend des Siegerlandes

Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene sammeln. Sie bekamen für zwei Tage eine

dürftige Marschverpflegung ausgeteilt und mußten in

Abordnungen von den einzelnen Betrieben aus zu größeren Sammelplätzen marschieren.

Unter ihnen befanden sich auch die Ukrainer von der Grube „Vereinigung“.

Auch aus Betzdorf, Wehbach und Wissen kamen große Gruppen. Eine lange Schlange

zog so zu Fuß unter scharfer Bewachung als Marschkolonne zwischen den

zurückflutenden deutschen Militär zu einem vorläufigen Sammellager nach Hachenburg.

Kurz nach der Ankunft in diesem Lager wurde dasselbe von Fliegerbomben getroffen und

zerstört. Allein von der Grube „Vereinigung“ in Katzwinkel befanden sich vier Urkrainer unter den Toten. Sechsundvierzig von ihnen hatten

das Durcheinander benutzt, sich davonzumachen, um wieder an ihre Arbeitsstelle

in Katzwinkel zu gelangen. Sie kamen auch dort an.

Quellen:

1. Fotos,

Dokumente u. Informationen von Dr. Heinrich Stein, Eichelhardt

2.

Bundesknappschaft, Verwaltungsstelle Siegen

3.

Barbara Rohstoffbetriebe GMBH, Wülfrath-Wilhelmshöhe, schriftl.

Informationen

4.

Informationen von Privatpersonen

5.

Informationen der AOK

Zurück / back