O. Zimmermann

Dauersberg

Porträt einer Gemeinde

(aus: Heimatjahrbuch 1986 für den Landkreis Altenkirchen - Hier

veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des

Kreisheimatvereins)

"Douerschbisch" - wie die Alteingesessenen

liebevoll ihren Heimatort nennen - gehört seit 1969 mit seinen

(heute) 240 Einwohnern zu dem in Luftlinie etwa drei Kilometer

entfernten Betzdorf und war davor bereits Teil der

Verbandsgemeinde. Es liegt von Feldern, Weiden und Wäldern

umgeben, durch einen Bergrücken von Heller- und Siegtal getrennt

in halber Berghöhe zum Eibbachtal hin. Dr A. Wolf schreibt in

seiner "Geschichte von Betzdorf" u. a. über

Dauersberg:

Dennoch ist seine Zugehörigkeit zu uns uralt, wird sie doch

schon 913 durch die Haigerurkunde bezeugt.

Genaugenommen wird in der angeführten Haiger- und der

Folgeurkunde von 1048 lediglich der Umfang einer Schenkung des

Saliers König Konrad an die Kirche ausgewiesen, wobei die Dauersberger

Gemarkungsgrenze an "... der Elbena bis nach Wizzenstein und

von Wizzenstein bis nach Angeshart" allerdings auch heute

noch der Pfarrsprengelgrenze von Haiger aus jener Zeit

entspricht. Doch - nehmen wir es einmal nicht so genau, im

Gegenteil, gehen wir noch einmal über tausend Jahre weiter

zurück und versuchen uns ein Bild zu machen, wie es damals hier

war oder gewesen sein könnte.

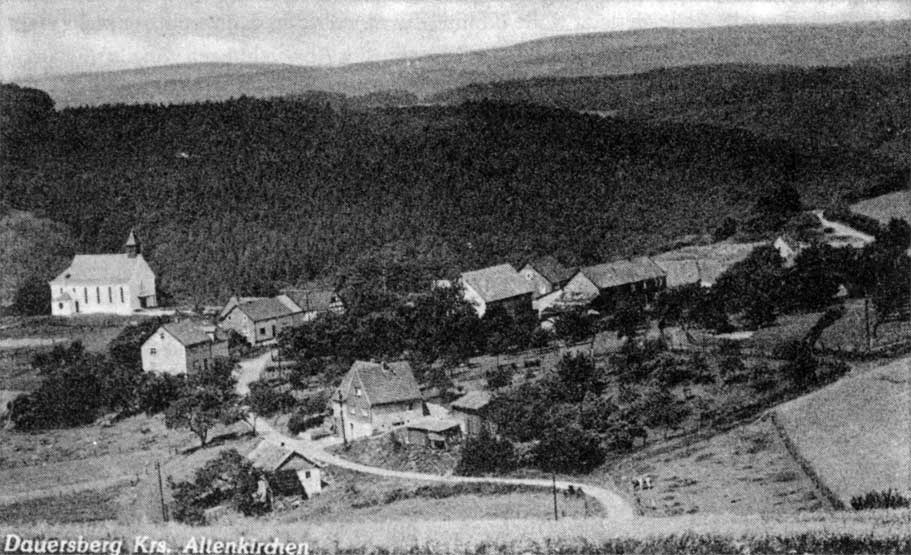

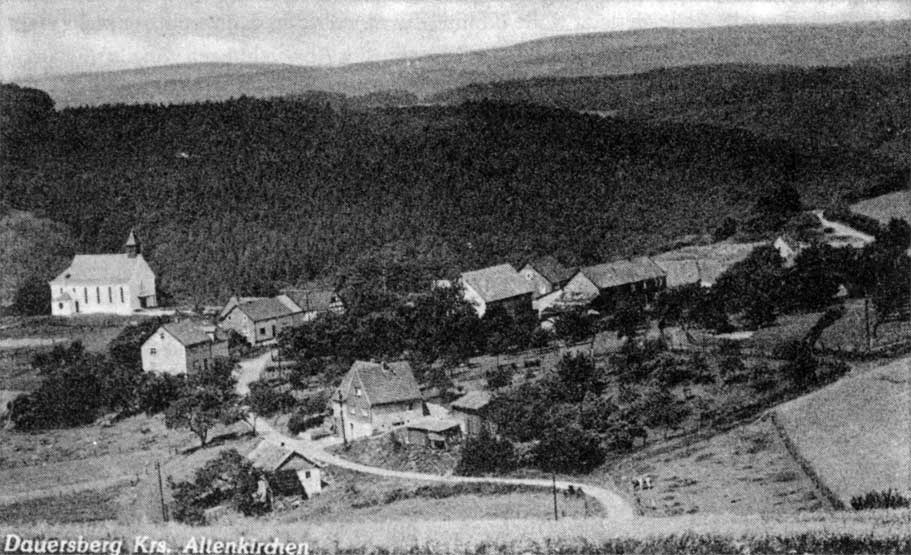

Dauersberg mit der Marienkapelle um 1953

Damals beherrschte ein sehr

rauhes Klima das von fast undurchdringlichen Wäldern bedeckte

Land; in den Talniederungen hatten Flüsse und Bäche riesige

Sumpfgebiete gebildet, und ein mit zahllosen Steinen

durchsetzter, kalter Lehmboden ermöglichte selbst bei härtester

Arbeit nur geringe Erträge. Wahrlich kein einladendes

Siedlungsgebiet.

Doch den Kelten, welche in kleinen Gruppen den

Erzreichtum der Gegend auszunutzen verstanden, genügte, was sie

vorfanden, und so kam es nach den gelegentlich durchziehenden Jägern

und Sammlern zu einer ersten, dünnen Besiedelung unserer

näheren Heimat.

Inzwischen waren aber die bis weit im Osten lebenden Germanen

nach Westen hin in Bewegung geraten, und etwa um 300 v. Chr.

wurden die Kelten von den Ubiern über den Rhein verdrängt,

soweit sie sich nicht mit den Eroberern vermischten. Doch bald

gerieten diese unter den Druck der ihnen folgenden Chatten, und

Cäsar siedelte etwa etwa 48 v. Chr. mit den Römern befreundeten

Ubier in den Köln-Aachener Raum um, nachdem er ihn vorher ganz rigoros

von den aufmüpfigen Eburonen entvölkert hatte.

Von den Römern wissen wir, daß sich nun folgendes Bild ergab:

Etwa vom Main bis zur Lahn siedelten die Chatten, anschließend

bis über die Sieg die Sigambrer und in Rheinnähe dieses Gebietes

bis über die Wupper die Tenkterer, denen die Usipier folgten.

Dabei sollte nicht übersehen werden, daß die Grenzen dieser

Gebiete fließend waren und nicht so scharf umrissen, wie wir die

heutigen Grenzen kennen. Zu bedenken ist auch, daß die

berichtenden Römer gerade in unserem Gebiet ihren Machtbereich

nur geringfügig auf das rechte Rheinufer ausgedehnt hatten und

in den unwegsamen Wäldern und Sümpfen von Westerwald und

Siegerland durchaus noch Volksgruppen leben konnten, von denen

die Römer nie erfuhren oder die für sie zu unbedeutend waren,

um darüber zu berichten. Für ihr Vorhandensein sprechen jedoch

Funde, welche weder den Kelten noch den Germanen zugesprochen

werden können.

Mit dem schwindenden Einfluß der Römer im vierten und

fünften Jahrhundert und der unter den Merowingern mehr und mehr

erstarkenden Herrschaft der Franken, die ihrem Reich eine immer

größere Ausdehnung erkämpften, ergaben sich wesentlich bessere

Lebensbedingungen. Die Folge war, daß die Bevölkerungszahlen

auf das Doppelte, teilweise sogar Dreifache anstiegen und damit

in den Jahren von etwa 500 bis 700 eine Siedlungswelle

auslösten. Hatten sich bis dahin die jeweiligen Eroberer damit

begnügen können, die Nutzflächen der Vertriebenen zu

übernehmen, so mußten nun neue Siedlungsräume erschlossen

werden. Da aber das gute Land besetzt war, mußten Neugründungen

jetzt auch in den abgelegenen oder weniger fruchtbaren Gebieten

vorgenommen werden, deren Besiedelung bisher zu mühselig

erschien. Zu diesen un- oder nur schwach besiedelten Gebieten

gehörten mit ziemlicher Sicherheit große Gebiete von Siegerland

und Westerwald.

In dieser Zeit von 500 bis 700 haben m. E. freie Männer den

Ort Dauersberg gegründet, obwohl die namengebende Kultstätte

noch älter sein dürfte. Die unmittelbare Nähe des "Weiselsteins"

- der auf Grund seiner Gesteinsart wohl kaum mit weißer Stein,

sondern doch wohl eher als "Weiser Stein" zu

akzeptieren ist -, an dem eine altgermanische Gerichtstätte

vermutet wird, könnte das Bild Dauersbergs als einer dem Donar

geweihte Kultstätte durchaus abrunden. Donar oder Thor war neben

seinem Vater Odin der mächtigste der germanische Götter. Er war

Herr über Blitz, Donner und Wind und bewirkte mit seinem Hammer

Mjölnir die Fruchtbarkeit. Da ist es kein Wunder, wenn sich

die noch sehr naturabhängigen Altvorderen in den Schutz eines so

mächtigen Herrn begaben, zumal die zum Eibbach hin steil

abfallende Bergnase einen in der Umgebung außergewöhnlich

beeindruckenden, markanten Punkt abgibt.

Für die Gründungszeit spricht auch ein m. E. bisher viel zu

wenig beachteter Umstand, nämlich daß das im 8. Jahrhundert

bereits schon recht erstarkte Christentum Neugründungen heidnischer

Kultstätten wohl kaum mehr geduldet oder zugelassen hätte.

Vergessen wir nicht, daß die erste Berührung mit dem Evangelium

in unserer weiteren Umgebung bereits in der ersten Hälfte des 4.

Jahrhunderts erfolgt sein kann, als aus Trier der Presbyter

Lubentius nach Dietkirchen (bei Limburg) an die Lahn kam, dort

das Evangelium predigte und ein Bethaus errichtete. Ausgerechnet

nahe dem germanischen heiligen Hain Reckenforst! Deshalb halte

ich es -obwohl es interessant ist - nicht für so wichtig, ob

Bonifatius einige hundert Jahre später an der Nister oder der

Lahn missioniert hat, denn bei der dünnen Besiedelung dürften

sich besondere Ereignisse schon aus Selbsterhaltungstrieb sehr

schnell herumgesprochen haben.

Völlig klar ist unser Dauersberg jedoch zu erkennen, als am 25.

März 1291 der Ritter Roricus de Gevertzhahn und seine Frau der

Abtei Marienstatt urkundlich eine Rente von ihren Gütern zu Tursberg

stiften (Staats. Arch. Idstein, Abtei Marienst. Nr. 130).

Dauersberg erscheint dann im Lauf der Jahrhunderte immer wieder

einmal in den Urkunden, sei es durch Urteile oder

Übertragungen von Rechten oder Grundbesitz, sei es wegen der

Dauersberger Mühle. Diese Mühle wird zwar ausdrücklich erst

1704 erwähnt, ist aber mit Sicherheit auch einige hundert Jahre

älter. Sie war außer für die Dauersberger noch für Eiben,

Gebhardshain, Fensdorf und Steineroth zuständig und hatte zu

jener Zeit 72 Mahlgäste. Mühlengerechtsame konnten jedoch nur

durch den Landesherren verliehen werden, deshalb war auch diese

Mühle herrschaftlich. Der Müller erhielt für das Mahlen einen

Teil des Getreides, die sogenannte Molterfrucht. Mit steigendem

Geldumlauf wurden die Naturalabgaben jedoch immer mehr durch

Bezahlung ersetzt, zumal der Landesherr die Pacht mehr und mehr

in bar forderte.

Die Dauersberger scheinen sich aber in all den Jahrhunderten ihre

ursprüngliche Freiheit erhalten zu haben, denn in keiner der

zahlreichen Urkunden ist vom Gegenteil die Rede. Altes, grundherrschaftliches

Eigentum hat es in Dauersberg nie gegeben, die Güter des

Gebhardshainer Ritters Roricus in Dauersberg um 1291 sind nur

eine Episode gewesen.

Die Namen einer ganzen Reihe von früheren Dauersbergern haben

sich bis heute im Ort erhalten, wenn auch der um 1550

auftauchende Name "Stinnert zu Taursperg mit Frau Byla"

mit dem seit einigen Generationen die Mühle betreibenden Stinner

nicht verwandt sein soll. 1624 gibt die Einwohnerliste 12 Namen

an, wobei es sich wohl um die Familienvorstände oder Rauchbesitzer

handeln dürfte. Nimmt man bei dem damaligen Kinderreichtum nur

fünf Personen pro Namen an, so hatte Dauersberg zu dieser Zeit

mindestens 60 Einwohner. Bei den 1693 erscheinenden 13 Namen sind

bereits die heutigen Pfeiffer und Itenbach (Eutebach)

vertreten. 1724 sind es bereits 19 Namen, und zu Pfeiffer und

Eutebach kommen Bierbaum und Muhl. 1743 ist die Bevölkerung auf

22 Haushalte angewachsen, damit war der Höhepunkt der Ernährungsmöglichkeiten

erreicht. In den Jahren bis etwa 1820 hatte sich die

Einwohnerzahl auf etwa 110 eingependelt. Das änderte sich

jedoch, als durch Bergbau und Hütten, Steinbrüche und später

die Eisenbahn bessere Verdienstmöglichkeiten entstanden. Waren

es 1840 noch 165, so wohnten 1895 bereits 220 Menschen in dem

kleinen Dorf. Doch auch hier spielten sich die Einwohnerzahlen in

den Jahren von 1919 bis 1961 auf etwa 180 ein. Hatte man bis in

die fünfziger Jahre von etwas Landwirtschaft, Waldwirtschaft

(Hauberg) und dem außerhalb ausgeübten Beruf gelebt - fast jede

Familie besaß Vieh, Land, Wald oder Hauberg -, so besserten sich

die Verdienstmöglichkeiten so, daß man anfing, den mühevollen

landwirtschaftlichen Nebenerwerb mehr und mehr zu verkleinern und

endlich vielfach ganz aufzugeben. Die Industrie hatte in

Betzdorf, Kirchen, Wissen und der Umgebung Betriebe errichtet,

die Eisenbahn brauchte Kräfte, und die verbesserten

Verkehrsverbindungen ermöglichten es, Arbeitsplätze auch in

entfernteren Werken anzunehmen. So blieben im Ort nur zwei Vollerwerbs-Landwirte

und vier Nebenerwerbsstellen erhalten.

Dennoch wird Dauersberg nach wie vor von der Land- und

Forstwirtschaft geprägt, wodurch sich der Ort sehr viel von

seiner Ursprünglichkeit bewahrt hat. Die Südwest-Hanglage, die kleine

Kirche auf der Bergnase, von Wäldern umrahmt, mit dem Blick in

das Elbbachtal und auf das hochgelegene, etwa drei Kilometer

entfernte Gebhardshain, geben dem kleinen Dorf auch heute noch

etwas Idyllisches. Leider ist an altem Fachwerk nicht mehr viel

erhalten, aber der gepflegte Ort brachte es bei den

Dorfverschönerungs-Wettbewerben 1982 und 1984 immerhin auf

zweimal Gold im Kreis Altenkirchen, einmal Gold im

Regierungsbezirk Koblenz und zweimal Silber im Land

Rheinland-Pfalz!

Um 1745 bildete sich eine katholische Schulgemeinschaft zwischen

Steineroth und Dauersberg, die erst 1810 endete, als die

Dauersberger ein eigenes kleines Schulhaus mit ausgebauter

Hirtenwohnung errichteten. Dieses Haus - es steht noch in

umgebauter Form und gehört seit langem der Familie Arndt, die

nach dem Erwerb noch eine ganze Zeit "aal Schull's"

genannt wurde -diente bis 1881 als Schule mit Hirtenwohnung. Dann

wurde eine größere Schule mit Lehrerwohnung gebaut und ein

Schulgarten angelegt. 1969 wurde die Schule an Privat verkauft,

und die Kinder besuchen im Zuge der Eingemeindung nach Betzdorf

die dortigen Schulen.

Alte Schule um 1912

Im Jahre 1851 stiftete der

Bezirksschornsteinfegermeister Runkel aus Gebhardshain den

Dauersbergerneine Glocke. Leider war bisher nicht zu erfahren,

warum, ebenso wäre es interessant zu wissen, wo diese Glocke

geblieben ist, denn bereits 1854 kauft die Gemeinde für 54

Thaler und 15 Silbergroschen eine neue Glocke. Diese wurde im

letzten Krieg eingeschmolzen, und die Gemeinde entschloß sich

1949, für eine neue Glocke zu sammeln. Das Ergebnis dieser

Sammlung war so gut, daß man in einer Glockengießerei in Brilon

eine Glocke mit der Umschrift "Maria heiß' ich - die toten

Helden bewein' ich" bestellen konnte. Da in Dauersberg weder

Kapelle noch Kirche vorhanden war, wurde die Glocke nach einer

feierlichen Glockenweihe auf dem Schulhof in ein Gerüst

gehängt. Bei dem Weihefest waren, durch Spenden und Anschlagen

der Glocke mit der Hand von Einheimischen und Gästen rd. 500,-

DM zusammen gekommen, und es wurde überlegt, ob man diese Summe

als Grundstock nehmen sollte, den Dauersbergern eine Kirche und

der Glocke ihren endgültigen Platz zu bauen.

Schon im September 1949 fand die Gründungsversammlung des

Kirchbauvereins, am 16.7.1950 die Grundungsteinlegung statt, und

bereits am 9. September 1951 wurde die Kirche eingeweiht. Und so

kam Dauersberg durch Zielstrebigkeit, Opferbereitschaft und

Fleiß in atemberaubendem Tempo zu einer Kirche. Als Nebeneffekt

wurde dadurch auch der 1887 gegründete und seit dem 2. Weltkrieg

ruhende Männergesangverein wiederbelebt und konnte 1957 ganz

groß sein 70jähriges Bestehen feiern.

Etwa 1925 schaffte der damalige Müller Richard Stinner einen

Generator an, mit dem er -leider mit ständig wechselnder Stärke

- die Dauersberger mit Strom versorgte, bis der Energiebedarf im

Ort so groß wurde, daß das E-Werk die Versorgung übernahm.

1929 erfolgte die Verlegung der Wasserleitungen, die

Wasserschlepperei hörte auf. Obwohl fast alle Häuser im oder am

Hause Brunnen oder Quellen hatten, war es doch so bequemer. In

einer Nebenerwerbslandwirtschaft wird noch heute aus einer

solchen Hausquelle das Vieh mit Wasser versorgt.

Männergesangverein "Concordia" Dauersberg 1957

Der Krieg war mit dem

kleinen Dorf bis dahin noch recht gnädig umgegangen, doch ganz

zum Schluß schlug am 8. März 1945 eine Bombe voll in ein Haus

ein und tötete drei Frauen. Die außergewöhnliche Tragik liegt

bei diesem Geschehen darin, daß eine dieser Frauen aus Betzdorf,

die andere aus Köln vor den Bomben in das ruhige Dauersberg

geflohen waren. Alle anderen Bomben dieser Angrifsswelle fielen

ins freie Feld.

Bisher hatte sich Dauersberg seine Abgeschiedenheit erhalten

können. Es gab keine Industrie, ja selbst für einen

Handwerksbetrieb war das kleine Dorf nicht attraktiv genug. Ein

Kolonialwarenladen und mit wechselnden Standorten ein

Flaschenbierverkauf oder eine improvisierte Wirtschaft waren

alles, was der Ort an Attraktionen zu bieten hatte. Aber dann kam

der Fortschritt doch, und zwar in Form des Straßenbaus. Die

von der Landstraße Betzdorf-Steineroth nach Dauersberg

abzweigende Kreisstraße endete nämlich hier und wurde nun nach

Eiben weitergeführt, und das bedeutete, daß man nicht mehr auf

Feld- und Wiesenwegen zur Mühle oder nach Weiselstein zu holpern

brauchte. Sicher, der Fernverkehr führte nach wie vor weit entfernt

am Dorf vorbei, aber Dauersberg war mit einem Male viel leichter

zu erreichen. Und dann war plötzlich ein gemütlicher Dorfkrug

da und ein gut bürgerliches Hotel im Ort, eine zögernde

Bautätigkeit begann, und 1969 kam es zur Eingemeindung nach

Betzdorf, mit der beide Teile sehr zufrieden sind - und es wohl

auch sein können. Besonders erfreulich war in diesem Zusammenhang,

daß bei der Straßenbenennung die alten Flurnamen wieder zu

Ehren gekommen sind und die Stadt- und Ortsväter sparsam mit den

Baugebieten umgehen. Eine gute Lösung war es auch, die

Verkaufssumme der Schule für einen Kinderspielplatz mitten im

Ort zu verwenden.

Vieles an altem Brauchtum hat sich hier erhalten; so ziehen in

der Karnevalszeit die bis zur Unkenntlichkeit vermummten Jecken

von Haus zu Haus und fordern stumm (um sich nicht zu verraten)

ihren Schnaps, die Sternsinger bitten um eine Gabe, und im Mai

tragen die vier kräftigsten Kinder das schwere Maimiesbündel

aus Birkengrün durch das Dorf und singen an jedem Haus: "Maimies

will wat haan, will wat in ihr Säckelchen haan" und "Der

Mai ist gekommen". Noch vor etwa zehn Jahren wurde ein Junge

in ein leichtes Birkengrünbündel gebunden, lief in der

Sängergruppe mit und rief ein lautes "Kuckuck-Kuckuck"

zwischen die Liedertexte.

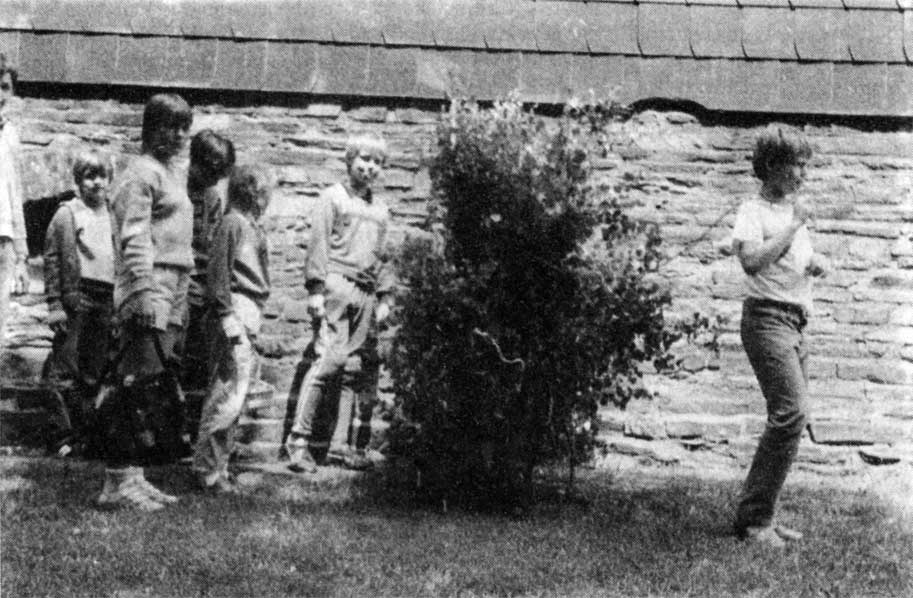

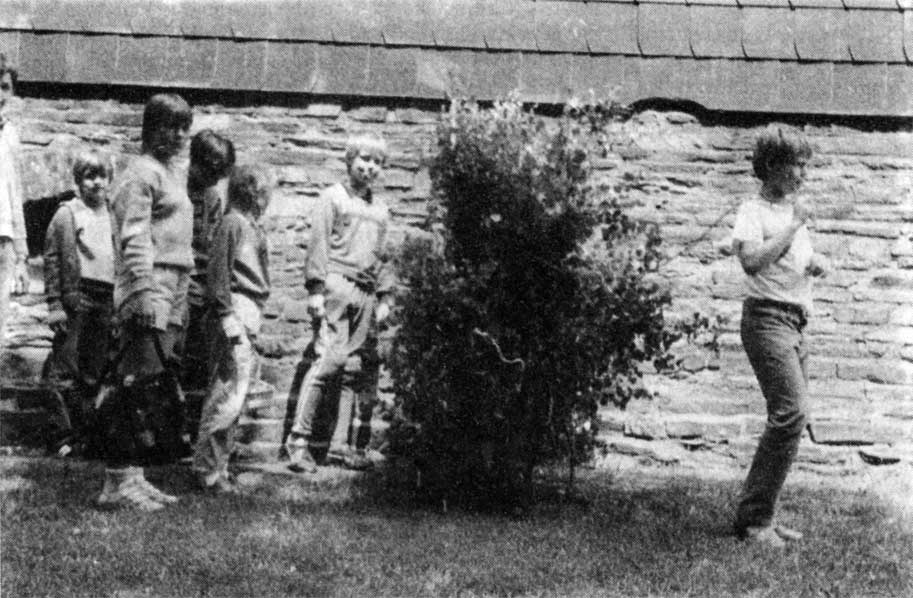

Jugend mit dem Maimies

Als es immer schwieriger

wurde, einen "Kuckuck" zu finden, ließ man den Jungen

weg und vergrößerte dafür das Maimiesbündel.

Der Maibaum - der übrigens bei uns seit eh und je eine Birke ist

- mit seiner nächtlichen Bewachung hat in letzter Zeit eine neue

Variante erfahren, und das kam so: Seit über zehn Jahren besteht

zwischen der hiesigen Jugend und den jungen Leuten von Fresen in

der Steiermark eine inoffizielle, herzliche Partnerschaft. Von

dort wurde der Brauch des "Maibaumziehens" importiert.

Zur Kirmeszeit kann jeder die Länge des Maibaumes schätzen, der

dann umgelegt wird, wer am genauesten geschätzt hat, erhält

einen Preis. Dann werden eine Reihe von Mannschaften aus Männern

oder Frauen gebildet, welche um die Wette den Maibaum über eine

festgelegte Strecke ziehen müssen. Außer viel Gelächter gibt's

auch hier Preise zu gewinnen.

Feuerwehr mit Storch

Die Klepperjugend vor Ostern

und das Martinsfeuer mit dem berittenen St. Martin gehören genau

so dazu wie das herzhafte Rappeln zum Polterabend. In den letzten

Jahren hat sich noch der Storch auf dem Dach dazu gesellt, der

wie von Geisterhand in der Nacht, bevor die junge Mutter mit

ihrem Kinde aus der Klinik heimkehrt, auf dem Haus angebracht

ist.

1976 wurde der ehemalige Schulhof noch einmal für das 25

jährige Bestehen der Marienkapelle Dauersberg zur Kirchweih

geöffnet, doch bereits die 30-Jahrfeier konnte 1981 auf einem inzwischen

geschaffenen Festplatz an der Brunnenanlage "Oreborn"

feierlich begangen werden. Da diese Kirchweihfeste für jung und

alt jedesmal viel Freude brachten, werden alljährlich Anfang

Juli einige Tage für die "Kirmes" vorgesehen.

Inzwischen ist der Festplatz mit Hütte, Grillstelle und

Toilettenanlage weiter komplettiert worden und bildet mit dem

Oreborn ein rechtes Schmuckstück unseres Dorfes.

Wir sind am Ende unseres kleinen, rund 2000 Jahre

durchstreifenden Spaziergangs, und was bleibt noch zu wünschen

für unser Dauersberg, für uns alle? Möge es sich in Frieden

gemächlich weiterentwickeln, uns ein schönes Heimatdorf bleiben

und allem Getier, was da läuft und fliegt, schwimmt und kriecht,

seinen Lebensraum behalten lassen, damit unsere Nachkommen ihren Kindern

auch noch den Falken am Himmel, das Reh vor der Eichhardt und die

Forelle im Eibbach zeigen können!

Quellennachweis:

Dr. A. Wolf: Geschichte von

Betzdorf, E. Heyn: Der Westerwald und seine Bewohner, Pfarrer M.

Kröll: Die Pfarrei Gebhardshain, Kreisarchiv Altenkirchen, J. H.

Lamprecht: Die Ämter Freusburg und Friedewald.

Zurück / back