Dermbach

von Gerhard Latsch

Einführung

Herdorfer Heimatbuch, von Josef Hoffmann, 1950

Hans Eich, Schullehrer in Dermbach:

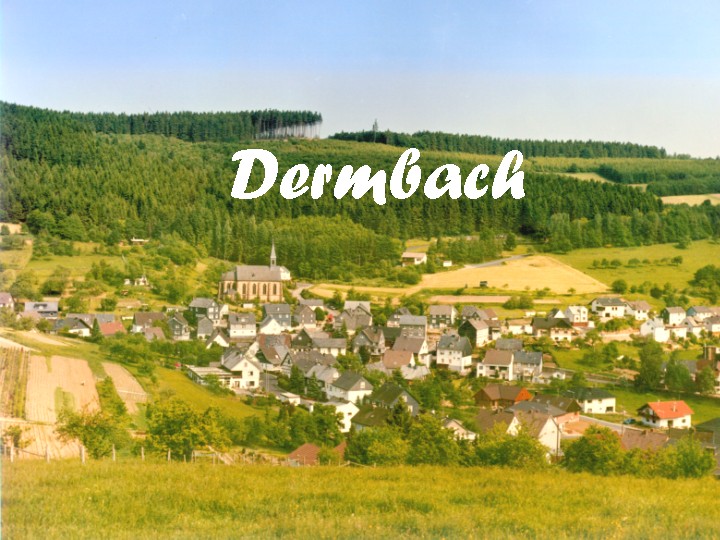

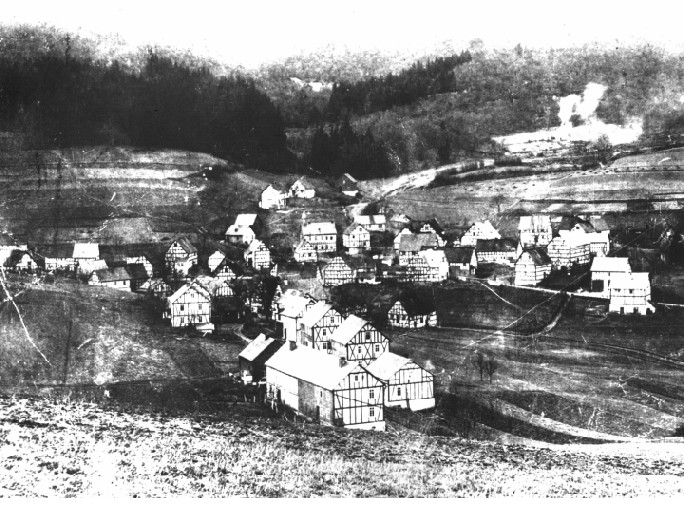

„Bist du, geneigter Leser, ein Freund der Natur und Stille, dann wanderst du gerne mit mir etwas abseits von den großen Straßen des Lebens, des Verkehrs, des Hastens und Jagens und folgst mir in den Ort, der still und versteckt dort hinter den Bergen in dem lieblichen Talgrund liegt, eingerahmt von schönen Wäldern. Ich führe dich nach Dermbach und wir wandern die Straße, die sanft ansteigend etwas oberhalb Herdorf bei Struthütten von der Landstraße abzweigt, jener großen Verbindungsstraße, die das Land an der Sieg durch das Hellertal führend mit dem reichen Hessenland verbindet. Schon bald liegen Eisenbahn, Autostraße, Industrie, Fabriken und alles das, was das wirtschaftliche und industrielle Leben in unserem Zeitalter hervorgebracht hat, hinter uns, und ein stilles Wiesental, durch das ein munteres Bächlein plätschert, hat uns aufgenommen. ... Schon der erste Eindruck lässt erkennen, dass der Wald dem Dörfchen sein Gepräge gegeben hat. Sind doch die meisten Häuser schmucke Fachwerkbauten, und unsere Dorfbewohner legen auf das saubere Aussehen ihres Heimes allergrößten Wert. ... Es scheint mir in der Psyche des Bergmannes, der den Tag über drunten im tiefen Schoß der Erde den wertvollen Eisenstein sucht, zu liegen, dass er, der nur Finsternis um sich hat, die lichten Farben liebt, um zwischen Arbeitsstätte und Heim den seelischen Ausgleich zu finden.“

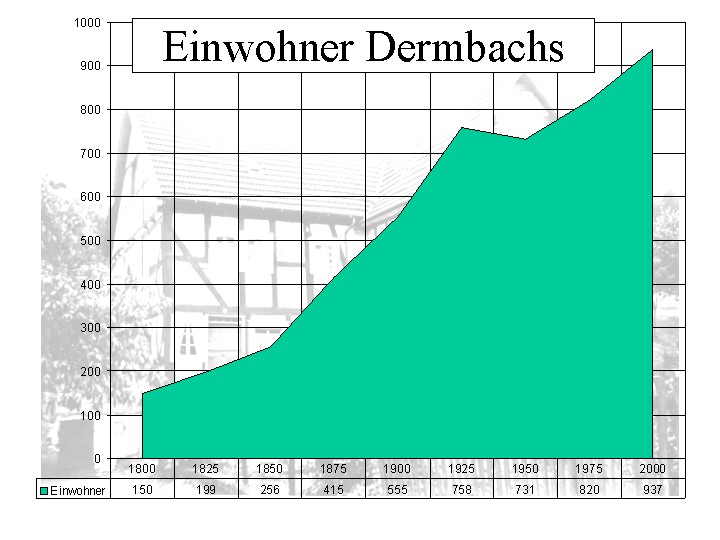

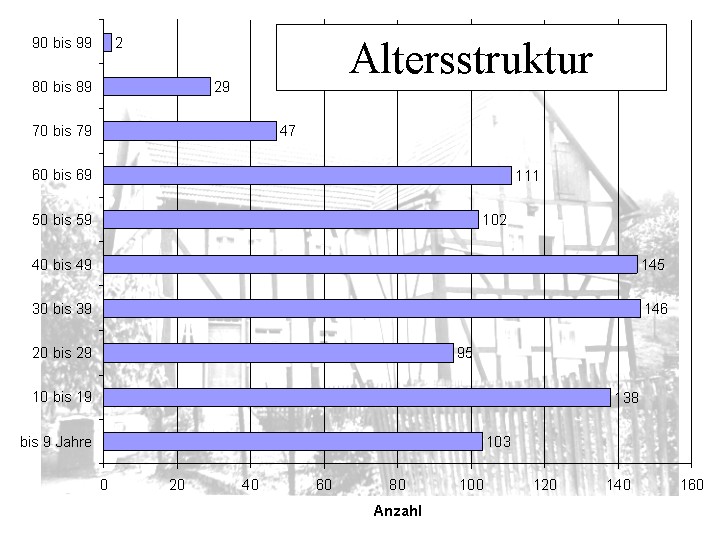

Dermbach hat heute ca. 920 Einwohner. Davon sind 48,5 % männlich und 51,5 % weiblich. Die Katholiken machen 70 %, die Protestanten 20 % der Bevölkerung aus.

Aufgrund des prosperierenden Gruben- und Hüttenwesens nahm die Bevölkerung im 19. Jahrhundert rasant zu.

Dermbach ist heute ein Ortsteil der Stadt Herdorf. Wie es dazu kam, werde ich im Teil 5, Kommune und Schule erläutern. Die Berge im Norden, Süden und Westen bilden die natürliche Grenze für die Siedlungsfläche. Die Häuser befinden sich in Höhenlagen zwischen 280 m und 340 m über dem Meeresspiegel. Die Kreisstraße 101 durchschneidet den Ort von Westen nach Osten. Von Herdorf kommend verläuft sie teilweise mit starken Steigungen talaufwärts nach Kirchen. Die Gemarkung Dermbach umfasst 441 ha. Im Osten grenzt Dermbach an Neunkirchen-Struthütten und damit an Nordrhein-Westfalen, im Norden an Brachbacher Gemarkung, im Westen an Offhausen und im Süden an die Gemarkung der Stadt Herdorf.

Geschichte

Die frühe Besiedlung unseres Tales erfolgte durch die Kelten. Erstmals urkundlich erwähnt wird Dermbach wohl im Jahre 1350. Hier wird die Existenz eines Ritters Johann von Doerenbach, der wahrscheinlich in Dermbach Eigentum besaß und hier Eisenerz verarbeitete, dokumentiert.

Verschiedene Heimatforscher sehen dies als Ersterwähnung Dermbachs an, aber Dr. H. Gensicke schreibt hierzu:

„Die Adelsfamilie von Seelbach-Durrenbach, auch Dorrenbach, Derenbach, Dernbach, Dermbach hat diesen Beinamen nicht von Dermbach bei Kirchen.

Die Familie nannte sich von einem Hof in Dernbach, Gemeinde Friesenhagen, das 1551 und 1558 noch Dorenbach und um 1600 noch Dörnbach heißt.“

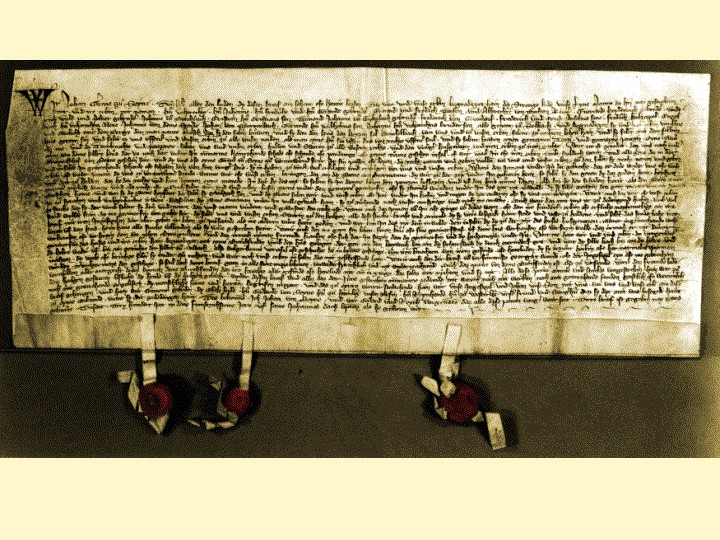

Gensicke datiert die Ersterwähnung unseres Ortes auf 1368. In einer Urkunde im Neuwieder Archiv wird ein Dietrich Rost von Derenbach erwähnt. „Dietrichs Herkunft aus einer Adelsfamilie der Herrschaft Freusburg spricht dafür, dass er sich nach einem Hof in Dermbach nannte, den später 1554 die von Langenbach, genannt Sassenroth und nachher andere Familien von den Grafen von Sayn als Lehen hatten.“

Jahrhunderte lang gab es keine Änderungen in der hiesigen Wirtschaftsstruktur. Die Eisenerzgewinnung und Verhüttung stellte zusammen mit der Haubergswirtschaft die einzigen Erwerbsgrundlagen dar. Ackerbau und Viehwirtschaft wurden nebenbei betrieben, während es Handwerksbetriebe nur vereinzelt gab. Um 1600 existierten in Dermbach elf „Räuche“, also steuerpflichtige Häuser.

Der 30jährige Krieg (1614-1648) bedeutete einen Einschnitt in der Geschichte Dermbachs, in dem fast alle bestehenden Wohnhäuser zerstört wurden. Hier wäre es interessant, dendrochronologische Untersuchungen der vermutlich ältesten Häuser durchzuführen. Durch Mikrobohrungen wird dabei versucht, die Jahresringe der verarbeiteten Balken zu datieren.

In den darauffolgenden Jahrzehnten nahm die Einwohnerzahl nur langsam wieder zu. 1840 zählte man 20 Häuser mit 151 Einwohnern. Die Ursache für das verhaltenen Wachstum lag in der begrenzten landwirtschaftlich nutzbaren Fläche, die nur die Versorgung einer begrenzten Anzahl von Menschen sicherstellen konnte.

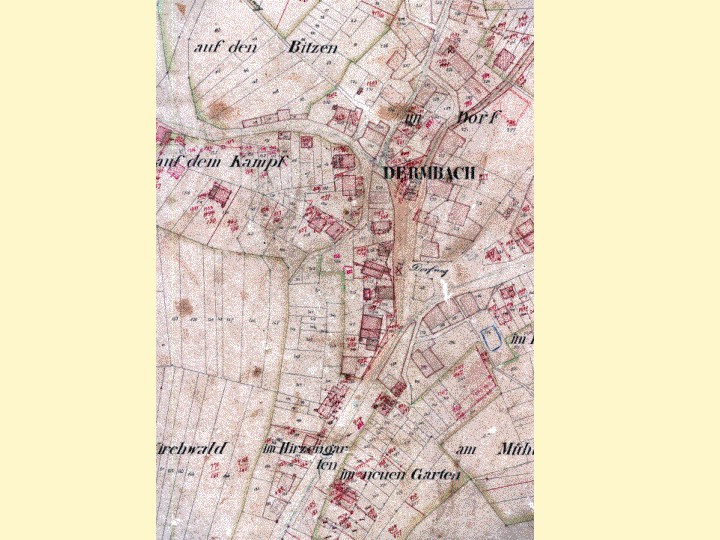

Im Jahre 1815 wurde Dermbach dem Amt Kirchen zugeteilt. Im Jahre 1831 wurde vom Geometer Sigl eine Vermessung Dermbachs vorgenommen. Die Urkatasterkarte im Maßstab 1:1250 hieß „Gemeinde Dermbach Flur IV Dorf“ und gibt Auskunft über die Gebäude und Parzellierung Dermbachs im Jahre 1831.

Man erkennt die dichtere Bebauung entlang dem oberen Teil der heutigen Rolandstraße und Lambertstraße. Nachgetragen wurden die Erweiterungen im Bereich der heutigen Gartenstraße und Kirchstraße. Die Bereiche Junkerngarten, Lennseifen und Dorfwiese waren unbebaut. Eine Kirche und einen Friedhof gab es noch nicht.

Namensgebung

Woher rührt der Name „Dermbach“?

Verschiedene Heimatforscher haben mindestens 3 Deutungen des Namens festgehalten:

1. „Dermbach“ könnte von Dornenhecke her stammen, eine aber eher selten geäußerte Deutung.

2. Von der Grube Concordia bis nach Struthütten zur Heller fließt der Bach gleichen Namens. Und dieser Bach bildet zwischen Dermbach und Herdorf einerseits und Struthütten und Neunkirchen anderseits die Grenze zwischen Rheinland und Westfalen. Diese geschichtlich alte Grenze trennte einst den Auelgau vom Haigergau. Der letzten Siedlung vor dieser Grenze gab man in der Römerzeit den Namen „terminus pagi“, d.h. „Grenze des Gaues“, und daraus wurde Termbach und Dermbach. Auf einem alten Kelch aus dem 16. Jahrhundert ist dieser Name auch eingraviert: „Gemeinde Ternpach“.

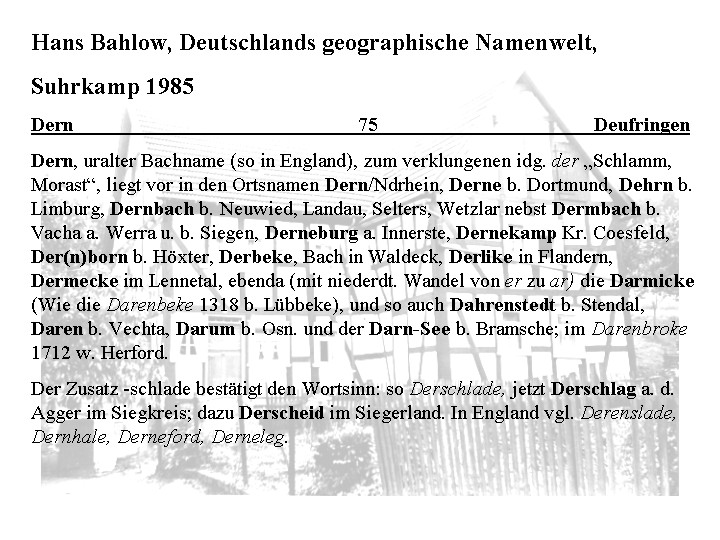

3. Im Mai 2000 produzierte SWR4 die Radiosendung „Morgenläuten“ aus Dermbach. In dieser Sendung wurde auch über den wieder gefundenen Kelch mit der Gravur berichtet und auf die Namensdeutung zu „Dermbach“ hingewiesen. Die Sendung hörte auch ein Oberstudienrat a.D., Herr Golinske, derzeit wohnhaft in Molzhain. Er schrieb mir zur Namensgebung: „ Silben wie der-, er-, dar-, ar- und viele andere lassen gerade im Westerwald (zur keltischen Zeit stark bewaldeten, daher sumpfigen, nassen Westerwald; dessen Name ebenfalls mit Wasser, Sumpf usw. zu tun hat) immer den Schluß zu, dass ein Gewässername für die Ortsbezeichnung zu stehen hat. Da aber alle Siedlungen hier in der Gegend viel älter sind (teilweise bis auf 3000 v. Chr.), als das sie lateinische – römische Namen tragen könnten – der Westerwald lag weiter hinterm Limes -, bleibt nur der Schluß nach H. Bahlow wissenschaftlich gesichert übrig.“

Herr Golinske führt weiter aus: „Die Siedlungsstellen im Siegerland (meist Höfe) sind viel zu alt, um mit lateinischen Begriffen erklärt werden zu können – daher indogermanisch-keltische Namensgebung – oft (99%) mit Gewässernamen erklärbar: Bach, Quelle, Sumpf, Schlamm, Schilf, Moor, Morast ... (nach Dr. Hans Bahlow, Forschung zur Hallstatt-, LaTène-Zeit, 1969). Keine römische Legion (Militär) hätte sich für Grenzortbezeichnungen interessiert, oft waren nicht einmal die befestigten Posten benannt (militärische Gründe!). Zumal der Westerwald hinter dem Limes lag und auch zur frühen römischen Zeit noch (200 v.Chr.) keltisch-germanisch besiedelt war. Die Kelten wanderten durchs Moselland (Namen hinterlassend) weiter nach Frankreich und breiteten sich auch nach England aus, was die Namensgebung von Orten und Siedlungen beweist. Immer aber waren es Gewässernamen, die relevant waren bei den Kelten.“

Bergbau

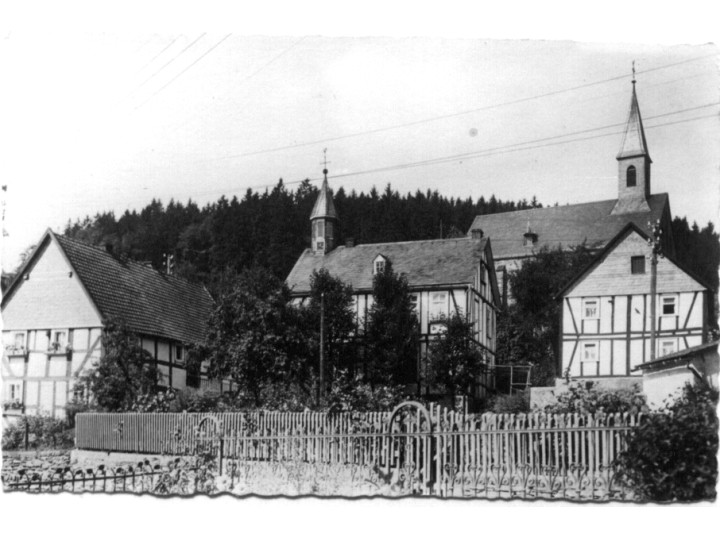

So wird Dermbach wohl auch 1950 noch ausgesehen haben, als Hans Eich, die anfangs zitierte Wegbeschreibung erstellte, viel Fachwerk.

Bergbautradition

Kompetente Leute habe viel über Bergbau und Hüttenwesen im hiesigen Raum berichtet. Vieles liegt im Dunkeln und man kann nur Vermutungen anstellen. Der Bergbau hat in unserer Gegend jedenfalls eine lange Tradition. Es steht fest, dass schon in der so genannten LaTene-Zeit, also 500 – 400 Jahre vor unserer Zeitrechnung, Bergbau und Hüttenwesen in unserem Raum verbreitet waren. Die Kelten, indogermanische Stämme, haben sich vermutlich von der „Kalten Eiche“ aus kommend und dem Höhenrücken bis zum Druidenstein folgend aufgrund der Erzvorkommen hier niedergelassen. Sie besaßen ein für die damalige Zeit erstaunliches Wissen um die Eisenerzgewinnung und Verhüttung. Der bekannte Siegerländer Heimatforscher Otto Krasa hat zahlreiche Verhüttungsplätze im Grenzraum Westerwald/Siegerland nachgewiesen, belegt durch Schlackenfunde, unter anderem auch in der so genannten „Wolfskehle“, einem Tälchen im Grenzgebiet zwischen Dermbach und Offhausen. Dieses Gebiet ist vom Landesamt für Denkmalpflege als vorgeschichtliche Siedlung unter Schutz gestellt. Gleich angrenzend in Sassenrother Gemarkung findet sich ein weiteres archäologisches Denkmal der Kategorie „vorgeschichtliche Siedlung / Eisenverhüttung“. Es kann heute nur vermutet werden, dass die Kelten infolge des Bevölkerungsdruckes, der aus dem Osten einsetzte, den hiesigen Raum verließen. Inwieweit die nachrückenden Völker die Kenntnisse über Erzabbau und Verhüttung von den Kelten übernehmen konnten, lässt sich nicht nachweisen.

Schriftliche Zeugnisse über den umgehenden Bergbau und die Weiterverarbeitung des gewonnenen Erzes gibt es erst etwa seit dem Mittelalter. Zahlreiche Pingen, sie sind heute noch bis zu 20 Meter tief, in der Gemarkung Dermbach und im angrenzenden Gebiet zeugen noch immer vom ursprünglichen Abbau von der Erdoberfläche aus. Als diese Abbauart wegen der erreichten großen Teufe mit entsprechender Gefahr für die Bergleute und phasenweise starken Wasserzuflüssen nicht mehr möglich war, musste man zum Stollenbau übergehen. Von der Talsohle aus aufgefahrene Stollen sorgten für die Wasserhaltung und die Erzförderung.

Die Aufzählung von Eisenhütten in der Region Herdorf von 1471 enthält auch eine Hütte in Dermbach. Diese Hütte, deren Lage unsicher ist, betrieb einen frühmittelalterlichen Brennofen, der später den hohen Ansprüchen nicht mehr genügte. Daraufhin schlossen sich Dermbacher und Struthüttener Gewerke zusammen und errichteten die moderne Hütte am Seelenberg, rechtsseitig der heutigen K101 bevor diese in Struthütten auf die Landesstraße 284 trifft. Die Hütte stand genau auf der Gemarkungsgrenze, so dass die Beschickung auf Dermbacher Seite und der Abstich auf Struthüttener Seite durchgeführt wurde.

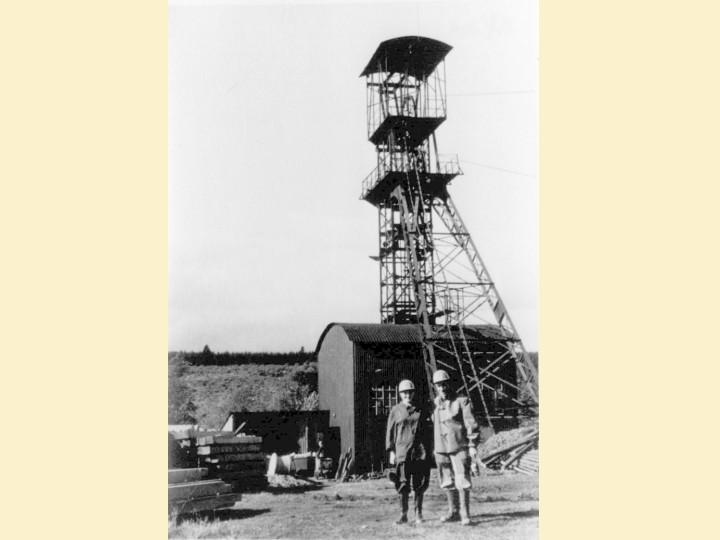

Als die mit den bisherigen Methoden erreichbaren Erzvorkommen erschöpft waren und seit leistungsfähige Pumpen und Dampfmaschinen zur Verfügung standen, konnte man zum Tiefbau übergehen. Diese Phase dauerte im Dermbacher Raum bis in die erste Hälfte des vorigen Jahrhunderts (bis ca. 1950), danach kam der Bergbau allmählich zum Erliegen, in erster Linie durch billige Erzimporte aus dem Ausland.

Für Dermbach wurden laut Auskunft des Kreisarchivs 71 Grubenfelder verliehen und registriert. Es waren dies größtenteils sehr kleine Felder, die später, als man zum aufwendigen Tiefbau übergehen musste, konsolidiert, also zusammengelegt wurden. Anhand der Gangkarte des Siegerlandes von 1910 kann man in der Gemarkung Dermbach mehr als 40 Stollen und Schächte nachweisen. Über die Zahl der in früheren Zeiten vorhanden gewesenen Abbaustellen kann nicht einmal spekuliert werden. Zu einer gewissen Berühmtheit ist wegen seiner Einmaligkeit das Erzvorkommen des „Hollerter-Gang-Zuges“ gelangt. Dieser Gangzug berührt auch Dermbacher Gebiet. Anhand von vielen Pingen und Schürflöchern lässt sich sein Verlauf auch heute noch gut in der Örtlichkeit rekonstruieren. Dies sind die weiter oben genannten archäologischen Denkmale.

Immerhin hat es sich der berühmte Gelehrte Alexander von Humboldt nicht nehmen lassen, Dermbach zu besuchen und die Gruben und Stollen des Hollerter-Gang-Zuges zu besichtigen. Ihm zu Ehren wurde eine Grube „Alexander“ genannt, auch ein Alexander-Stollen trägt seinen Namen. Ein weiterer Stollen, der zur Entwässerung der Grube Hollertszug diente, mündet noch heute mitten in Dermbach.

Mit der Fertigstellung der Eisenbahnstrecke von Herdorf nach Wissen 1862 und der damit geschaffenen Verbindung über Köln-Deutz mit den Kohleabbaugebieten im Ruhrgebiet nahm die wirtschaftliche Entwicklung Dermbachs und Herdorfs eine entscheidende Wende. Die Befeuerung mit Ruhrkoks ermöglichte einen permanenten Betrieb der Hochöfen mit der Folge einer Produktivitätssteigerung. Umgekehrt war mit den Wirtschaftsräumen an Rhein und Ruhr ein großer Absatzmarkt für Roheisen erreichbar geworden. Die vorhandenen Gruben und Hüttenanlagen waren für die rapide gestiegene Nachfrage nicht gerüstet. Ebenso wie die Herdorfer Hütten und Bergbaubetriebe hatten auch die Dermbacher Grubenbesitzer nicht den Ehrgeiz, durch Modernisierung und Erweiterung den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Der Neunkirchener H.D.F. Schneider, der bereits seit 1855 zahlreiche Gruben in Herdorf erworben und modernisiert hatte, baute eine neue, leistungsfähigere Hüttenanlage, die Friedrichshütte, die 1874 ihren Betrieb aufnahm. Nach und nach wurden alle Dermbacher Hütten von der Friedrichshütte aufgekauft. Im Jahre 1936 war auch die letzte Dermbacher Grube in deren Besitz.

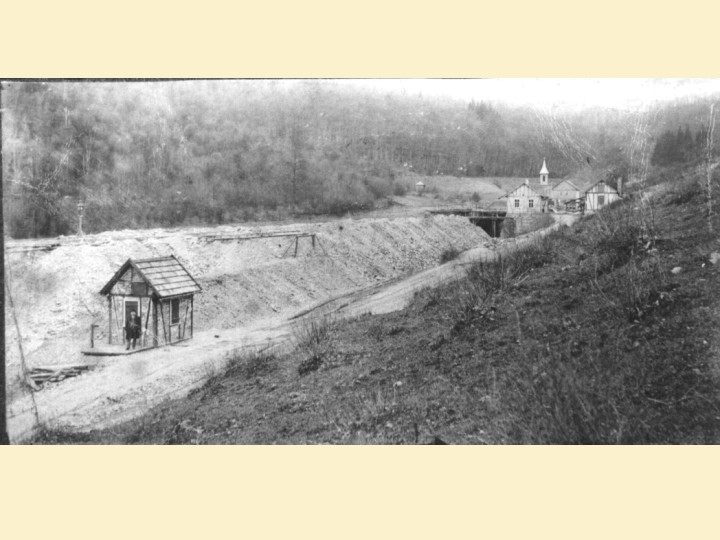

Die Grube Concordia wurde in dieser Zeit (1875) in Betrieb genommen und es wurde auf Dermbacher Seite bis 1910 abgebaut. 1880 wurde die Grube über eine Schmalspurbahn mit den Hüttenbetrieben in Struthütten verbunden.

Bis zum Ende des ersten Weltkriegs blieb die Wirtschaftssituation im Raum Herdorf weitgehend stabil. Während der Weimarer Republik verschlechterte sich die Lage derart, dass viele Betriebe geschlossen werden mussten. Mit der Machtergreifung Hitlers setzte 1933 wieder eine Hochkonjunktur ein. Nach dem zweiten Weltkrieg kam die Eisenproduktion zunächst völlig zum Erliegen.

Mit dem einsetzenden Wirtschaftswunder gab es noch einmal ein kurzes Aufleben der Eisenverhüttung, bevor in den 50er Jahren die Gruben erschöpft waren und wenig später die Hütten geschlossen wurden. 1964 führte die Schließung der Friedrichshütte zum Ende der Eisenproduktion in Herdorf.

Einige Angaben der Gemeindechronik (1896 – 1951) über das Gruben- und Hüttenwesen

1896 schreibt der Schullehrer Schwerber:

Unser Dorf lebt von Ackerbau, Haubergswirtschaft und hauptsächlich von Bergbau. Letzterer war von 50 Jahren hier ganz bedeutend. Die Gruben Waldstolln, Steinseifen, Hollerterzug, Guldenhardt und noch viele kleine Bergwerke standen in vollem Betrieb. Von diesen wird nur noch etwas auf Hollerterzug gearbeitet. Er legt seit drei Jahren eine neue – elektrische - Anlage zwischen Herdorf und Sassenroth an auf der Grube Königstolln.

In diesem Jahr sind wieder in Betrieb gesetzt worden die Grube Concordia im Salz und die Grube Hüttenwäldchen unterhalb des Dorfes rechts am Wege nach Herdorf.

1898 ist die Grube Unterstes Kreuz wieder in Betrieb gestellt worden. 1899 sind die Gruben Waldstolln, Steinseifen und Schweinskopf von einer auswärtigen Gewerkschaft – Repräsentant Adolf Ax junior Siegen – angekauft, unter dem Namen Waldstolln consolidiert und in Betrieb gesetzt worden.

Die Tonne Rohspat kostet 11,50 M, die Tonne Braueisenstein 9,00 M, die Tonne geröstetes Eisenerz 15,00 – 17,00 M.

1907:

Der Vorstand der Grube Concordia in Dermbach versendet nachfolgenden Geschäftsbericht für 1906: Die Gewerkschaft Concordia hatte im Geschäftsjahr 1906 bei einer Belegschaft zu 115 Mann über Tage und 321 Mann unter Tage an 301 Arbeitstagen eine Förderung von 3477 Tonnen Brauneisenstein und 54337 Tonnen Rohspat. Die Einnahmen betrugen 680305 M. Für den Betrieb wurden verausgabt 618407 M, an Generalia 31360 M, an Zinsen 73744 M, an Aus- und Vorrichtungen 57814 M, sodaß ein Verlust von 101019 M verbleibt. Die Bilanz weist an Debitoren 91487 M, an Kreditoren 768856 M aus, darunter 679096 M an Bankschulden, außerdem besteht noch eine 5 proz. Anleihe von 700000 M ---.

Infolge dieses Berichtes fielen die Kuxe von 1700 M auf 850 M ---- In der am 14. August 1907 in Düsseldorf stattgehabten Gewerkenversammlung wurde eine Zubuße von 500000 M zu heben, beschlossen.

Die Grube Concordia ist im letzten Viertel des Jahres mit ihrem Grubenfeld Harteborn, das mit Eisenzecher Zug markscheidet, auf der 100 m Sohle nach Eisenzecher Zug durchschlägig geworden.

1908:

Die Gewerkschaft Eisenzecher Zug, bez. deren bedeutendsten Gewerken haben noch über die Dreiviertelmehrheit von Konkordia käuflich erworben, den Sitz der Gewerkschaft Konkordia mit dem 1. Februar von hier nach Eiserfeld verlegt und suchen auch sobald als möglich die Förderung von Konkordia dahin zu leiten.

Die Geschäftsflaute, die 1907 einsetzte, hat in 1908 noch viel größeren Umfang angenommen. Die Gruben haben die Belegschaften sehr reduziert. Hüttenwäldchen hat zum 15.12.08 der ganzen Belegschaft gekündigt. Die Löhne sind 30 – 50 % herunter gegangen. Es herrscht großer Arbeitsmangel. Das Roheisensyndikat hat zum 1. Januar 1909 seine Auflösung beschlossen. Die Preise für gerösteten Spateisenstein sind 15,50 und 10,90 M für Rohspat die Tonne. Als Richtpreise gelten für Stahleisen 60 M, Puddeleisen 62,50 M, 10 – 12 % Spiegeleisen 70 M.

1910:

Am 19. Februar 1910 fand eine Gewerkenversammlung der Grube Hollertszug zu Betzdorf im Breidenbacher Hofe statt. Es wurde beschlossen – und zwar einstimmig – die Grube stillzulegen, das Inventar zu verkaufen und die Gebäulichkeiten zu vermieten. ---

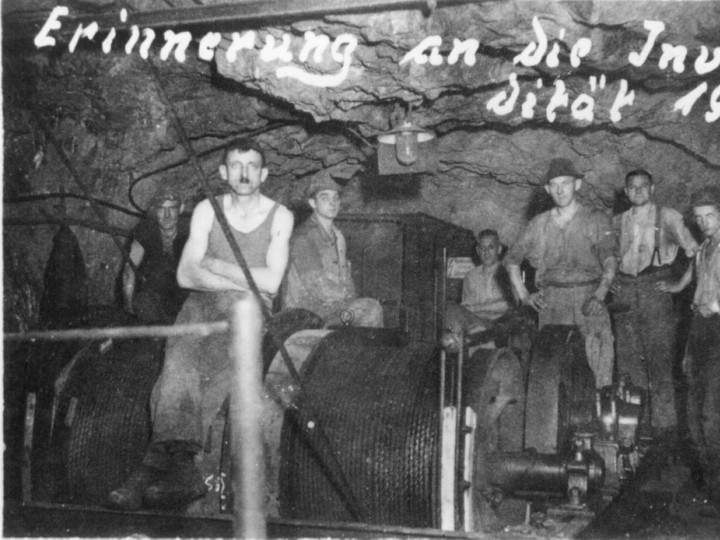

Rückblick auf das Jahr 1916 am 1.1.17

Die Industrien, die namentlich der Kriegswirtschaft dienen, insbesondere Bergbau und Hüttenwesen waren andauernd sehr stark beschäftigt. Infolge des sehr starken Bedarfes, genügte die Förderung zeitweilig nicht, zumal auch noch 1916 ein weiterer Teil der Bergleute zum Heeresdienst einberufen wurde. Dem Mangel an Eisenerz suchte man dadurch abzuhelfen, indem die Heeresverwaltung den Grubenverwaltungen kriegsgefangene Russen und Franzosen zuwies, die fast nur unter Tage beschäftigt wurden. Die Kriegsgefangenen erhalten 70% des Gedinglohnes. Davon erhält die Gewerkschaft pro Mann und Tag 1,85 M für Beköstigung und der Rest die Kriegsgefangenen. – Inspektion des XVIII. Armeekorps zu Frankfurt am Main – Außerdem erhalten besonders fleißige Kriegsgefangene einen täglichen Gutschein von 1,00 – 1,20 M, wovon sie sich Lebensmittel, Zigaretten u.s.w. kaufen können. Die Betriebsbeamten und die Wachmannschaft behaupten, dass die Russen schwieriger zu behandeln seien, als die Franzosen. Letztere betrachten die Russen als minderwertige Menschen.

1920

Industrie:

Die Industrie (Bergbau und Hütten) arbeitete nicht in vollstem Maße. Die Friedrichshütte in Herdorf konnte wegen Kohlen- und Koksmangel nicht dauernd alle Öfen in Betrieb erhalten. Die Gruben mussten aus demselben Grunde den Betrieb auf kürzere Zeitspannen ganz oder teilweise einstellen. Die Grube Concordia arbeitete andauernd mit nur 2/3 der zur Höchstleistung erforderlichen Belegschaft.

Infolge der durch den Frieden bedingten Abtretung von Landesteilen mit Eisenerzgruben fehlte es der deutschen Eisen- und Stahlindustrie an Rohstoffen. Es setzte deshalb im Frühjahre 1920 eine Hetzjagd nach altem Eisen ein. Jung und alt suchte solches zusammen. Aus still liegenden Schächten und Stollen wurden Schienen und Maschinen abgebaut und den Hütten zugeführt. Es wurde für das Kilo bis 0,80 M. bezahlt. Verlockt durch die hohen Preise, ließ sich leider mancher zum Diebstahl verleiten. Nachdem der Vorrat erschöpft war, griff man nach altem, noch nicht vollständig verhüttetem Eisenstein, der schon jahrzehntelang unbeachtet hier überall lagerte. Die Vorfahren konnten den im Tagbau gegrabenen Stein nicht vollständig schmelzen, weil es ihnen nicht möglich war, die dazu notwendigen Hitzegrade zu erzeugen. Reichlich alten Stein suchte man aus der Halde im unteren Dorfe (Turnplatz). Hinter dem Haus Nr. 1 der Hauptstraße fuhr man ein beträchtliches Lager noch ungehütteten braunen Eisensteines aus.

Die Ausbeutung der beiden Lager nahmen Dermbacher Bergleute vor. Im Walde, rund um Dermbach, wurde nach Schlacken gesucht. Auch durch die Schulkinder wurde in der schulfreien Zeit die engere Heimat danach abgesucht. Verursacht wurde dieses Hasten und Suchen nach allem, was Geld kostet, durch die andauernde Steigerung der Preise für Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände.

1922:

Am 12.9.22 ereignete sich auf der Grube Concordia ein schweres Unglück, bei dem auch ein Bürger unseres Ortes, der Schmied Aloys Schmidt, Vater von 6 Kindern, den Tod fand. Durch Unvorsichtigkeit verloren die Wagenführer in einer Strecke in der Grube über den Förderwagen die Herrschaft und dieser sauste auf einen herauffahrenden Wagen, der ins Schacht stürzte. Unter den drei Toten befand sich auch ein Junglehrer aus Berlin, den wirtschaftliche Not, infolge aussichtsloser Anstellung zu dieser harten Arbeit zwang. Ein Bergmann aus Herdorf wurde nach 3 Tagen Rettungsarbeit lebend geborgen. Die Beerdigung des Schmidt Aloys fand unter Beteiligung des ganzen Ortes am 19.9.22 statt.

Die Suche nach Eisenstein in der Gemeinde Dermbach war den ganzen Herbst des Jahres 1922 hindurch reger denn je. Gar mancher hatte dadurch eine hübsche Nebeneinnahme, oft größer als der sonst verdiente Lohn. Es gab fast kein Haus im Dorfe, vor dem nicht einige Tonnen des sehr gesuchten Erzes lagerten. Auch die Lehrpersonen hatten ein solches „Unternehmen“ und zwar beuteten sie eine frühere Halde im Bereich des Hofes der neuen Schule aus. Mehrere Doppelwaggons waren die Ernte der für sie ungewohnten Arbeit.

1923:

Im November 1923 wurden hier etwa 150 Arbeiter der Grube Concordia und der Friedrichshütte zu Herdorf arbeitslos, da die Werke angeblich keinen Absatz ihrer Erzeugnisse hatten. Dazu kamen im Januar 1924 noch die auf der Grube „Kunst“ beschäftigten Leute, allerdings diese nur für kurze Zeit. Große Not zog mit dieser Zwangsmaßnahme der Werke in unser Dörflein ein. Als einziges Einkommen verblieb den Familien die vom Reich gewährte wöchentliche Erwerbslosenunterstützung, die für Familienväter und einzige Ernährer ungefähr 10 M, für andere 5 – 6 M betrug. Einmal in der Woche mußten die Erwerbslosen dafür in der Gemeinde arbeiten. Erst im März 1924 nahmen die Gruben die Arbeit wieder auf.

1924:

Am 8. August 1924 fand auf der Grube Concordia ein schweres Unglück statt, an dessen Folgen der Bergmann Alfred Judt starb. Als Vater von 6 Kindern wird den Hinterbliebenen vom ganzen Orte recht herzliche Teilnahme entgegengebracht.

1928:

Infolge von Absatzschwierigkeiten hat die Gewerkschaft „Eisenzecher Zug“ ihre Betriebe geschlossen, wodurch alle Bergarbeiter Dermbachs arbeitslos geworden sind. (November 1928) – Anfang Dezember wurden wieder viele eingestellt, bis Januar waren fast alle wieder beschäftigt.

1929:

Unter großer Beteiligung der ganzen Ortsbevölkerung und zahlreicher Vereine wurde am 19.4.1929 der am 16/4. auf Grube Eisenzecher Zug tödlich verunglückte jugendliche Bergarbeiter Titus Lück, S. v. Aloys Lück II, zu Grabe getragen. Auch eine Abordnung der Grube in Knappenuniform begleitete den Sarg und legte einen schönen Kranz auf dem Grabe nieder.

1930:

Die Friedrichshütte hatte von Herdorf aus vor drei Jahren mit dem Bau eines Stollens begonnen, um die ihr gehörigen, in der Gemeinde Dermbach gelegenen Grubenfelder aufzuschließen. Derselbe hat eine ungefähre Länge von 1200 m und mündet, nach dem Hauen eines Überbruches von 40 m unterhalb der Turnhalle in Dermbach. Gestern nachmittag erfolgte Ankunft an der Oberfläche. Wenn die Suche nach Eisenstein nun mit Erfolg gekrönt wird, darf Dermbach auf einen neuen Betrieb mit reicher Arbeitsmöglichkeit hoffen. Nach Stillegung der Kruppschen Grube Bollnbach ist nämlich als einzige Arbeitsstätte den Dermbacher Arbeitern die Grube Konkordia verblieben. (22. März 1930). Vom 1. Oktober 1930 ab wurde die Grube Concordia wegen Absatzschwierigkeiten eine zeitlang stillgelegt. Sämtliche Arbeiter aus Dermbach waren so bis zum 8. Dezember arbeitslos. Bei der Wiederaufnahme der Arbeit wurden aus Dermbach eine Anzahl Bergleute nicht wieder eingestellt.

1932:

Am 15. März nahm die Grube Konkordia mit der Eisenzeche den Betrieb wieder auf, allerdings mit nur 300 Mann, entgegen 1100 bei vollem Betrieb. Aus Dermbach sind nach und nach 35 Personen dadurch in Beschäftigung gekommen, allerdings meist Jugendliche! Die Mehrzahl muß weiter feiern. Seit Oktober 1932 ruht jegliche Arbeit auf der einzigen Arbeitsstätte der Dermbacher Bergleute, auf der Grube Concordia. Absatzschwierigkeiten sollen der Grund für Stillegung sein.

1936:

Im Laufe des Jahres wurde der Aufbau im nat. soz. Staate weiter durchgeführt. Die Auswirkungen zeigten sich besonders in unserem Dorfe augenscheinlich. Dermbach hat noch 2 Erwerbslose, die infolge Alters und Nichttauglichkeit für den Bergmannsberuf nicht beschäftigt werden können. Die Löhne sind infolge des Bedarfs an Arbeiter gestiegen: Hauer erhielten 5,50 M, jetzt 7,30 M. Der Schichtlohn wurde von 5,38 M auf ca. 6,00 M erhöht. Die Eisenzeche arbeitet wieder voll auf. Längst geschlossene Gruben wurden wieder in Betrieb genommen. Einzelne Unternehmer kauften sich dieselben auf u. beschäftigten auch wieder Leute so z.B. Alter Salomon u. Wernsberger Erbstollen. Wie mir ein Obersteiger berichtete, sei sogar schon ein Mangel in gelernten Hauern auf der Eisenzeche eingetreten. Die zu Ostern aus der Schule entlassenen Knaben sind, soweit sie wollten, restlos von der Straße u. in Arbeit.

Anekdote von Bergleuten

Redensart: „Die Dermijer hüän dött Graas waasen!“, soll heißen, die sind so klug bzw. clever. Anfang des 20. Jahrhunderts arbeiteten die meisten Dermbacher Männer in den umliegenden Gruben, so auch auf der Grube „Eisenzecher Zug“ oberhalb von Eiserfeld. Gemeinsam gingen die Bergleute morgens über die Kreuzeiche zur Grube und nach der Schicht zurück. Im Sommer arbeitete jeder Bergmann abends noch in seiner Nebenerwerbs-Landwirtschaft. Als nun das Getreide im Hauberg oberhalb Dermbachs ausgesät war und aus der Erde spross, wollten einige Bergmänner doch mal sehen, wie schnell ihr Getreide wächst. Morgens auf dem Hinweg zur Grube steckten sie bei die Getreidehalme kleine Holzstäbe, genau bis auf die Höhe der Halme. Abends wollte man dann kontrollieren, wie viel der Halm mittlerweile über das Stöckchen hinausragte. Einige Bergleute mit Humor setzten sich auf dem Rückweg von der Truppe ab, da sie angeblich zuhause dringend erwartet wurden. Sie schoben die Holzstäbe ein ganzes Stück weiter in die Erde, so dass die Getreidehalme nun sehr weit die Stäbe überragten. Über dieses „phänomenale Wachstum“ ihres Getreides waren die nachfolgenden Bergleute natürlich sehr erfreut. Im Dorf und anderntags auf der Grube wurde diese Beobachtung natürlich mit Stolz zum Besten gegeben, und es war schnell das Wort geprägt: „Junge, junge, die Dermijer hüän sugoar dött Graas waasen“. Dieses unerwartete Wachstum klärte sich aber später unter lautem Gelächter auf, die Redensart blieb jedoch erhalten.

Religiöses Leben

Der christliche Glaube ist in Bergmannsdörfern fest verwurzelt, so auch bei uns in Dermbach. Die Bevölkerung Dermbachs ist zu 70 % katholisch und zu 20 % evangelisch. Die evangelischen Christen gehören zur Pfarrgemeinde Herdorf-Struthütten. Bis 1960 gehörten die Katholiken Dermbachs zur Pfarrei St. Michael in Kirchen, 1960 erfolgte die Umpfarrung zur Pfarrei St. Aloysius Herdorf. Vor 1960 mussten die meisten kirchlichen Angelegenheiten im Pfarrort Kirchen erledigt werden. Die weite Entfernung und die schlechten Wege ließen schon Ende des 19. Jahrhunderts den Gedanken reifen, in Dermbach eine eigene Kirche zu bauen.

Anekdote zum Bau der Kirche

Über Pfarrer Merkelbach aus der Pfarrei Kirchen als glühenden Verfechter eines Kirchenbaus in Dermbach berichtet der Volksmund:

Pfarrer Merkelbach war von 1894 bis 1909 Pfarrer in Kirchen. Zu Beginn seiner Amtszeit ist seine Einführung gefeiert worden. Am späten Abend dieses Tages wurde er zu einem Versehgang auf die Guldenhardt gerufen. Frau Schuh, verwitwete Vogel lag im Sterben. Ihr Sohn Martin Vogel aus Dermbach benachrichtigte Pfarrer Merkelbach. Gemeinsam zogen sie von Kirchen los und erreichten die sog. „Sohle“. Der Pfarrer sah die Lichter von Herkersdorf und dachte sich, das kann Dermbach noch nicht sein. Sein Begleiter klärte ihn auf, dass es sich um Herkersdorf handelte. Nach einiger Zeit sah man wieder Lichter und der Pfarrer glaubte, am Ziel zu sein. Doch sein Begleiter sagte: „Nein Hochwürden, das ist Offhausen, Dermbach liegt noch weiter.“ Schweigend ging man den beschwerlichen Weg über den Hundskopf. Es war eine kalte Februarnacht. Bergabwärts erblickte der Pfarrer abermals Lichter und der Begleiter bestätigte, dass diese endlich zu Dermbach gehörten, aber man müsse ja noch ganz ans andere Ende des Dorfes auf die Guldenhardt. Dieses Erlebnis veranlasste Pfarrer Merkelbach dazu, sich mit aller Kraft für den Kirchenbau einzusetzen. Er sagte: „In dieser Nacht habe ich einen Plan entworfen, es ist der erste Plan in meiner neuen Stellung in Kirchen und dieser Plan lautet dahin: In der Gemeinde Dermbach muss so schnell wie möglich eine Kapelle erbaut werden.“

Schon 1886 beschloss eine Versammlung die Erhebung einer monatlichen Kollekte. Bis zum 1. Januar 1901 waren so 12795 M zusammengekommen. Der Pfarrer Merkelbach förderte die Sache so, dass in 1901 mit dem Bau begonnen werden konnte. Bauplatz war der Kampen. Grund und Boden wurde von Dermbacher Bürgern unentgeltlich abgetreten. Der Kostenanschlag betrug 33.500 Mark. Die Steine für den Kirchenbau wurden in der Nähe des Bauplatzes gebrochen und zwar von Dermbacher Bürgern ohne Lohn. Zusätzlich zur Arbeit und den Kollekten wurde immer wieder für bestimmte Vorhaben gespendet. So erläutert die Chronik:

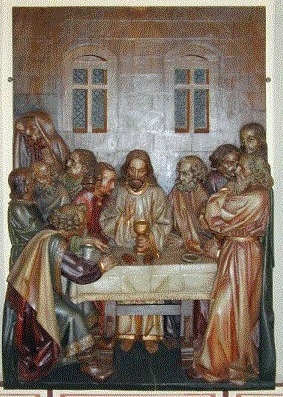

„Der Altar hat 500 M gekostet. Der hiesige Gesangverein hat das Geld dafür ersungen. Die Kommunionbank kostet 350 M. Sie ist von den Geschwistern Martin Brühl in Wiesbaden und Rosette Brühl in Bingen gestiftet. Für die Glocken hat der Gemeindevorsteher Eduard Brühl 678 M geschenkt. Das Mittelfenster im Chor hat die Witwe Heinrich Utsch II gestiftet. Die Familie Heinr. Utsch Erben schenkten 1904 die Kanzel.“

Darüber hinaus war man recht erfinderisch bei der weiteren Mittelbeschaffung. Bittbriefe namentlich an Klöster, besonders in Österreich und Bayern, ergaben 1900 M. Eine Lotterie, zu welcher die Gewinne geschenkt wurden, brachte 1100 M ein.

1906 lasteten noch 12.000 Mark Bauschulden auf der Kirche, im Jahre 1910 noch 7.500 Mark. Eine Haussammlung 1907 erbrachte 1896 Mark. Bedenkt man, dass es damals nur ca. 100 Familien in Dermbach gab, spendete praktisch durchschnittlich jede Familie fast 19 Mark. Zur damaligen Zeit kostete z.B. 1 Kilogramm Rindfleich 1,60 Mark.

Am 18.09.1902 vollzog Pfarrer Eberhardy aus Betzdorf die Einweihung der Kirche. In diesem Jahr feiern wir also den 100. Geburtstag unserer Kirche, die dem Heiligen Josef geweiht ist. Eine Seltenheit im Bistum ist immer noch die Trägerschaft für das Kirchengebäude. Es besteht seit dem Bau der Kirche ein Verein „Katholische Kapellengemeinde Dermbach“, der die Pflege und Erhaltung des Kirchengebäudes zum Zweck hat. Über die Arbeit dieses rührigen Vereines hat Frau Michels im Kreis-Heimat-Jahrbuch 2001 und 2002 berichtet.

Das Kirchenprotokoll von 1946 berichtet nachträglich aus der Kriegszeit von mutigen Dermbachern folgendes:

„Im Jahre 1943 musste das Dorfkreuz wegen Fäulnis erneuert werden. Merkwürdigerweise, als man um Aufstellung bat, bedeutete dies ein Verkehrshindernis und es schien fast unmöglich, dass der Wille der Katholischen Gemeinde ihr Ziel erreichte, zumal sich die damalige Obrigkeit diesem sich entgegen stellte. Aber die Dermbacher ruhten nicht und gaben die Hoffnung nicht auf. Willenstarke Männer brachten den Mut auf und setzten in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag ein neues Kreuz trotz Wache, die damals eingesetzt war, mauerten es ein ohne durch die Wache bemerkt zu werden. Die Freude der Dermbacher war groß, noch größer aber die Überraschung der Gegner.“

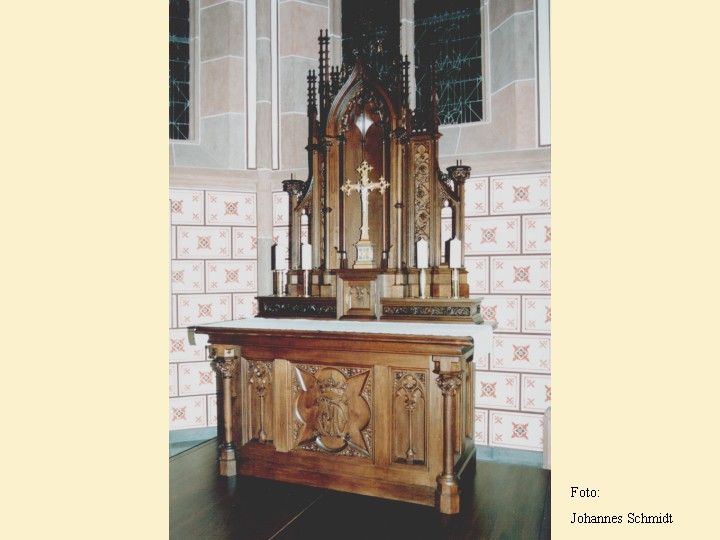

Im Jahre 1947 fand in Dermbach die erste Fronleichnams-Prozession statt. Bis dahin haben die Gläubigen immer an der Prozession in Kirchen teilgenommen. Man gründete vier Altargemeinschaften, die bis heute jeweils einen Altar mit erstaunlichen Blumenteppichen gestalten. Nach der großen Innenrenovierung der Kirche Mitte der 90er Jahre ist im vergangenen Jahr ein Hochaltar aus dem Fundus des Bistums restauriert und in unserer Kirche aufgestellt worden.

Es ist ein neugotischer Holzaltar, ähnlich wie er bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil in der Kirche vorhanden war.

Die noch vorhandene Kanzel und der Beichtstuhl sind in den letzten Monaten überholt und neu gestrichen worden. Es lohnt sich also ein Besuch der nun vollständig renovierten Kirche. Aufgrund des diesjährigen Jubiläums werden sicher noch öfter Berichte in der Presse über unser Gotteshaus erfolgen. Der Vorstand der Kapellengemeinde plant auch die Herausgabe einer Festschrift mit interessanten Abhandlungen. Deswegen möchte ich die Ausführungen zur Kirche hier beenden.

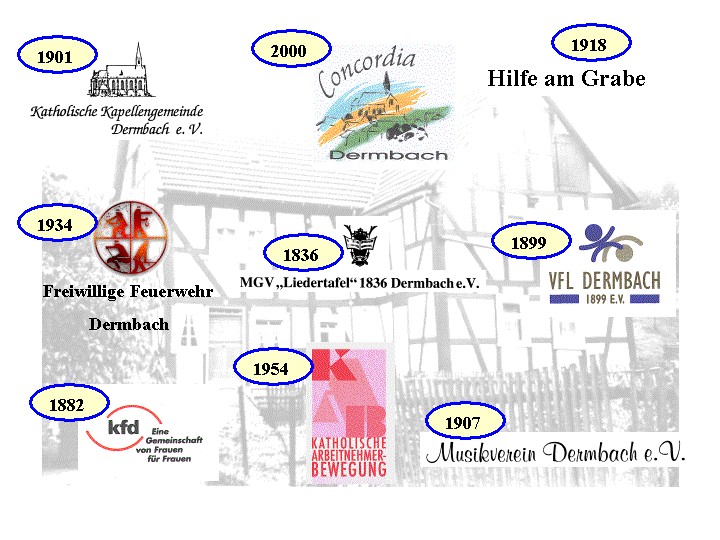

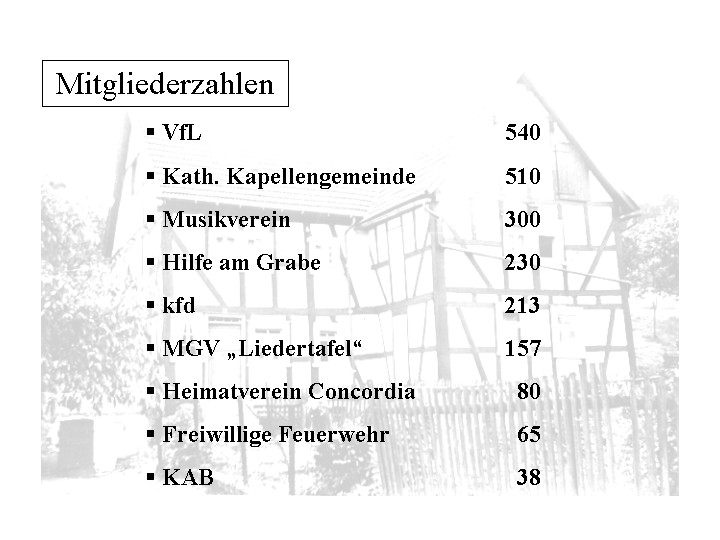

Vereinsleben

Bei 920 Einwohnern verwundert es, dass die örtlichen Vereine über 2100 Mitglieder haben. Es ist also jeder Dermbacher Bürger durchschnittlich in mindestens 3 Vereinen.

Der älteste Verein ist der MGV „Liedertafel“ 1836 Dermbach e.V. Er hat 157 Mitglieder, davon 51 aktive Sängerinnen und Sänger.

Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) in Dermbach sieht ihre Wurzeln in dem 1882 in Kirchen gegründeten Vereins christlicher Mütter. Ende des 19. Jahrhunderts wurde in der Filiale Dermbach ein eigenständiger Bezirk eingerichtet, dem heute 213 Frauen angehören.

Die Katholische Kapellengemeinde Dermbach e.V. hat ihren Ursprung, wie eben bereits erwähnt, zum Ende des 19. Jahrhunderts und zählt derzeit etwa 510 Mitglieder. Die offizielle Gründung war 1901. Neben der Sorge für die Kirche veranstaltet die Kapellengemeinde auch eine Adventsfeier für alle Dermbacher Senioren. Wer noch einigermaßen mobil ist, nimmt sehr gerne an dieser Feier teil. Im Jahre 1899 hat sich der Sportverein gegründet. Der VfL Dermbach 1899 e.V. hat ca. 540 Mitglieder.

1907 hat der Musikverein Dermbach e.V. seinen Ursprung. Heute sind ca. 300 Personen hier Mitglied.

In der Notzeit nach dem ersten Weltkrieg haben sich Dermbacher Familien zusammen getan und den Verein Hilfe am Grabe mit heute 230 Mitgliedern gegründet.

Die Freiwillige Feuerwehr Dermbach stellt seit 1934 mit ihren 65 Mitgliedern ihre Tätigkeit dem Wohl und Schutz der Allgemeinheit zur Verfügung.

1954 gründeten 18 Dermbacher die Katholische Arbeitnehmer Bewegung (KAB), Ortsverband Dermbach. Dieser Ortsverband zählt heute 38 Mitglieder und führt im Winterhalbjahr offene Bildungsveranstaltungen durch.

Als jüngster Verein reiht sich der Heimatverein Concordia Dermbach ein. Der nach der 650-Jahr-Feier in 2000 gegründete Verein hat heute 80 Mitglieder.

Zusätzlich zu diesen 9 Vereinen existieren in Dermbach 3 Genossenschaften. Die Haubergsgenossenschaft verwaltet 287 ha Grundvermögen und die Waldinteressentenschaft 43 ha. Die dritte Genossenschaft ist die Jagdangliederungsgenossenschaft.

Nicht vereinsmäßig organisiert sind die Karnelvalsfreunde Dermbach und der Motorradclub „Wasserdicht“.

Der MGV „Liedertafel“ hat einen Männerchor und seit 31 Jahren auch einen Frauenchor. Chorleiter ist Chordirektor Karl-Wilhelm Harnischmacher aus Offhausen. Der Verein betreibt eine eigenen Grillanlage, die von Vereinen und Gruppen aus nah und fern gerne genutzt wird.

Von unserer kfd werden Besinnungstage angeboten, ein Frauenkaffee zur Karnevalszeit und Prozessionen zur Kapelle auf dem Eichertskopf. Diese Kapelle wurde übrigens von einem Dermbacher als Danksagung gebaut und dem Ort gestiftet. Rosenkranz- und Maiandachten werden organisiert.

Anfang der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts verspürten die Mitglieder des VfL Dermbach einen großen Bewegungsdrang. Man wollte sich unbedingt in den verschiedensten Sportarten betätigen. Durch die Aufnahme von Hypothekendarlehen auf ihre Häuser stellten Vorstandsmitglieder Gelder bereit, um eine vereinseigene Turnhalle zu bauen. Diese wurde 1927 eingeweiht und ist heute in ihren Ausmaßen von 12 x 15 Metern viel zu klein. Sie befindet sich jetzt im Eigentum der Stadt Herdorf. Über 500 Mitglieder in den Abteilungen Badminton, Tischtennis, Fußball, Ski, Frauengymnastik, Rhönrad und Tanzen brauchen wesentlich bessere Trainingsmöglichkeiten.

Der jüngste Verein, der Heimatverein Concordia kümmert sich als erstes um die Instandsetzung der ca. 40 Ruhebänke in der Dermbacher Gemarkung.

Die Auszeichnung der örtlichen Wanderwege soll in diesem Jahr folgen. Der Verein betreut die Krötenschutzaktion im Dermbachtal. Durch die 650-Jahr-Feier ist sehr viel interessantes Material zutage gekommen. Der Heimatverein hat 420 alte Fotos auf einer CD zusammengestellt, Fotos des Festes auf einer zweiten CD. Die in der Ausstellung anlässlich des Festes gezeigten Gegenstände wurden fotografiert. Die Bilder werden zur Zeit aufgearbeitet. Eine restaurierte Dreschmaschine wird von einer Gruppe im Heimatverein auch auf Festen in unserer Umgebung vorgeführt.

Die Bergbau- und Mineralienfreunde Herdorf haben eine Arbeits- und Betriebserlaubnis für die Herrichtung des Hüttenwäldchenstollens erwirkt. Dieser Stollen liegt an der K 101, unweit der Einmündung hier zur Concordia. Der Heimatverein wird bei der Herrichtung tatkräftig mithelfen. Es gibt Überlegungen seitens der Westerwald-Touristik, einen Erlebniswanderpfad mit dem Thema „Bergbau und Hüttenwesen“ anzulegen. Dieser könnte überörtlich im Raum Siegen beginnen, über Niederschelden, Brachbach, Dermbach, Herdorf, Daaden, Bindweide bis nach Willroth führen. Auch dort wird sich der Heimatverein einbringen.

Kommune und Schule

Hier möchte ich zunächst einiges aus der Gemeindechronik erläutern:

Im Jahre 1815 wurde Dermbach politisch dem Amt Kirchen zugeteilt. Aus dieser Zeit besteht noch einiger Schriftverkehr von der Bürgermeisterei Kirchen an den Schöffen und später an den Gemeindevorsteher zu Dermbach. So werden 1823 zum Beispiel Haushaltsgrundsätze aufgestellt, es ist eine Verfahrensanordnung die Fuhren fürs Militär betreffend vorhanden, ebenso eine „Landesherrliche Verordnung“ von 1809 das Steuerwesen regelnd und zahlreiche weitere Schriftstücke.

Ein Vertrag von 1816 zwischen dem königlich-preußischen Generalkommando des Großherzogthums Niederrhein und dem herzoglich nassauischen Kriegs-Collegio in Wiesbaden regelt die gegenseitige Auslieferung von Deserteuren.

Eine Einwohnerliste über die katholischen Einwohner von Dermbach aus 1863 listet 80 Familien auf mit 168 Personen über 16 Jahren und 114 Personen unter 16 Jahren, insgesamt 282 Personen. Es sind auch die Berufe der Haushaltsvorstände angegeben.

Diese verschiedenen Schriftstücke arbeite ich zur Zeit auf und nehme sie auf PC. Die von den Lehrpersonen geführte Schulchronik ist ab 1879 – 1951 vorhanden, die Gemeindechronik von 1896 - 1951. Die Schulchronik berichtet nachträglich über den Tod des wohl sehr geschätzten Lehrers Julius. Am 29. September 1819 starb er im Alter von 63 Jahren auf dem Weg nach Kirchen, etwa in Höhe des heutigen Sportplatzes. Er war 40 Jahre Lehrer in Dermbach. Zunächst hat man an die Stelle seines Todes Reiser abgelegt, später eine Kastanie gepflanzt, die noch dort steht. 1844 wurde ein neues Schulgebäude gebaut, die bisherige Schule wird zum Hirtenhaus.

Die Chronik berichtet von heute recht unbekannten Ferienarten: Heuernteferien, Kornernteferien, Saatferien, Ferien zur Kartoffelernte usw.

1877 zählte die Schule 76 Schüler, 1880 94 Schüler, 1885 105 Schüler.

An Kaisers Geburtstag war schulfrei, an den Todestagen der verstorbenen Kaiser wurden diese in einer Gedächtnisfeier geehrt.

1900 wird wiederum eine neue Schule gebaut, diesmal im Oberdorf.

Im Jahr 1911 berichtet eine Statistik der Kreisschulinspektion über die Situation in den Schulen der Bürgermeistereien Daaden, Gebardshain, Wissen, Betzdorf, Kirchen und Friesenhagen. Es bestanden in diesem Bezirk 66 Schulorte mit 76 Schulen, davon 53 katholische und 23 evangelische. Von den 10.824 Schülern waren 7386 katholisch und 3438 evangelisch. Lehrpersonen waren 178 vorhanden, davon 55 Lehrerinnen. Auf eine Lehrperson kamen durchschnittlich 53 Kinder.

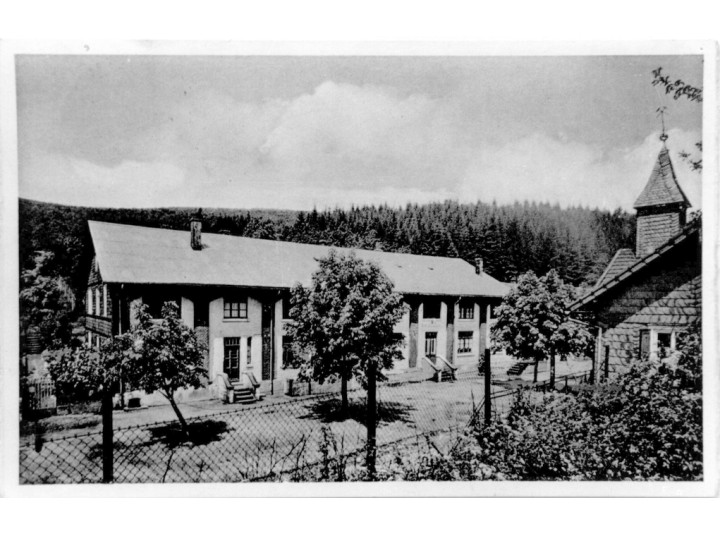

Das Schulhaus im Oberdorf war dann Anfang der 60er Jahre zu klein, man baute hinter die Turnhalle eine neue Schule und daneben ein separates Lehrerhaus.

Dieses vierte Schulgebäude in Dermbach ist 1966 erbaut worden, Ende der 70er Jahre ist der Schulstandort Dermbach aufgegeben worden, der Schulbesuch erfolgt seitdem in Herdorf. Die Gebäude der zuletzt genutzen Schule nebst Lehrerhaus sind an einen Handwerksbetrieb verkauft worden.

Die Gemeindechronik besagt, dass die Gemeinde Dermbach 1899 einen eigenen Kirchhof angelegt hat. Kurioserweise trifft die Beschreibung als „Hof bei der Kirche“ ja noch nicht zu, da Dermbach ja erst 1901/1902 eine Kirche erhielt.

Am 15. Oktober 1899 hat in dem Geschäft von Friedr. Utsch Witwe das Acetylengas zuerst gebrannt. Der Gasthof war gleichzeitig Geschäft und Bäckerei. Der Gasthof wurde regelmäßig von der Postkutsche angefahren. Am 10. Mai 1909 wurde hier die erste Dermbacher Postagentur eingerichtet. 1900 hat die Gemeinde eine Wasserleitung angelegt.

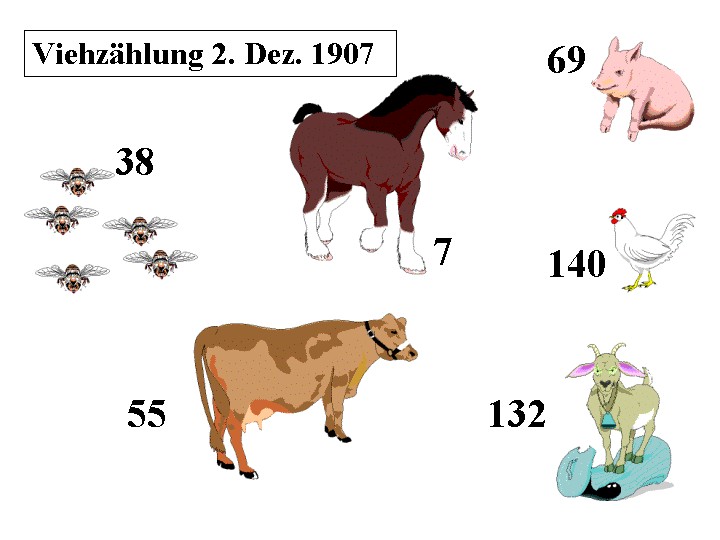

Eine Viehzählung am 2. Dezember 1907 ergab 91 bewohnte Gehöfte mit 100 Haushalten. Man zählte 7 Pferde, 55 Stück Rindvieh, 69 Schweine, 132 Ziegen, 140 Hühner und 38 Bienenvölker.

Am 19.02.1914 brannte erstmals eine elektrische Straßenbeleuchtung in Dermbach. Es waren zunächst 13 Straßenlampen.

Über die Geldentwertung in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts schreibt der Chronist:

„Wie sehr die Entwertung schaden konnte, sei durch ein Beispiel beleuchtet. Schreiber dieser Zeilen bekam am 29. Oktober 1923 sein Novembergehalt ausgezahlt, war aber durch Krankheit verhindert, es vor Allerheiligen noch zu verausgaben. Nicht ein Pfund Schmalz mehr konnte er nach dem Feste dafür erschwingen.“

Im März 1925 erhielt der Gemeindevorsteher auf Beschluss des Gemeinderates einen Telefonanschluss.

Anfang 1927 fordert eine Grippeepidemie in ganz Deutschland zahlreiche Opfer. Im Januar und Februar sind in Dermbach 7 Personen gestorben, darunter 2 Schulkinder. Das sind so viele wie normalerweise in einem ganzen Jahr in Dermbach starben.

1927 erhielt Herr Lehrer Bruchhäuser Radioanschluss, den zweiten im Ort.

Am 20. Mai 1927 wird von der Westfälischen Frauenhilfe ein Frauenerholungsheim in der früheren Menage der Grube Concordia eröffnet.

Im März 1930 werden durch die Haubergsgenossenschaft Fichten angepflanzt und erstmals mit Kunstdünger gedüngt. Auf Anregung der Landwirtschaftkammer werden dabei 21 Versuchsfelder, jeweils 1 ha groß, gebildet.

Der Ausbau des Verbindungsweges Dermbach – Kirchen wird 1930 begonnen.

1931 wird durch den Katholischen Gesellenverein (spätere DJK Dermbach) und den freiwilligen Arbeitsdienst der Sportplatz auf dem Roland hergestellt. Die Angehörigen des freiwilligen Arbeitsdienstes erhalten 1,20 Mark pro Tag bei freier Beköstigung. Der Turnverein Jahn (später VfL Dermbach) baut zur gleichen Zeit einen Sportplatz auf Concordia, da die Mitbenutzung des Platzes auf dem Roland vom Kath. Gesellenverein abgelehnt wird.

1938 berichtet die Chronik von einer sehr guten Kartoffelernte. Die Dorfbewohner wussten nicht, wohin mit dem Segen. Eine 3köpfige Familie im Ort kellerte sich 80 Zentner ein, da diese nicht zu verkaufen waren.

Die 30er Jahre beschreibt der Chronist euphorisch. Die wachsende Einflussnahme der Nationalsozialisten in Dermbach wird beschrieben. Er schimpft sehr oft über die religiöse Verführung der Kinder und Jugendlichen durch die Geistlichkeit. In dieser Zeit wird auch das Weltgeschehen mehr beleuchtet.

Die Ausführungen für die Jahre 1939 bis 1947 fehlen in der Chronik.

1950 wurde durch Verfügung des Regierungspräsidenten Herdorf ein selbständiges Amt. Dermbach wurde aus dem bisherigen Amte Kirchen, Sassenroth aus dem Amte Betzdorf ausgegliedert und dem neuen Amte Herdorf einverleibt. Gegen diese Verfügung wurde vom Amte Daaden, bzw. der Gemeinde Derschen Einspruch erhoben und ein Verwaltungsstreitverfahren anhängig gemacht, so dass die Gründung des Amtes Herdorf erst 1955 erfolgte.

Die K 101 nach Offhausen ist in den 60er Jahren durchgängig geteert worden.

Noch in den 60er Jahren gab es in Dermbach 5 Gaststätten, heute ist nur noch eine, der „Dorfkrug“ in Betrieb. Auch in dieser Zeit wurde das Müttererholungsheim Concordia vom Bistum Trier gekauft und eine Jugendbildungsstätte eingerichtet. 1998 verkauft das Bistum das Areal an die polnische katholische Kirche.

Die Rolandstraße (K 101) erhielt 1986 einen neuen Kanal, um den Straßenausbau dieser Strecke ist 25 Jahre lang gerungen worden. Vor zwei Jahren haben sich alle beteiligten Stellen geeinigt, die Straße in ihren Dimensionen zu belassen, so dass nach diesem Signal endlich ein Bürgersteig gebaut werden konnte.

In den Jahren 1988 und 1989 schlossen die beiden Lebensmittelgeschäfte im Ort.

Derzeit gibt es in Dermbach noch eine Pension, nämlich Pension Hähr auf der Guldenhardt, zwei Handwerksbetriebe, einen Friseursalon. In Dermbach sind zwei Haupterwerbslandwirte ansässig, die einzigen im Stadtgebiet Herdorfs. Es ist der Landwirt Buchen in der Ortsmitte und der Betrieb Achenbach hier im Dermbachtal unterhalb der Concordia. Herr Buchen betreibt Direktvermarktung mit Milch und Rindfleisch aus eigenem Betrieb, das er auch auf dem Hof schlachtet.

Der Ortsteil Dermbach hat in der Vergangenheit mehrmals am Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ mit unterschiedlichen Erfolgen teilgenommen, 1983 als 1. Kreissieger in der Hauptklasse, 1984, 1985 und 1991 als Kreissieger der Sonderklasse.

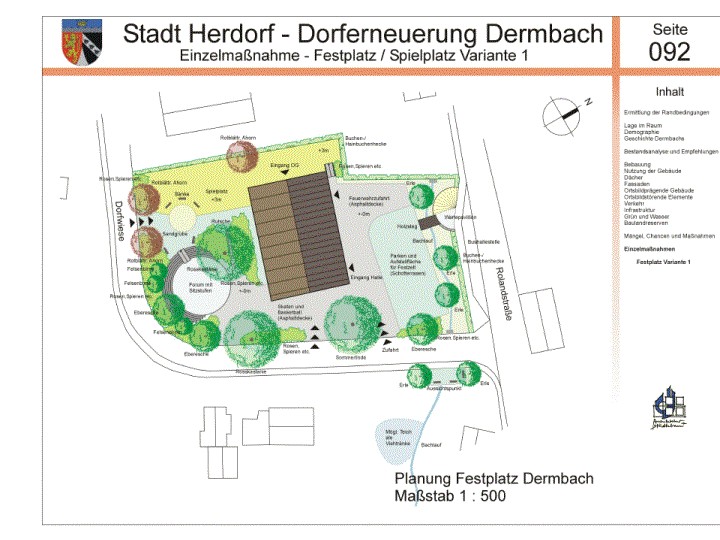

Dermbachs Zukunft

Im vorigen Frühjahr ist ein Dorferneuerungskonzept erstellt worden. Auf 125 Seiten wird eine Bestandsanalyse, werden Schwachstellen aufgezeigt und Verbesserungsvorschläge für 25 Einzelmaßnahmen gemacht. Nach Verabschiedung in den Gremien und Genehmigung durch die Kreisverwaltung besteht die Möglichkeit, für öffentliche Baumaßnahmen, die diesem Konzept entsprechen, Zuschüsse zu erhalten. Dies wird für eine geplante Begrünung des Turnhallen-Vorplatzes schon zutreffen. Bestimmte private Baumaßnahmen, die ins Konzept passen, werden ebenfalls förderfähig sein. Ein Gestaltungsbeirat wird sich um Empfehlungen kümmern und evtl. eine Gestaltungssatzung erarbeiten.

Er wird eine Prioritätenliste für die öffentlichen empfohlenen Einzelmaßnahmen und deren mögliche Realisierungszeit erarbeiten. Derzeit wird im Ortsbeirat und mit den Vereinsvertretern wie schon öfters in der Vergangenheit eine Erweiterung der Turnhalle bzw. ein Neubau einer Mehrzweckhalle diskutiert. Für einen Neubau fehlen allerdings die öffentlichen Gelder. Durch die rege Vereinsarbeit besteht hierbei aber dringender Handlungsbedarf. In der Vergangenheit ist im Dorf Infrastruktur verlorengegangen. Es gibt nun keinen Kindergarten, keine Schule und keine Einkaufsmöglichkeit in Dermbach. Die Poststelle wurde im April 2001 aufgelöst. Die Infrastruktur wird sicherlich auch zukünftig mangelhaft bleiben. Dermbach wird ein Dorf des „Wohnens im Grünen“ bleiben und sich sicher in behutsamen Schritten weiter positiv entwickeln, so dass wir auch zukünftig überzeugt sein werden:

Gerhard Latsch, Frühjahr 2002

Bildnachweis:

21, 24, 31, 33, 36, 39, 56, 61, 63, 64 Heimatverein „Concordia“ Dermbach e.V.

11, 14, 16, 35, 37, 38, 41, 46, 49, 54, 58 – 60, 66 Gerhard Latsch

65 Universität Siegen