Heribert Kipping

Herdorf im Jahre 1830

(veröffentlicht im Heimatbuch des Kreisheimatvereins Altenkirchen - hier veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des Heimatvereins)

Wie in verschiedenen Berichten über die Kirchengeschichte von Herdorf zu lesen ist, haben die Herdorfer Bürger, katholische und evangelische gemeinsam, die baufällig gewordene Marienkapelle auf der Königsmauer (heutige ev. Kirche) im Jahre 1795 neu und größer aufgebaut. Sie wurde auch gemeinsam von den Gläubigen beider Konfessionen benutzt.

Die Katholiken von der rechten Hellerseite gehörten pfarramtlich nach Kirchen; die von der linken nach Daaden. Für beide Teile ein weiter Weg, in einer Zeit, wo man noch ausschließlich auf Schusters Rappen angewiesen war; auch die Geistlichkeit. Wie oft mag es vorgekommen sein, daß infolge der stundenlangen beschwerlichen Wege bei Wind und Wetter ein Kranker, zu dem der Priester mit den Sterbesakramenten gerufen wurde, längst den Weg in die Ewigkeit angetreten hatte, ehe jener mit den seelischen Tröstungen bei ihm eintraf?

Aus diesen Gründen und wohl auch, weil sie nun schon recht zahlreich waren, strebten die Herdorfer nach Selbständigkeit, die aber leider von "oben" verweigert wurde.

So stellten sie - ohne behördliche Erlaubnis - einen eigenen Vikar und Küster ein, die sie beide, wie auch den Schullehrer, aus eigenen Mitteln besolden mußten.

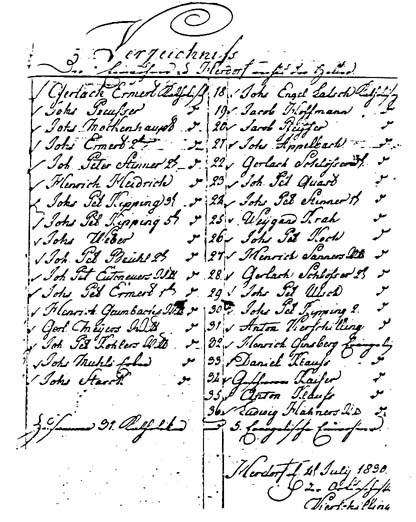

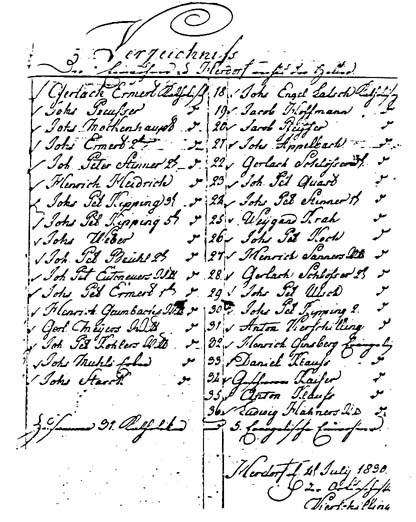

Trotzdem mußten sie weiterhin - in voller Höhe wie bisher - "Kirchen-, Pfarr- und Schullasten" an die für sie zuständigen Pfarrämter (Kirchen bzw. Daaden) entrichten. Sie zahlten also für die auf diese Weise ertrotzte kirchliche Eigenständigkeit die Steuern und Abgaben doppelt, bis endlich im Jahre 1844, nach vielen Bittgesuchen an die kirchliche Behörde in Trier, Herdorf zur selbständigen katholischen Pfarrgemeinde ernannt wurde. Zum Zwecke der Neuerfassung aller zu den genannten steuerlichen Abgaben verpflichteten Bürger von rechts der Heller wurde der Ortsschöffe Anton Vierschilling vom Landrat im Jahre 1830 aufgefordert, eine Liste der in Frage kommenden Personen aufzustellen. Dieses Verzeichnis, das hier stark verkleinert wiedergegeben wird, ist das einzige seiner Art, das heute noch existiert.

Wir erhalten hier auch die Auskunft darüber, daß zu jener Zeit in Herdorf rechts der Heller 5 evangelische und 31 katholische Familien lebten. Es geht außerdem daraus hervor, daß von den insgesamt 36 Haushaltsvorständen 21 Johann oder Johannes hießen; also ca. 60 Prozent. Die große Vorliebe für diesen Namen können wir auch aus den Kornlisten der Königsmaurer Gemeinde sowie der Gemeinde links der Heller aus dem Jahre 1772 ersehen, denn auch hier sind es mehr als die Hälfte aller Haushaltsvorstände, die diese Namen tragen. Waren dann zusätzlich, was öfter vorkam, die Familiennamen identisch, wurden sie mit 2ter, 3ter, 4ter usw. unterschieden.

Die Grundstücke mit den Wohngebäuden sowie die Scheunen und Backhäuser wurden ebenfalls im Jahre 1830 neu vermessen und die Grenzpunkte mit Basaltsteinen markiert. Die Einwohner bezeichneten den so gesicherten Grund und Boden als ihre "Gerechtigkeit". Ob dies als ein Ausdruck der Zufriedenheit zu werten ist und es nun Grenzstreitigkeiten mit dem Nachbarn nicht mehr gegeben hat? Wie dem auch sei, nach Fertigstellung der Vermessungsarbeiten schrieb der Landvermesser in die Urkunde: "Verflucht sei, wer die Grenzsteine verrücket und des Nachbarn Eigentum einenget".

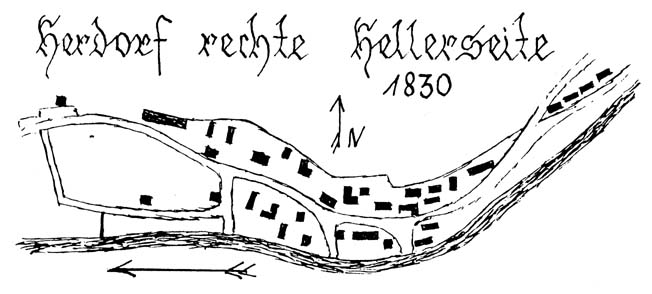

Diese Zeichnung zeigt Anzahl und Lage der Gebäude von Herdorfs rechter Hellerseite aus dem Jahre 1830, nach der Neuvermessung. Durch bauliche Veränderungen ist es heute schwer, die damaligen Familien in ihre Häuser einzuordnen. Sie standen "auf der Betze", "unter den Eichen" und "in den Buchen".

Der einzige Fahrweg durch die Heller, der die Bewohner rechts und links miteinander verbunden hat, ist ebenfalls durch Bebauung nicht mehr sichtbar.