Tod im Mühlentriebwerk

Mühlen- und Müllerschicksale - Teil III und Schluß

Josef Kläser

(aus "Wäller Heimat" - Jahrbuch des Westerwaldkreises 1999 - hier veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des Westerwaldkreises)

Am Dienstag morgen gegen 7 Uhr saßen die Leute in der Mühle beim Frühstück, obenan am Tisch der Anton. Auf einmal hielt er mit dem Essen inne, das ihm überhaupt nicht zu schmecken schien; denn er tat sich Gewalt an. Er sagte hastig: "Das Mühleisen brennt!"1 Worauf der Fahrknecht bemerkte: "Das kann nicht sein, der Mahlknecht hat es vor einer Stunde erst geschmiert!" und alle behaupteten, man rieche nichts.

Der Anton aber sagte ärgerlich: "Es brennt doch! Riecht ihr denn garnichts?"

Alle verneinen es wiederholt.

Da sprang er auf, nahm das Ölblech2 vom Ofenbänkchen und ging schnellen Schrittes in die Mühle. Kaum aber war er hinaus, so hörte man ein schreckliches Rumoren im Räderwerk und zugleich einen Mark und Bein durchdringenden Schrei. Alles rannte hinaus und hinunter zur Mühle. Der eine Gang stand still, und der Anton stak zwischen dem Kammrad und dem Drilling3.

Wer die Einrichtung einer Mühle kennt, wird wissen was das heißt.

Er war blau im Gesicht, und das Blut floß ihm aus dem Munde. Arme und Beine waren dem Anton zerbrochen und die Brust zerquetscht, und das Fleisch hing in Fetzen herab. Man trug ihn hinauf, legte ihn aufs Bett, und ein Tagelöhner lief sofort zum Pastor nach Wirges. Der kam als es gerade 8 Uhr schlug.

Der Anton lebte merkwürdigerweise noch und war sogar bei Bewußtsein, daß er leise einige Worte sprechen konnte.

Was er noch auszudrücken vermochte, betraf eine Schandtat, die er begangen hatte. Nun, im Angesicht des Todes, wollte er seine Seele von der Gewissensqual befreien und Genugtuung leisten.

Anton, der Sohn des reichen Müllers der Klappermühle in der Nähe von Wirges, hatte nämlich aus verschmähter Liebe zu einer der Töchter des Montabaurer Hammerschmieds, deren Verehrer und seinen Bruder, zwei Zigeunerjungen, des Pferde- und Gelddiebstahls bezichtigt. Kurz bevor das

deswegen über sie verhängte Todesurteil vollstreckt werden sollte, bekannte der schwerverletzte Anton seine ungerechtfertigten Verdächtigungen. Der gerade in Montabaur zur Entgegennahme der Huldigung weilende neu gewählte Kurfürst, Erzbischof Johann Philipp von Walderdorff (1756-1768), hob das Urteil auf, indessen Anton an den Folgen seines Unfalls für immer die Augen schloß.

Das ist der in wenigen Worten auszugsweise wiedergegebene Inhalt der Erzählung "Die beiden Zigeunerbrüder". Ihr Autor, der zu (Girod-)Kleinholbach geborene Lehrer August Gasser (1834-1914), der von 1867-1877 der Schule zu Ruppach-Gold-hausen vorstand, nannte sie "Eine Wester-wälder Heimaterzählung"4. Der Breitenauer Dichterpfarrer Wilhelm Reuter (1888-1948) verwendete die Geschichte als Vorlage zu seinem 1947 entstandenen Schauspiel "Die Harebouwe"5.

Welche Ereignisse, so müssen wir uns doch wohl fragen, veranlaßten den Autor der 1880 im Druck erschienenen Erzählung, diesen Stoff schriftstellerisch zu gestalten? Bei Gasser kommen als Schauplätze die "Klappermühle" bei Wirges und die "Zunftmühle" unterhalb Helferskirchen vor, bei Reuter ebenfalls die "Klappermühle" und außerdem die "Mausmühle". Sind es willkürlich gewählte Orte mit phantasievollen Namen? Auf die "Klappermühle" trifft das zu; denn eine Mühle mit dieser Bezeichnung gibt es im Westerwald nur als abschätzige Bekundung für einen heruntergekommenen Handwerksbetrieb. Die Verwendung des Namens "Zunftmühle" läßt sich als Abwandlung für die Zollesmühle deuten, und die "Mausmühle" ist als Gastwirtschaft unweit der Straße Mogendorf-Oberhaid heute noch bekannt. Beim Durchblättern der Zeitungsbände aus dem letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts kommen die erwähnten Mühlen weder in Verbindung mit Unglük-ken noch mit Straftaten vor. Statt dessen fügten der Erzähler Gasser und der Drama-

tiker Reuter zwei Ereignisse, nämlich den Tod des Müllersohnes von der Aumühle bei Eschelbach im Getriebe der elterlichen Mühle im Februar 1880 und das Wiederauffinden einer zu Nomborn gestohlenen Kuh in der Staudter Mühle im April 1878 zusammen, verlegten sie in die von ihnen ausgedachten Mühlen, machten Zigeunerjungen zu vermeintlichen Dieben und betteten das Geschehen in die Huldigungsvorbreitungen für den neuen Kurfürsten 1756.

Wir möchten nun die literarische Umsetzung der Geschehnisse verlassen und uns der dokumentierten Wirklichkeit zuwenden!

In den beiden vorausgegangenen Beiträgen über Mühlen- und Müllerschicksale wurde "Vom roten Hahn", von Brandunglük-ken also (Wäller Heimat 1997) und "Vom nassen Tod" (Wäller Heimat 1998) berichtet. Die hier folgenden zwei letzten Teile der Reihe betreffen Unglücke im Zusammenhang mit der Mühlentechnik, betitelt "Der kalte Stahl", sowie Straftaten im Umfeld der Mühlen ("Der Arm des Gesetzes").

Der kalte Stahl

Wer sich in einer Mühle auskennt oder vielleicht schon einmal eine der ehemaligen Kundenmühlen besucht hat, wird sich der zaunartigen Verschläge an bestimmten Stellen im Mahlraum erinnern. Sie sollten die Arbeiter in der Mühle davor schützen, mit den offen rotierenden Getriebe- und Transportteilen - z. B. der Transmission - in Berührung zu kommen. Trotzdem ließ es sich nicht vermeiden, etwa beim Schmieren der Lager, nahe an diese Mühlentechnik heranzutreten. Im Vertrauen auf eigene Erfahrung und Routine wurden dabei Sicherheitsvorkehrungen nicht selten außer acht gelassen und die Arbeiten bei laufendem Werk vorgenommen. Obwohl der Grundsatz galt, sich nur mit zugeknöpften Kleidungsstücken im Innern der Mühle aufzuhalten, flatterte mancher Teil einer Jacke oder eines Kittels bei der Beschäftigung. Kam ein solches Stück der Kleidung mit dem Räderwerk in Berührung, riß es den Träger unweigerlich mit ins Getriebe. Alle möglichen Abstufungen von Körperschäden, vom Armbruch bis zum Tod durch Zerquetschen, waren dann die Folge. Lesen wir beispielhaft, was eine Zeitung über den Unfall, der sich 1880 in einer der Mühlen bei Eschelbach zutrug, berichtete:

Montabaur, 1. Februar. Gestern Abend um 6 Uhr verunglückte der älteste, ebenso biedere, als brave und fleißige Sohn des Müllers Andreas Heibel von hier in der seinen Eltern gehörigen, in Eschelbacher Gemarkung isoliert gelegenen "Aumühle". In der Nähe des Kammrades beschäftigt, ergriff das gefährliche Rad und ohne, daß er es in dem stets gewohnten Arbeitseifer merkte, einen Theil seiner Kleider und somit ihn selbst, was, da der Müllerbursche wegen anderweiter Beschäftigung zum sofortigen Stillstellen des Werks nicht zur Stelle sein konnte, den so schrecklichen und schmerzvollen Erdrückungstod zur Folge haben mußte.6

Wie im vorgenannten Fall, so erwiesen sich auch bei etlichen anderen Unglücksfällen die Kammräder als Schicksalsfallen.

1877 wurde dem Müller Schäfer in der Zweckmühle zu Hirzem beim Schmieren dieses am Ende der Wasserradwelle im Mühleninneren befindlichen Triebrades der rechte Arm "erfaßt und so zerfetzt und zerschmettert, daß er amputiert werden mußte"7.

Gleiches Unglück widerfuhr dem Mahlknecht Josef Müller 1899 in der Struthmühle bei Girod. Das war um so beklagenswerter, weil er die Mühle "stillgestellt" hatte, sie sich aber von selbst wieder in Bewegung setzte.8

Manchmal übertrumpften die Zeitungsmeldungen die Wirklichkeit. So auch, als im Mai 1898 von einem "gräßlichen Unglück" in der Obermühle zu Maxsain zu lesen war. Danach wurde der Mühlenbesitzer Karl Peter Meuer beim Ölen des Triebwerks vom "Kronenrad" erfaßt und in Stücke zerrissen. Einige Tage später korrigierte die Zeitung ihren Bericht, indem sie meldete, der Müller habe nur Verletzungen an einem Arm und der Brust erlitten, die zu seinem Ableben geführt hätten. Noch im selben Monat kündigte die Witwe des Müllers den Verkauf der Mahlmühle samt Sägewerk an, der jedoch nicht stattfand.9

Ähnlich tragisch verliefen die Unfälle in einer Mühle zu Westerburg 189010 und in der Schmiergelmühle Fuchs in Hundsdorf, wo 1884 der erst 22jährige Anton Bader von Ransbach, der seit sechs Jahren in dem Werk beschäftigt war, infolge eines Getriebebruches zu Tode kam.11

Daß solche Unglücke nicht aufs vorige Jahrhundert beschränkt blieben, beweisen die Unfälle mit tödlichem Ausgang in einer

Mühle bei Girod 190312, Willmenrod194013, Emmerichenhain 194414 und 1945 in Ha-chenburg. Dort hatte ein Evakuierter aus Köln in einer stillgelegten Gerberei Möbel abgestellt. Nach Kriegsende war er damit beschäftigt, sie von dort abzufahren. Dabei geriet er in einem Dachraum der Transmission zu nahe, die seinen Mantel erfaßte, wodurch er selbst mitgerissen wurde. Der Betriebsinhaber fand den Verunglückten tot auf der Transmissionswelle.15

Die beiden folgenden Ereignisse betreffen zwar die Müllersleute, sie könnten aber auch in anderen Berufsbereichen stattgefunden haben.

Im Juli 1927 wollte der älteste Sohn des Besitzers der Dammsmühle bei Berod vor dem Beginn eines drohenden Gewitters noch schnell einen Wagen Heu einfahren. Dabei überraschte ihn auf dem Heimweg das Unwetter, als er mit einer Heugabel auf der Schulter hinter dem beladenen Heuwagen herging. Von einem Blitzstrahl getroffen, brach der junge Mann sofort tot zusammen.16

Das Unglück auf der Wiesenmühle bei Boden liegt noch keine 40 Jahre zurück. Ein in der dortigen Mühlenbäckerei beschäftigter Geselle dirigierte am 29. September 1964 über ein dünnes Stahldrahtseil ein mit einem Kleinmotor ausgestattetes Flugmodell. Dabei geriet der Miniflieger in eine Starkstromleitung. Der Draht übertrug den Strom auf den Flugzeuglenker, der dadurch einen Herzschlag erlitt.17

Obwohl verboten, war es in Mühlen nicht unüblich, die ledernen Antriebsriemen bei laufendem Werk auf die Transmissionsscheibe aufzulegen oder mit einem Stock abgleiten zu lassen. Das wurde 1899 dem Müllerburschen in der Eufinger'schen Mühle zu Ettersdorf zum Verhängnis. Als er nämlich den Riemen auf eine rotierende Scheibe drücken wollte, verletzte er sich nicht etwa am Arm, sondern er brach dabei ein Bein.18

Solches Ungemach blieb nicht auf die benannte Mühle sowie das Müllerhandwerk begrenzt. Überall wo Maschinen an eine Transmission angeschlossen waren, forderte die Bequemlichkeit im Umgang mit den ledernen Treibriemen ihre Opfer. Gewiß wird sich mancher noch solcher Vorkommnisse - zum Beispiel in der Landwirtschaft - erinnern.

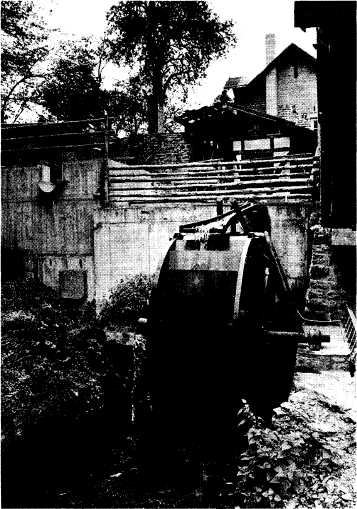

Kurz vor dem Verfall steht das eiserne Vier-Meter-Mühlrad der Hundsdorfer Mühle, das einst der Masselbach antrieb.

Pulvermühlen -besonders gefährliche Objekte

Wenn es eine Mühlenart gab, die als besonders unfallträchtig eingestuft werden mußte, so waren es die Pulvermühlen. Zum Glück gab es deren nur sehr wenige im Westerwald: im Süden die zu Obernhof am Gelbach (1791 -ca. 1853), im Norden die zu Breitscheidt im Kreis Altenkirchen mit den beiden Tochterbetrieben Au an der Nister und Euteneuen an der Sieg (1791-1947) sowie die zu Mudenbach an der Wied (1794/ 1849-1901). Für unsere Betrachtung sind die an der Kreisgrenze gegen Altenkirchen gelegenen beiden Pulvermühlen Farrenau/ Gemeinde Mudenbach von Interesse. Doch bevor auf die Gefahren bei der Pulverherstellung eingegangen wird, soll zunächst auf eine veröffentlichte Warnung hingewiesen werden.

Pulvertransporte vom Herstellungsort zu den Verbrauchern - etwa den Bergwerken und Steinbrüchen - erfolgten bis 1880 grundsätzlich und danach noch auf kürzeren Strecken ausschließlich mit eigens da-

für gebauten schweren Pferdewagen über die vorhandenen holprigen Landstraßen (eines der bedeutendsten Fuhrunternehmen dieser Art betrieb die Familie Hebel in Höchstenbach).19 Auf den Straßen wie auch in den Dörfern begegneten die Pulverfuhrleute den Landbewohnern, die zu Fuß oder zusammen mit ihren Fuhrwerken unterwegs waren. Um auf die Gefährlichkeit der Pulverladung hinzuweisen, war an den Transportwagen eine schwarze Fahne mit einem roten P angebracht. Außerdem ging dem Fahrzeug ein Polizist voraus, der entgegenkommende Personen und Fuhrleute aufmerksam machte. In der etwas lächerlich formulierten Warnung hieß es, viele Leute wüßten nicht, wie sie sich in solchen Fällen zu verhalten hätten. Die Transporte seien durch die schwarze Fahne mit dem P gekennzeichnet. "Dieses P bedeutet nicht Peter, auch nicht Paul, sondern Pulver", ließ die Bekanntmachung die Leser wissen, um dann fortzufahren, daß es sich eigentlich schon von selbst verstehe, bei Begegnungen Pfeifen und Zigarren "weg tu thun". Jeder, der sich nicht danach richte, müsse mit ganz empfindlichen Strafen rechnen. Fuhrwerken sei es zudem nicht erlaubt, "in schneller Gangart" den Pulvertransport zu passieren.20

Die angedeuteten beiden Vorsichtsmaßnahmen dienten der Verhütung eines Funkenfluges, der die Pulverladung hätte zur Explosion bringen können. Wie Veröffentlichungen belegen, erwiesen sich jedoch die Pulvertransporte als weitaus weniger gefährlich gegenüber der Herstellung des Schwarzpulvers. Es bestand aus Salpeter, Schwefel und Holzkohle im ungefähren Verhältnis 9:1:2, wobei je nach Verwendungszweck die Gewichtsanteile des Schwefels und der Holzkohle variierten. Nicht uninteressant ist in diesem Zusammenhang, daß im 18. Jahrhundert der Salpeter in Form von Mauerausblühungen teilweise in Ställen und Wohngebäuden gewonnen wurde.21

Die Hauptarbeit bei der Pulverherstellung leisteten die über ein Wasserrad angetriebenen und mit einem Bronzeschuh versehenen Holzstampfen. Sie zerkleinerten die Rohstoffe und sorgten in einem Mischvorgang für deren innige Verbindung.

Nach diesem Prinzip wurde auch in den beiden Farrenauer Pulvermühlen verfahren. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kam es dort - wie übrigens andernorts auch -mehrfach zu Explosionen, die oft wegen des Todes der gerade Anwesenden nicht aufgeklärt werden konnten, vermutlich aber durch Funkenbildung entstanden waren. Die Gefahr ging häufig von Eisenteilen an den Schuhen der Arbeiter aus. So wahrscheinlich auch 1860 als vier Mitarbeiter der Betreiberfirma den Tod fanden, wovon zwei verkohlten und einer mit erheblichen Verletzungen etwa 140 m fortgeschleudert wurde.22 Weitere zehn Beschäftigte starben bei den vier Explosionen in den Jahren 1875-1901.23 Verglichen mit dem Leid in den betroffenen Familien zu Mudenbach, Hattert, Borod und Wahlrod waren die materiellen Schäden der Zerstörungen an Einrichtungen in den Pulvermühlen, den Gebäuden, der Vor- und Endprodukte sowie von unzähligen Fensterscheiben in der Gemeinde Borod (1887) zwar erheblich, z. B. 5.000 Taler 1866 und 50.000 Mark 1901, führten aber erst 1902 zur Aufgabe der Pulverfertigung in der Farrenau.

Eine Folge von tragischen Ereignissen an einem Ort

Mit dem Fall des nicht ergründeten Unglücks, das sich im Sommer 1771 in der Mühle zu Waigandshain ereignete, soll die Erwähnung der Beispiele, wie durch die Technik in einer Mühle Menschen zu Schaden kamen und gar ihr Leben einbüßten, abgeschlossen werden. Das Ereignis stand am Anfang einer Reihe tragischer Geschehnisse in ein und derselben Mühle innerhalb von 26 Jahren. Andererseits bietet die Örtlichkeit die Überleitung zum 4. Teil dieser Reihe über Mühlen- und Müllerschicksale.

Am 26. August 1771, morgens um 9.00 Uhr, wurde der 40jährige Mühlenbesitzer Johannes Ludwig unter dem Wasserrad seiner Mühle, die er erst drei Jahre zuvor gekauft hatte, tot aufgefunden. Der Tod erfolgte nach einem Akteneintrag "durch einen unglücklichen Schlag von der Mühl". Möglicherweise ist darunter zu verstehen, daß der Müller im Abzugsgraben am stillgelegten Wasserrad Arbeiten ausführte und von dem plötzlich in Bewegung geratenen Rad einen "Schlag" erhielt. Der auf solche Weise Getötete hinterließ eine junge Witwe und vier unmündige Kinder, "wovon keines dem anderen das Waßer reichen kann"24, also in der Lage war, Geld zu verdienen. Deshalb verkauften die Vormünder der Waisen im Jahr darauf die Mühle an Christian Nattermann. Drei Jahre später trat wieder ein Besitzerwechsel ein.

Der Arm des Gesetzes

Der neue Müller hieß Philipp Schmidt. Mit ihm ist der Tragödie zweiter Teil verbunden. Am 17. September 1795 plünderten französische Soldaten die Gegend. Zwei von ihnen machten auch der abseits gelegenen Mühle einen ungebetenen Besuch und verlangten geistige Getränke. Vermutlich gab es Verständigungsschwierigkeiten, denn der Müller erklärte, weder Bier noch Branntwein im Hause zu haben, aber sogleich das Verlangte zu besorgen. Trotz dieser Bereitwilligkeit schoß einer der Soldaten dem Angesprochenen in die rechte Seite. Kurze Zeit später erlag der 59jährige seiner Verletzung.25

Am Neujahrstag 1797 fand die Mühlentragödie ihre Fortsetzung. Einer der Söhne des 15 Monate zuvor ermordeten Müllers erschoß aus Unachtsamkeit seinen älteren Bruder.26

Ähnlich waren die beiden folgenden Fälle gelagert.

Am 11. September 1878 gingen gegen Mittag zwei 17-18jährige junge Männer durch Norken. Beide trugen eine Flinte, die sie zur Jagd auf Feldhühner einzusetzen gedachten. Ausgangs des Dorfes entlud sich die Schußwaffe des Jägers Th., der aus Hachenburg stammte. Die Kugel traf seinen vor ihm gehenden Begleiter, den Sohn des Besitzers der Norkener Steinschneidmühle Schmidt, in den Rücken. Sie drang durch die Brust ins Herz des Verletzten und hatte dessen Tod zur Folge. Sogleich meldete der Täter das Vorgefallene dem Gericht in Hachenburg, das sich zur Untersuchung an den Tatort begab.27

Zwanzig Jahre darauf tötete ein plötzlich losgegangener Schuß eines Müllers sogar dessen eigenes Kind. Das geschah im Mai 1898. Der Besitzer einer Mühle in der Nähe von Hardt wollte seinen Revolver, von dem er nicht wußte daß er geladen war, zur Seite legen. Dabei entlud sich die Waffe, und die Kugel traf das erst dreijährige Kind des Müllers, das die Mutter gerade in den Armen hielt, in den Kopf. Während der eiligst arrangierten Fahrt zur Klinik nach Gießen starb das Kind.28

Mit einer aufwendigen Generalsanierung wird der alten Mühle von Stein-Wingert wieder eine gesicherte Zukunft beschert. Ein Liebhaber aus Hachenburg hat das Anwesen gekauft und sorgt nun Stück für Stück dafür, daß diese Idylle in der Abgeschiedenheit der Kroppacher Schweiz am Ufer der Nister ein Stück Heimat wird.

Unvorsichtiges Hantieren mit Schußwaffen kann gewiß nicht als für Mühlen typisch angesehen werden. Lediglich ihr Vorhandensein war in den oft isoliert gelegenen Mühlengehöften häufiger gegeben als in anderen Häusern. Die abseitige Lage vieler Mühlen in den engen Waldtälern veranlaßte die Müller, beizeiten gegen unliebsame Besucher Vorkehrungen zu treffen. Was blieb ihnen dazu außer einem Hund anderes als eine Waffe?

Die häufigen Raubüberfälle auf und Diebstähle in Mühlen, wo die Täter nicht mit der durch Hilfeschreie zusammengerufenen Dorfbevölkerung zu rechnen brauchten, zwangen die Müller förmlich zur Vorsorge. Einige Beispiele zeigen, daß durch das Geschick der Einbrecher und den tiefen Schlaf der Mühlenbewohner selbst Hunde und vorhandene Pistolen wirkungslos blieben.

Eine Nacht vor Weihnachten 1852 entwendeten Diebe in der Ritzmühle bei Dembach einen Sack Kornmehl und einen weiteren Sack, der aus einer Mischung von Roggen-, Gerste- und Hafermehl bestand. Geschädigte waren die beiden Siershahner Bürger Josef Krämer und Johann Müller.29

In der schon weiter vorn erwähnten Mühle und Bäckerei zu Hirzen bei Breitenau wurde am frühen Abend des 9. Dezember 1882 eine Kuh aus dem Stall entführt. Dem gewieften Gendarmen Schmidt aus Rans-bach gelang es bereits am folgenden Vormittag, das gestohlene Tier in einem Stall zu Oberhaid ausfindig zu machen.30 In der früh hereinbrechenden Dunkelheit des 23. Dezember 1894 bemächtigten sich Diebe eines fetten Ochsen aus dem Stall der Nistermühle bei Hachenburg, ohne daß das Verschwinden zunächst von den Mühlenbesitzern bemerkt worden wäre.31

Im Gefolge eines Diebstahls trug sich ein besonders verwerfliches Verbrechen 1903 in der Studentenmühle bei Nomborn zu. Ein dort angestellter Müllergeselle stahl in der Nacht vom 27. auf den 28. August seinem Arbeitgeber 31 Mark sowie eine Hose. Um sich der Mitwisserschaft der Johanna Schnee, einer in seinem Zimmer schlafenden Pflegetochter des Müllers, zu entledigen, versuchte er das Kind umzubringen. Der einige Monate zuvor schon einmal für ein halbes Jahr in der Mühle beschäftigte 19jährige Geselle wußte, daß in einem Zimmer des oberen Stockwerks der Mühlenbesitzer sein Geld in einer Kiste aufbewahrte. Auf einem etwas abenteuerlichen Wege gelangte der Müllerbursche über den Speicher in den Raum, in dem die Geldkiste stand. Da der Schlüssel in dem "Tresor" steckte, konnte er ohne Schwierigkeiten an das Ziel seiner Begierde gelangen. Außer dem Geld nahm er etliche Kleidungsstücke, die an der Wand hingen, an sich. Das Diebesgut brachte er in seine Schlafstube, wo er es sortierte. Dabei merkte er, daß er außer einer Hose hauptsächlich Frauenkleidung erwischt hatte. Die beförderte er unter sein Bett. Darüber wurde das in seinem Zimmer schlafende Kind wach. Es setzte sich in seinem Bett auf und wollte schreien. Der um die Entdeckung seiner Tat fürchtende Dieb warf die Sechsjährige zurück aufs Bett und hielt ihr Mund und Hals zu. Der Geselle, der ja eigentlich zu dieser Zeit seinen Dienst in der noch laufenden Mühle hätte versehen müssen, wollte dem bevorstehenden Läuten des Glöckchens, das den Leerlauf des Getreides im Trichter über den Mühlsteinen ankündigen würde, eiligst zuvorkommen. Er befürchtete nämlich, daß dann sein Prinzipal erscheine, um ihn nach der Ursache seiner Aufsichtsverletzung zu befragen. Deshalb riß er von einer entwendeten Frauenschürze das Band ab, legte es um den Hals des Kindes, zog es zu, knotete es fest, warf das Federbett über das Mädchen und entfernte sich aus der Mühle. Wenig später wurde der Müller vom Klingeln der Glocke geweckt und begab sich in den Mahlraum. Weil er den Angestellten dort nicht antraf, suchte er ihn in dessen Zimmer. Anstatt seiner entdeckte er unter der Zudek-ke in dem anderen Bett das röchelnde, im Gesicht blaurot verfärbte Kind mit blutunterlaufenen Augen. Mit Hilfe seiner Frau gelang es ihm, die Bewußtlose - im sprichwörtlich letzten Augenblick - von der Halsfessel zu befreien.

Der Müllerbursche fand vier Wochen nach seiner Flucht in einer Mühle im Schwarzwald eine neue Anstellung. Dort erbrach er bereits in der zweiten Nacht seines Aufenthaltes den Koffer eines anderen Gesellen und nahm etliche darin vorgefundene Gegenstände an sich. Bevor er sich am anderen Morgen aus dem Staub machte, erleichterte er auch noch den Müller um dessen Opernglas. Weit kam er jedoch auf seiner Flucht nicht und landete schließlich in Untersuchungshaft. Das Landgericht Neuwied verurteilte ihn am 14. November 1903 zu sechs Jahren Zuchthaus.32

Wesentlich milder fiel das Urteil gegen zwei Glasmacher von Wirges aus, die in der Nacht zum 16. März 1919 aus einem angeblich verschlossenen Stall in vorgenannter Studentenmühle bei Nomborn ein Schaf mitgehen ließen. Weil nicht nachzuweisen war, daß der Stall tatsächlich abgeschlossen war, erfolgte die Strafe von zwei Monaten Gefängnis "nur" wegen "einfachen" Diebstahls.33

Um die Tat eines oder mehrer "Messerhelden" handelte es sich in einer Gesellschafts-(Erben-)Mühle bei Girod. In der in einiger Entfernung vom Dorf gelegenen unbewohnten Mühle wurden in der Nacht vor Silverster 1900 sämtliche Mehlbeutel (Siebvorrichtung) zerschnitten und anderes Mühleninventar zerstört. Eine weitere "Messertat" ereignete sich fünf Tage darauf, als

einem Einwohner die in seinem Garten zum Trocknen aufgehängte Wäsche ebenfalls zerschnitten wurde.34

Einen anderen Vorfall, nämlich den in der Hirsenmühle bei Eschelbach in der Nacht vom 16. zum 17. September 1931, bezeichnete die Zeitung als einen "dreisten Einbruch". Die Eindringlinge hatten gewaltsam das Garagentor geöffnet, den dort abgestellten neuen Pkw der Marke "Wanderer" aus dem vorhandenen Benzinvorrat noch einmal aufgetankt und dann mit dem Auto -von den Müllersleuten unbemerkt - das Weite gesucht.35

Gleich zweimal innerhalb von 20 Jahren ereignete sich in der Grundsmühle unterhalb von Hillscheid ein Raubüberfall.

Am 12. Juni 1926, kurz nach 11 Uhr am Vormittag, wurde die Müllerin von einem ihr unbekannten Mann in der Wohnung überfallen. Sie hatte gerade Kartoffeln aus dem unter der Küche befindlichen Keller geholt, als sie den Fremden gewahrte. Er verlangte mehrmals Eier und Speck, wurde aber jeweils abgewiesen. Darauf schlug er die Müllersfrau und vereitelte ihr Schreien, indem er ihr den Mund zuhielt. Gleichzeitig griff er in seine Hosentasche und zog ein bereits geöffnetes Messer hervor. Damit stach er auf die Frau ein, die sich heftig wehrte. Sie vermochte den Stoß zwar abzubremsen, konnte aber eine Verletzung an der Schulter dadurch nicht ganz verhindern. Um die lauten Hilferufe der Verletzten zu unterbinden, warf der Eindringling die Müllersfrau in den noch geöffneten Keller hinab und schloß die Falltür über ihr.

Nach einer Weile stellte die Müllerin fest, daß sich der Fremde aus dem Haus entfernte. Sie wartete noch eine kurze Zeit, um dann aus eigener Kraft den Ausstieg aus dem Keller zu wagen. Wieder in der Küche, bemerkte sie die geöffnete Schranktür und das Fehlen der vorher dort befindlichen prall gefüllten Geldtasche. Doch muß deren Inhalt den Räuber arg enttäuscht haben, da es sich nur um Kupfermünzen im Wert von etwa zwei Mark handelte. Der Müller, währenddessen auf dem nahen Feld beschäftigt, nahm von dem Vorfall nichts wahr.36

Der zweite Raubüberfall fiel ins Jahr 1946, als in der Zeit zwischen Kriegsende und Währungsreform Nahrungsmittel und Kleidungsstücke sowohl für den Eigenbedarf als auch für Tauschzwecke begehrt waren. In der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag schliefen die Bewohner der Grundsmühle "den Schlaf der Gerechten". Zwar hatte die Kunde von Einbrüchen in einsam gelegene Anwesen auch die Müllerfamilie erreicht und zu Versteckaktionen geführt. So waren zum Beispiel nicht dringend benötigte Kleidungs- und Wäschestücke, Silberbestecke und andere Gegenstände von Wert in Koffer und Kisten verpackt und in einer Rumpelkammer auf dem Mühlenspeicher unter Gerümpel den Blik-ken entzogen worden. Im "Eishaus", wo sich das Wasserrad befand, hatten die Müllerin und ihre Töchter, deren älteste Ostermontag zu heiraten gedachte, einen Butter- und Eiervorrat für die Vermählungsfeier angelegt. Als die Einbrecher sich während der Nacht Zugang ins Haus verschafften, fanden sie nicht nur die Müllersleute im tiefen Schlaf, sondern auch die Verstecke der Koffer, Kisten und Hochzeitsvorräte. All das ließen sie mitgehen und zudem noch einige Säcke voll Mehl. Ein Stück aus dem Beutegut, einen mit Kleidungsstücken und Silberbestecken gefüllten Koffer, fand ein Hill-scheider Bürger am nächsten Morgen unter Laub versteckt, unweit des Tatortes, im Wald. Fünf Wochen darauf ging die aus Vallendar stammende Bande im Verlaufe eines erneuten Raubzuges der Polizei ins Netz. Eine zur Identifizierung des im Hause der Räuber vorgefundenen Beutegutes nach Vallendar gebetene Müllerstochter traf dort eines der vorgeführten weiblichen Bandenmitglieder in ihren gestohlenen Kleidern an. Die Polizei konnte in dem Räubernest nicht mehr alle entwendeten Gegenstände sicherstellen. Teilweise war die Beute auf dem "schwarzen Markt" in Frankfurt veräußert worden. Außer dem Diebesgut entdeckten die Polizeibeamten bei einer gründlichen Hausdurchsuchung ein Waffenlager. Gerüchteweise sickerte durch, daß der Bandenführer zu einer Zuchthausstrafe von 15 Jahren verurteilt worden sei.37

Welchen Einfluß die Kunde von solchen Raubzügen auf die Menschen in den einsam gelegenen Mühlen und Höfen ausübte, können wir nur erahnen. Die wenigen Bewohner solcher Gehöfte waren den bewaffneten vielköpfigen Räuberbanden fast ganz schutzlos ausgeliefert. Der folgende Fall ist ein beredtes Beispiel dafür.

Ende November 1945 fuhr in den Abendstunden eine aus zehn Mann bestehende Bande mit zwei Lastwagen an der Kühnsmühle unweit Grenzhausen vor und nahm die Hausbewohner regelrecht gefangen. Unter Bewachung eines mit einer Pistole ausgerüsteten Bandenmitgliedes wurden sie in eine Stube eingesperrt. Die anderen Eindringlinge plünderten derweil in Haus und Hühnerstall. Annähernd zwei Stunden lang suchten die Räuber nach Kleidung, Wäsche, Lebensmittel und Wertsachen und beluden damit die Fahrzeuge, ohne daß die Hausbewohner die Möglichkeit gehabt hätten, sie daran zu hindern. - Ob es für die Geschädigten ein Trost war, daß die französische Besatzungsmacht fortan die Einquartierung von Sicherheitskommandos in abgelegene Höfe und Mühlen vornahm?38

Wenn auch die unsicheren Verhältnisse nach einem Krieg Räubereien begünstigte, so blieben Einbrüche und Diebstähle in Mühlen keineswegs auf solche Zeiten beschränkt. Im Sommer 1887 versetzte eine Räuberbande die Menschen in der Gegend um Hachenburg in Angst und Schrecken. Nach nächtlichen Einbrüchen und Diebeszügen in Wied, Merkelbach und Kirburg, drang sie Anfang Juni auch in das Sägewerk bei Nister ein, das - wie es in einem Zeitungsbericht hieß - "an einer auch zur Nachtzeit belebten Straße" lag und in dem "13 Männer und ein starker Hund übernachteten". Alle, die in jener Nacht im Hause schliefen, merkten nicht, daß sich die ausgekochten Gangster in aller Ruhe an den in Küche und Keller vorhandenen Speisen und Getränken gütlich taten und sogar bei ihrem Weggang das Geld samt der Tischschublade, in der es aufbewahrt wurde, aus der Wirtsstube mitnahmen. Die weggeworfene Schublade entdeckte man anderen Tages im nahen Wald. Diejenigen, die sie geleert hatten, blieben unentdeckt.39

Die vorstehenden Kurzberichte könnten zu der Annahme verleiten, nur Müller seien die Geschädigten, nur Mühlen das Ziel der Räubereien gewesen. Bei aller Schonung des Berufsstandes muß doch der Hinweis erlaubt sein, daß diese Rücksichtnahme nicht aufrechtzuerhalten ist. In unzähligen Aktenvermerken, Eingaben von Dorfbewohnern und Untersuchungsprotokollen wird den Müllern "Molterdiebstahl" - d. h. Bereicherung auf Kosten ihrer Kunden -angelastet. Hinzu kamen durch die ortsferne Lage der Mühlen begünstigt, allerlei Jagd- und Fischereivergehen, Holzdiebstähle, Schwarzbrennerei sowie die Zurückhaltung oder die Einschränkung des Wasserabflusses zu Lasten des unterhalb wohnenden Müllerkollegen, wie es das Sprichwort "Er gönnt ihm nicht das Wasser auf die Mühle" ausdrückt.

Aber auch auf anderen Gebieten erwiesen sich einige Müller als nicht engelsgleich. Als zum Beispiel eines Nachts 1881 in einer Gemarkung südlich von Rennerod größere Mengen Korn mit einem Wagen weggeschafft worden waren, gerieten die Bewohner einer Mühle in Tatverdacht. Dem zuständigen Gendarmen gelang es, die Diebe tatsächlich dort zu überführen. Einer von ihnen hatte sich beim Nähern des Gesetzeshüters in den Mehlkasten geflüchtet. Als er darin entdeckt wurde, soll er sich mit der Ausrede "Ich war es ja nicht allein", gerechtfertigt haben.40

Wenn schon nicht als Täter, so doch sicher als Hehler, muß der Müller angesehen werden, der als Abnehmer der 1933 in der zeitweise stillgelegten Sabelsmühle zu Heiligenroth ausgebauten großformatigen Mühlengerätschaften in Frage kam. Der Diebstahl war so umfangreich, daß der be-stohlene Mühlenbesitzer eine Belohnung von 300 RM für die Wiederbeschaffung des einige tausend Mark teuren Inventars aussetzte.41

Nach der Erwähnung von all den betrüblichen Ereignissen im Zusammenhang mit Unglücksfällen und Straftaten im Mühlenbereich, soll nun etwas Erfreuliches aus höchstem Wohlwollen den Abschluß der Fortsetzungsreihe bilden. Dabei war ein realer Arm beziehungsweise eine reale Hand beteiligt.

Im Sommer 1907 konnte die Magd Anna Maria Meuer ein seltenes Jubiläum bei der Müllerfamilie Becker in der Hirsenmühle Eschelbach begehen. Nach dem frühen Tode der Müllerin führte sie den Haushalt der Mühle, und zwar schon seit 40 Jahren. Aus diesem Anlaß verlieh ihr I. M. die Kaiserin und Königin ein goldenes Kreuz mit einer auf die Diensttreue der Magd bezogenen Inschrift. Dazu erhielt die so Geehrte eine von "hoher Hand", nämlich von der Kaiserin Auguste Viktoria unterzeichnete Urkunde. Als Überbringer beehrte Landrat Freiherr Marschall von Bieberstein am Fronleichnamstag die Mühle und ihre Bewohner, um der Jubilarin sowie ihrer "Dienstherrschaft" zu gratulieren.42

Es spricht für die Familie der inzwischen dem Straßenbau zum Opfer gefallenen Mühle in Richtung Wirges, denn bereits 1873 war der Kollegin der Jubilarin von 1907, der in der Mühlenlandwirtschaft tätigen Viehwärterin Anna Maria Göbel, als Anerkennung für 271/2jährige "redliche Gesinnung und sittlich reinen Lebens!" vom Direktorium des Vereins Nassauischer Land- und Forstwirte der dritte Preis aus der Klasse der Luisenstiftung überreicht worden.43

Schlußbemerkung! Sollte einem Leser die Häufung von erwähnten Örtlichkeiten aus dem unteren Kreisteil aufgefallen sein, so möge er bitte bedenken, daß für die Beispielsammlung nur Zeitungen aus dieser Region zur Verfügung standen.44

Anmerkungen und Quellenangaben

1

Mühleisen: Eisenstab, der die Kraft vom Getrie2

Ölblech: Ölkännchen.3

Drilling: "Drehling" zum Antrieb des Mühleisens.4

Die Erzählung ist in Fortsetzungen abgedruckt5

Den Druck des nur maschinenschriftlich vorge6

Kreisblatt für den Unterwesterwaldkreis (zitiert:ebenda 86/1877. ebenda 94/1899.

ebenda 60-62/1898 und A. Eiser, Die Mühlen, in: 800 Jahre Maxsain, Hrsg. OG Maxsain 1994, S. 261. Krsbl. 79/1890. ebenda 92/1884. ebenda 141/1903. Westerwälder Volksblatt 90/1940. Limburger Zeitung 182/1944. Mittelrhein Kurier 50/1945. Westerwälder Volks-Zeitung 177/1927. Westerwälder Zeitung 174/1964. Krsbl. 45/1899.

Krämer, K. H., Was die alten Pulverfahrer berichten, in: Heimatbuch für Hamm und den Amtsbezirk Hamm, Altenkirchen 1956, S. 332. Krsbl. 7/1889.

Hess. Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (zitiert: HAW) 172/2601.

Müller, M., Mudenbach. Die Geschichte eines Dorfes im Westerwald 1270-1995, Hrsg. OG Mudenbach 1995, S. 150 ff. ebenda und Krsbl. der entsprechenden Jahre, auch für die folgenden Angaben. HAW 172/2154.

HAW 212/5612; Jung, P, Die Mühle und ihre Bewohner, in: 650 Jahre Waigandshain 1996, S. 40; Johannes Ludwig lag tot unterm Wasserrad, in: Westerwälder Zeitung 208/1996; Gerz, W., Mühlen im Raum Rennerod, in: Lasterbacher Hefte 4/1995, S. 11. Vergl. dazu: Jung, WWZ und Gerz (25)! Krsbl. 75/1878. ebenda 54/1898.

Kreisblatt des Kreisamtsbezirks Nassau 3/ 1853.

Krsbl. 100/1882. ebenda 154/1894. ebenda 141/1903. ebenda 114/1919. ebenda 3/1900.

Westerwälder Volks-Zeitung 215/1931. ebenda 158/1926.

freundliche Mitteilung von Bernhard Portugal/, Hillscheid.

Mittelrhein Kurier 50/1945. Krsbl. 49/1887. ebenda 71/1881.

Westerwälder Volks-Zeitung 112/1933. Krsbl. 86/1907. ebenda 52/1873.

Für die Möglichkeit der Einsichtnahme sei dem Stadtarchiv Montabaur auch an dieser Stelle gedankt.